今日は休日。

カフェで英語の勉強中です。

やっぱりカフェって単語を覚えるなどのシンプルな勉強をするのに向いていますよねー。

単語の暗記、やはり英語の勉強には欠かせません。

私は単語覚えにフラッシュカードを使っています。

昔は紙の単語カードを使って覚えていた人もいたようですが、最近はスマホでできるので便利ですよね。

環境にも優しいし。

さて、私も覚えますか♪

草案 → draft

壊す → break

休日も勉強なんて♪

あら先生、私頑張っている人に見えます?

やったー♪

偶然で驚きましたよ。

あ、そうそう今は単語の勉強をしていました。

あれ、エイコちゃんのフラッシュカードって対応和訳って1つだけ?

はいそうです、ほとんどの単語って3つ4つは意味があるんですが面倒だなって思って・・・

そして、「break→壊す、壊す→break」で十分かなって

そうなんですか?

一つ意味覚えれば十分だと思いますけど。

初学者ならそれでもいいんだけど、中上級者となってくると単語のニュアンスを把握して英語運用しなければならない場面も多くなってくるから、それを意識したほうがいいわね。

どうやってニュアンスを把握するんですか?

はい、お願いします!

CEFRを説明した記事は次をご覧ください!

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

英単語のニュアンスのつかみ方・背景知識編

言語学者ソシュールの説明する世界

うん、スイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュールで近代言語学の父とも呼ばれているの。

実は別の記事でちょこっとソシュールの名前が出てきたから気になる人は読んでみてね。

この記事です!

それでね、英単語のニュアンスを把握するためにはソシュールの説明する世界を知ったほうがいいと思うの。

大丈夫よ、そこはぐっと分かりやすく伝えるから。

さて、私たちが世界を認識するときどうしているか?

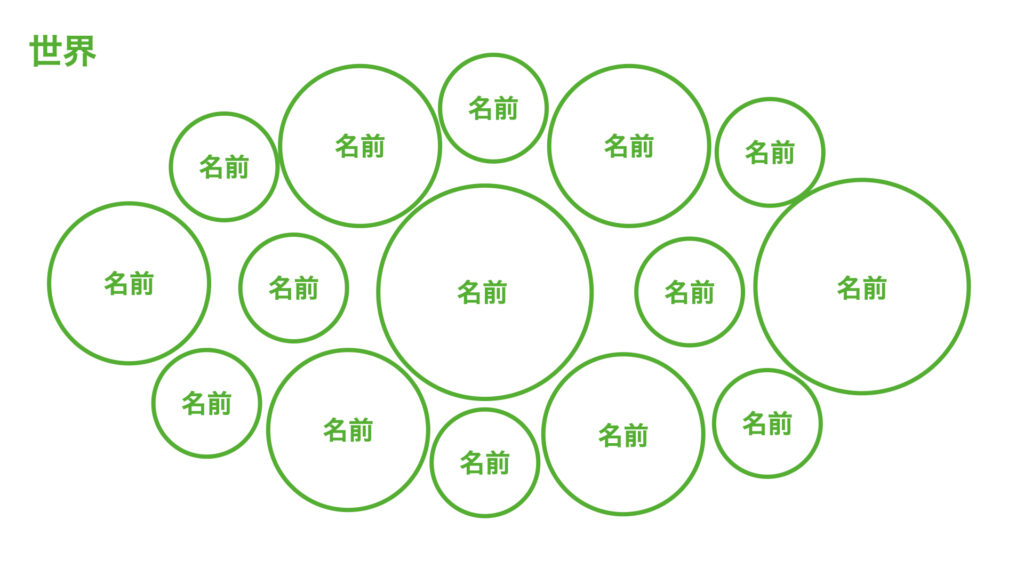

「世界には要素(物や事)が最初にあって、それに私たちは名前を付けている」

そう思う人は多いかもしれない。

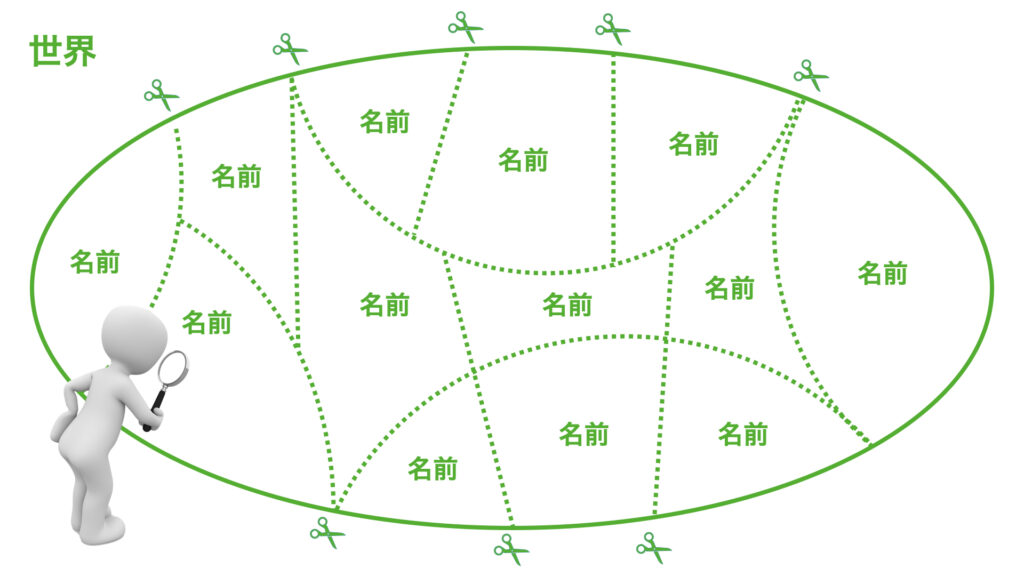

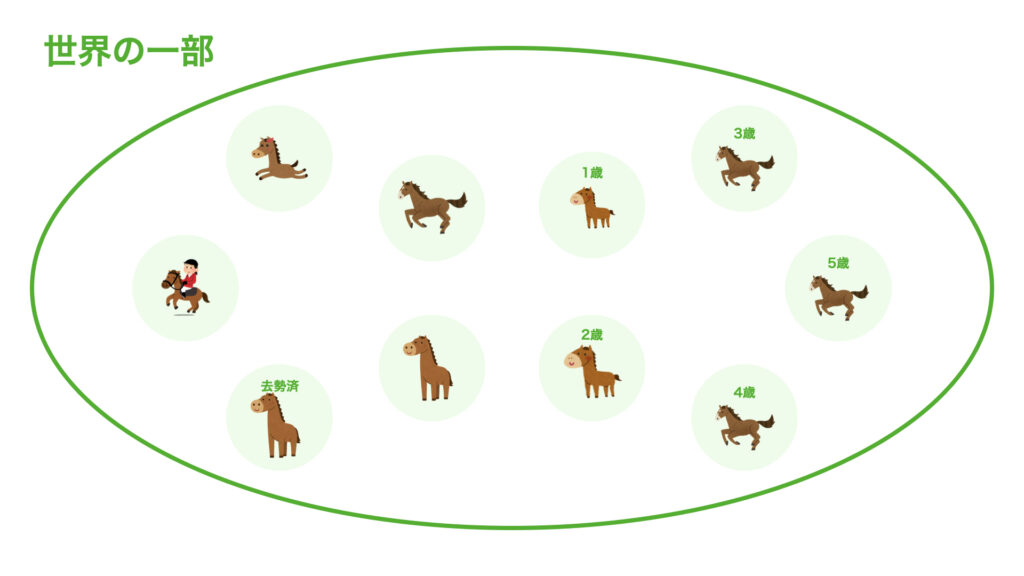

図にするなら次の感じね。

だけどね、ソシュールの考えは違うの。

世界があって、それを区切って、区切られたものを要素として考える。

私たちはそう考えて生きているっていうのがソシュールの説明ね。

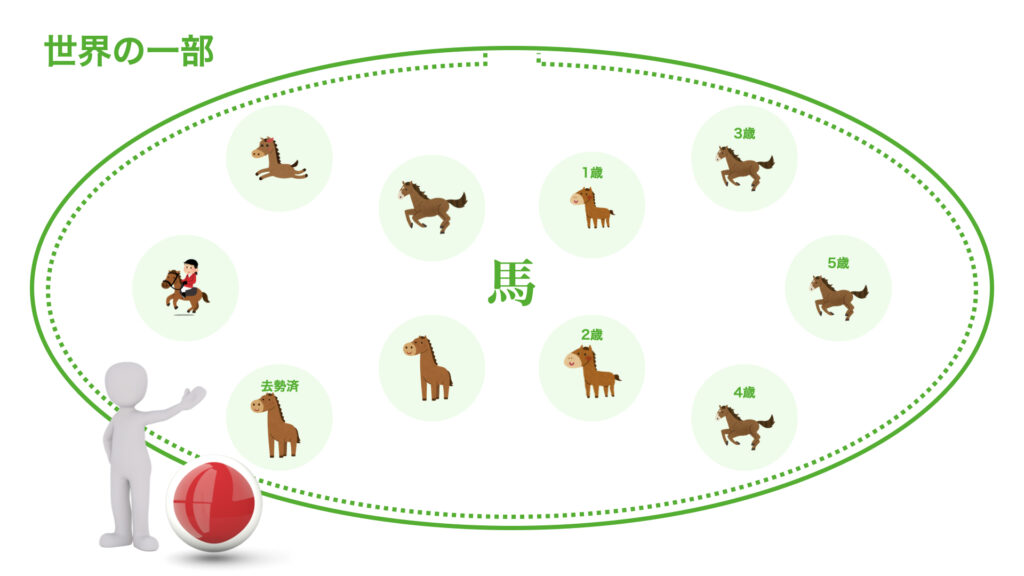

図にするなら次の感じ。

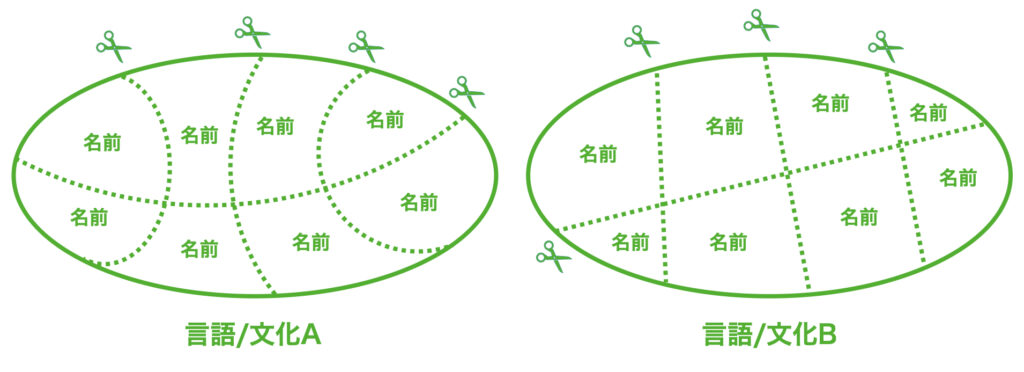

そして、心に留めておきたいのは言語や文化が違うと世界の区切り方が違うってこと。

図にするなら次の感じ。

まぁ、そうなるわね。

でも大事な前提だから先に話したの。

次の話で具体的になって一気に分かるからね。

一度、話を全部聞いた後にここのセクションに戻ると「あー、そういうことか」って納得できるから。

水の分け方

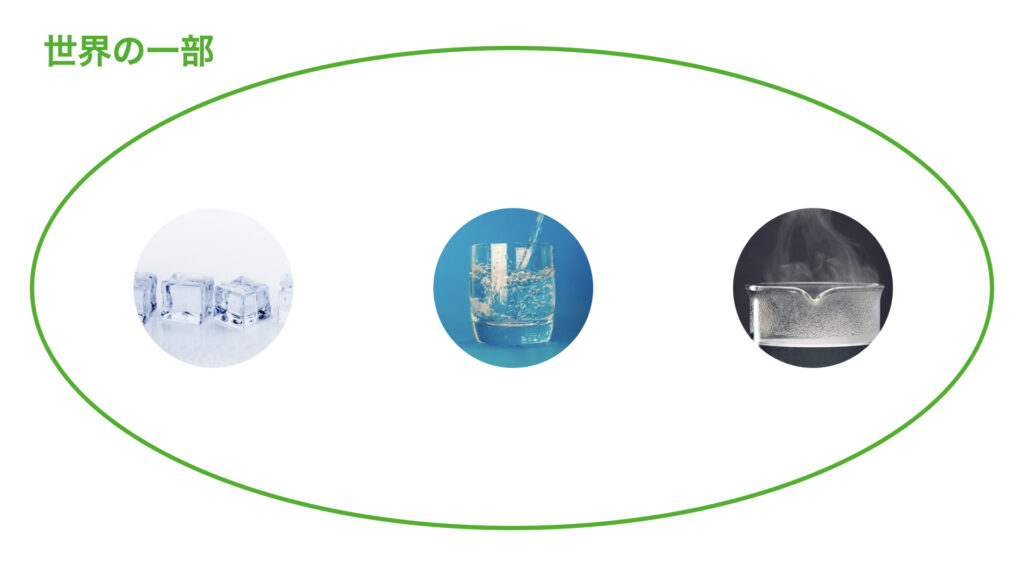

さて見ていただきたいのは、次の図。

目の前に水の様々な様相があるとします。

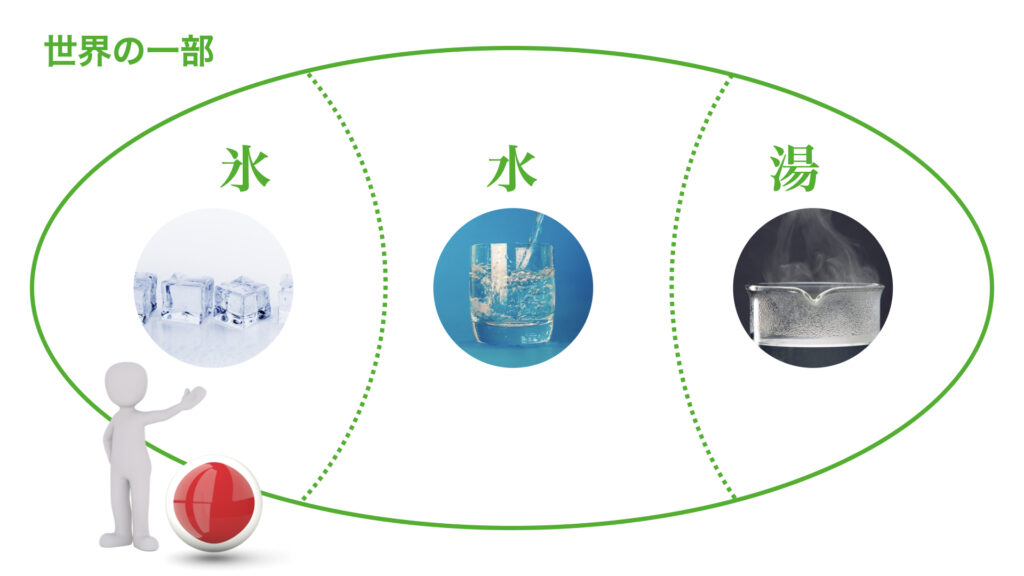

さて日本人であるエイコちゃんに質問。

エイコちゃんなら水の様々な様相、どう区切るかな?

図にすると次の感じです。

そうね、その通りだと思うわ。

日本人ならそう区切るでしょうね。

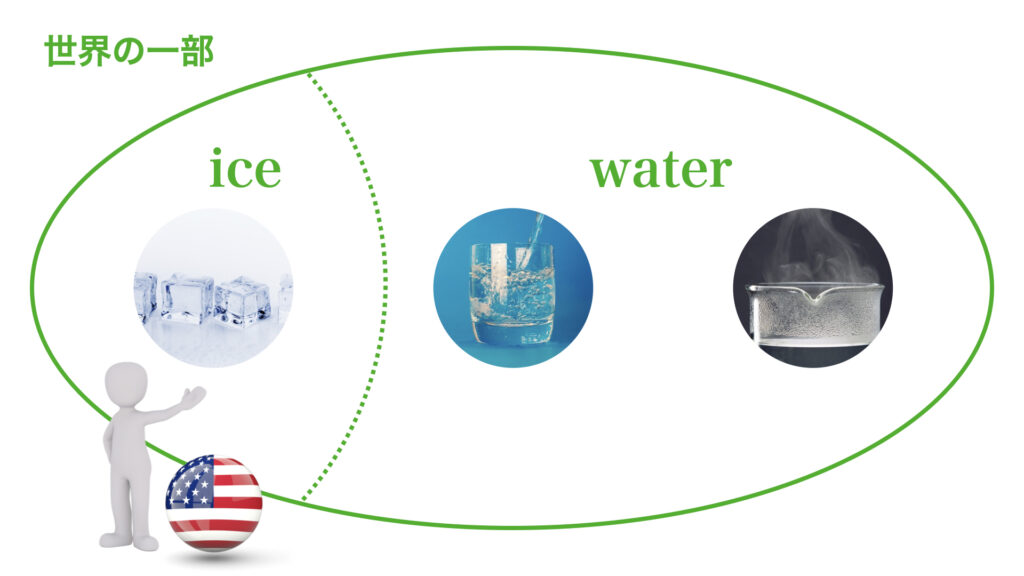

でもね、アメリカ人なら次の図のように区切るでしょうね。

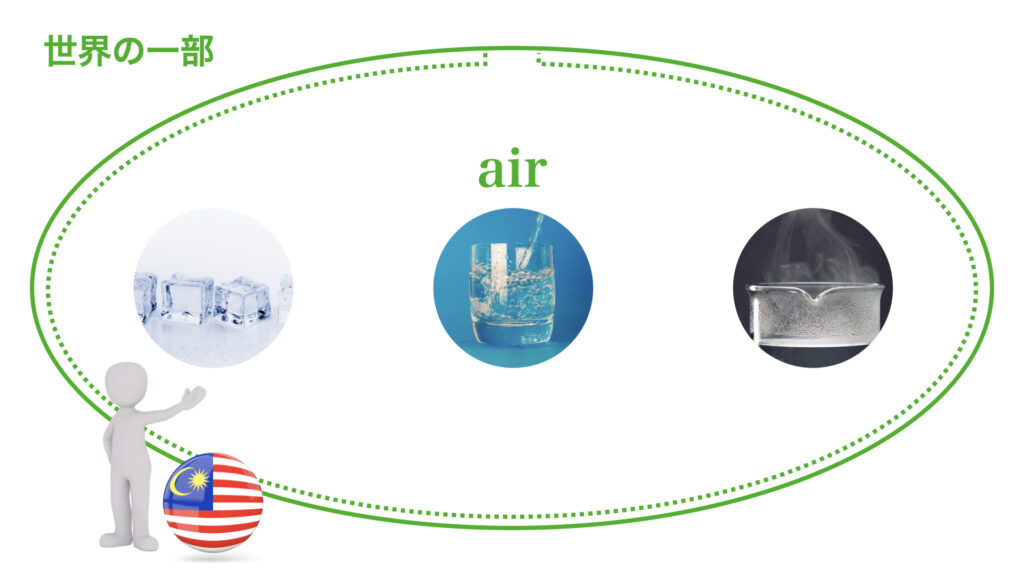

そしてね、マレー語を話す人たち、主にマレーシアに住む人は次にようにするでしょうね。

マレー語を使う人たちは氷も水もお湯も区切らず見ているんですねー

驚きです!

うん、そうみたいだね。

私も初めてそれを知ったときは驚いたわ。

さて、ソシュールの

- 世界があって、それを区切って、区切られたものを要素として考える

- 世界や文化が違うと世界の区切り方が違う

の意味が分かってきたかしら?

よかったわ。

それじゃあ、水以外の例も見ていきましょうか。

米の分け方

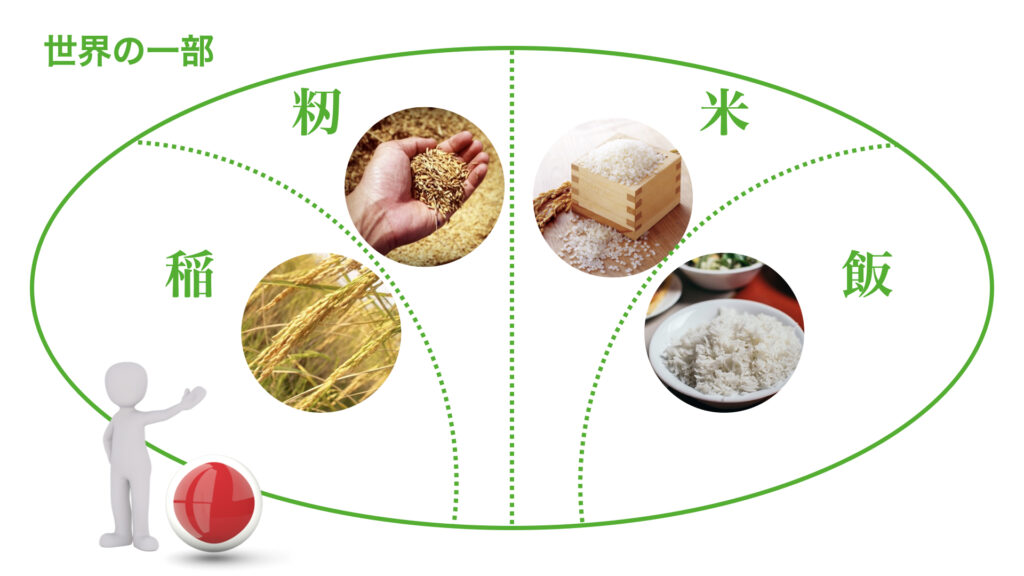

次の図は米の様々な様相。

さてエイコちゃんに質問。

エイコちゃんなら米の様々な様相、どう区切るかな?

稲、籾、米、飯です!

うん、その通りだと思うわ。

日本人なら多くの人はそう区切るでしょうね。

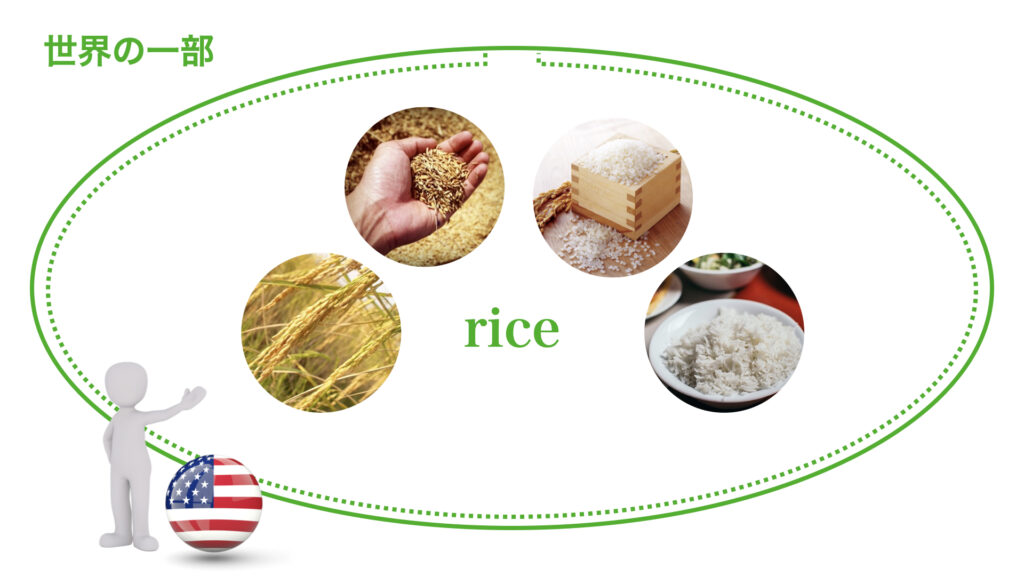

でもねアメリカ人なら次の図のように区切るでしょうね。

うん、そうなると思う。

本当にアメリカの人って米を区切らないんですか?

エイコちゃん、いい質問ね!

もちろん籾をunhulled riceで表現する感じで言語を駆使すればriceをもっと細かく区切ることはできると思う。

でも籾って考え方がアメリカ人には馴染み深くないからunhulled riceのように言語を駆使せざるを得ない表現になったって考えられないかな?

もしアメリカ人が籾に馴染み深かったらもっとシンプルに表現できるそれ用の単語があったんだと思う。

今回の説明における区切り方はその言語/文化にとって馴染み深い単語であるかってことを留意してね。

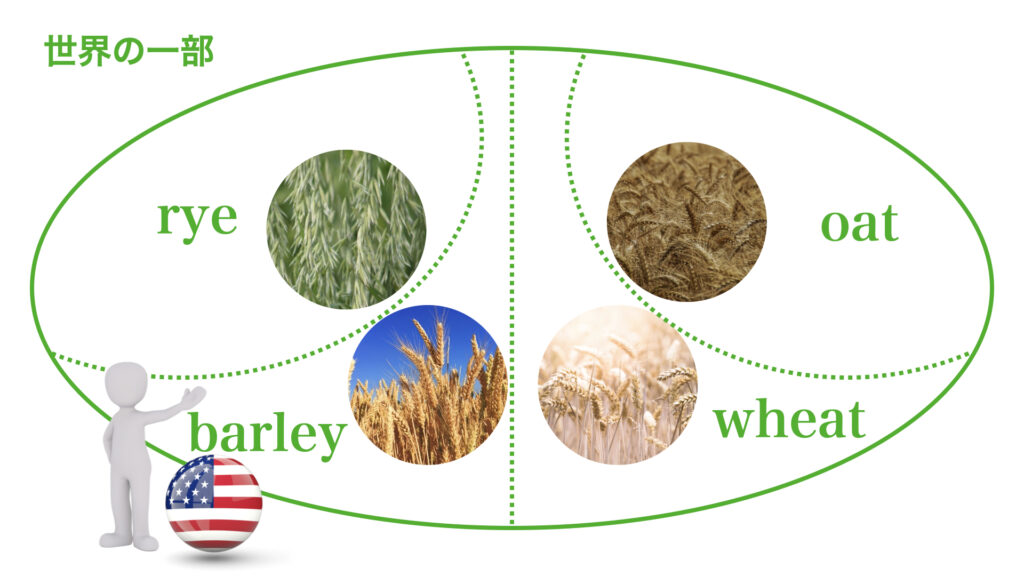

麦の分け方

次の図は麦の様々な様相。

さてエイコちゃんに質問。

エイコちゃんなら麦の様々な様相、どう区切るかな?

私にはどれも麦って感じです。

特に区切らないです。

なるほど、そうだよね。

エイコちゃんのように区切らないって人、多いと思う。

でもアメリカ人なら次の図のように区切るでしょうね。

そうだね〜。

そうだね、その理由を次にお話させていただくね。

区切り方に違いがある理由

区切り方に違いがある理由。

それは、そこの文化や住んでいる場所にとって馴染みがあるものが違うから。

例えば、さきほどの「米」の分け方。

日本人にとって米は馴染みがあるから米を表す言葉が細かく区切られていた。

例えば、さきほどの「麦」の分け方。

アメリカ人にとって馴染みがあるから麦を表す言葉が細かく区切られていた。

馴染み深くなると、それだけ多くの言葉が生まれてくるんじゃないかな。

納得です!!

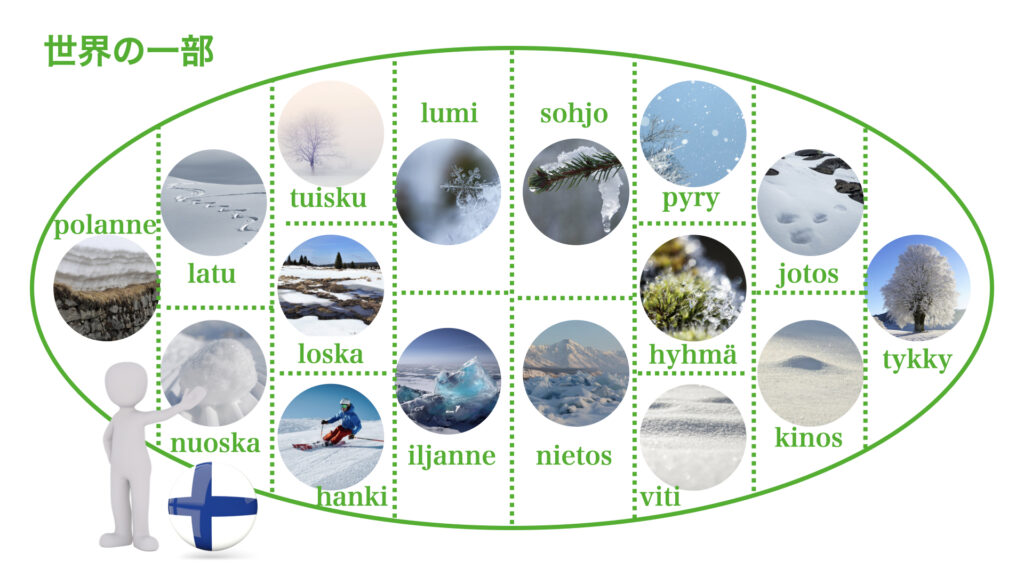

雪の分け方

次の図は雪の様々な様相。

エイコちゃんに質問。

エイコちゃんなら雪の様々な様相、どう区切るかな?

私にはどれも雪って感じです。

特に区切りはないです。

うん、私も雪は区切らないと思う。

だけどね雪に馴染みがあるフィンランド人なら次の図のように区切るでしょうね。

loska…半解けの雪で水泥混じり、hanki…スキーができるほどの雪、lumi…雪、ilijanne…薄く氷の上に積もった雪、

sohjo…雪解け、nietos…大きく固く積もった雪、pyry…降雪、hyhmä…表面だけ解けた雪、viti…新雪の粉雪、

jotos…雪にあるトナカイの跡、kinos…雪の吹き寄せ、tykky…大きな塊の雪で特に木の上で凍ったもの

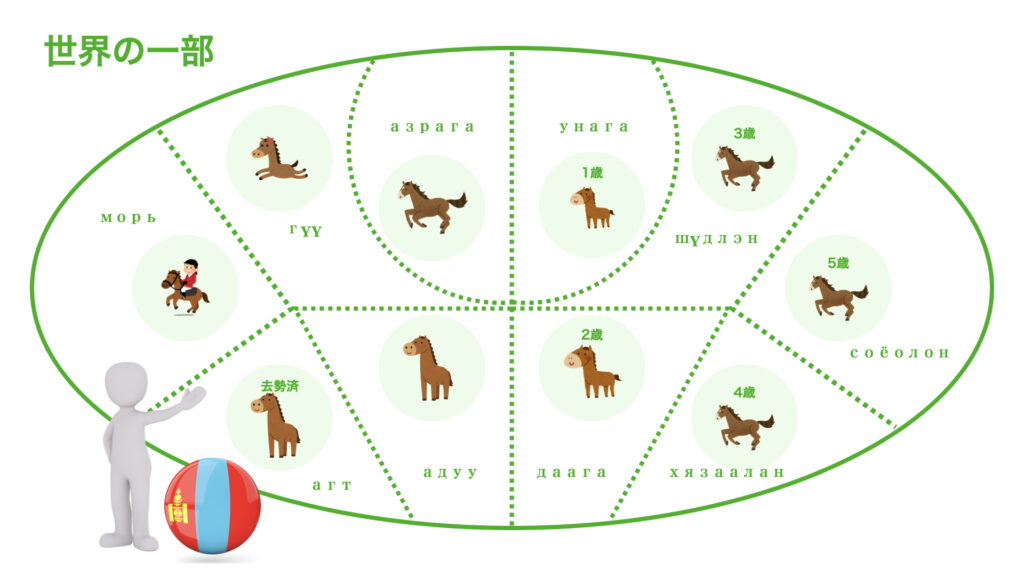

馬の分け方

次の図は馬の様々な様相。

さてエイコちゃんはどう区切るかな?

だから次の図の感じです。

そうだねー、日本人だと馬を区切るイメージはあまりないかもね。

だけどね馬に馴染みがあるモンゴル人なら次のように区切るんじゃないかしら。

унага…1歳馬、даага…2歳馬、шүдлэн…3歳馬、хязаалан…4歳馬、соёолон…5歳馬

私もそうだと思う。

日本語だと「1歳馬」「乗馬用の馬」のように日本語を駆使しないと区切れないからね。

「1歳馬」「乗馬用の馬」を一言で表す単語があるってことは馬に馴染みがある言語/文化だからって分かるわね。

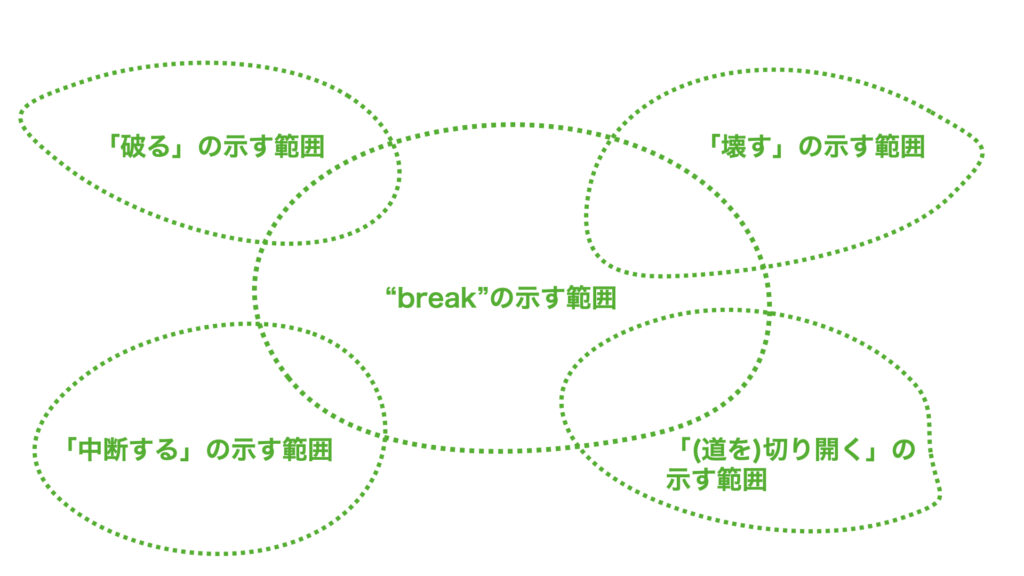

単語の意味を一つの意味で覚えるのは危険

これを踏まえると単語を覚えるとき一つの意味で覚えるのは危険ということになると思います。

今まで話してきたように、言語/文化によって世界の区切り方が違うってことは覚えているわよねエイコちゃん?

日本語の言語/文化、英語のの言語/文化、世界の区切り方が違う。

・・・ということは区切った範囲は言語/文化間でぴったりと重なることは稀になる。

例えばだけどエイコちゃんがさきほど覚えようとしていた「break」「壊す」も区切った範囲は重ならない。

図にするなら次のような感じになる。

そう。

一つの意味を覚えるっていうのは区切った範囲同士のの重なった部分を覚えるってこと。

そして重なった部分は狭いこともある。

そうなると狭い部分しか知らないからその単語を運用をするのは難しくなる。

例えば、”take a break”って言葉があるけど、「break = 壊す」の一つの意味しか知らないって人はこの言葉が分からない。

だからニュアンスを把握する必要がある。

ニュアンスは区切った範囲を説明する言葉。

ちなみにbreakのニュアンスは私の考えだと「二つ以上に分ける」になるわ。

「壊す」「破る」はイメージのとおりだし、「中断する」も時間を二つ以上のセッションに分けるということになるから説明がつく。

もしニュアンスが分かれば通翻訳でも活きてくるし、英語の中上級者なら意識したいわね。

分かったわ、今から説明するのは私の方法だけどエイコちゃんの糧になれば幸い。

英単語のニュアンスのつかみ方・ツール使わない編

ニュアンスのつかみ方は色々ありますがまずはツールを使わない方法を説明します。

それは、英語が使われる場面を観察することです。

海外ドラマでもいいですし、英語話者との仕事からでもいいですね。

私の場合は”-wise”という言葉の新しいニュアンスを仕事で学びましたね。

うん、それだけじゃないわ。

“-wise”は「〜の方向に」や「〜に関連した」という意味があるわ。

“clockwise(時計方向に)”は私は知っていたけど、この”-wise”って接尾語として色々使えて”money-wise(お金的に)”や”time-wise(時間に関連して)”にもなることは割と最近知ったわ。

うん、だから英語が使われる場面を観察すると色々発見があると思うわ。

英単語のニュアンスのつかみ方・ツール編

このセクションではツール、つまりはインターネットサービスを使い英単語のニュアンスをつかむ方法を述べます。

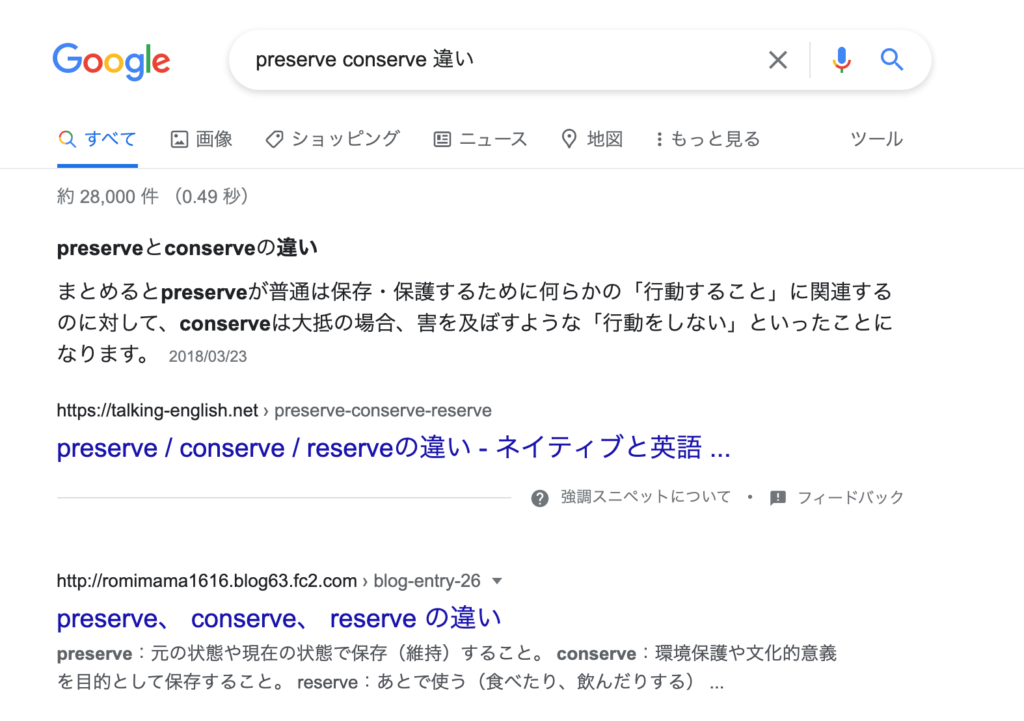

一例として、”preserve”と”conserve”。

これらの英単語って意味が似ているんだけどニュアンスは違っていて明確に使い分ける必要があるの。

この2単語を例にしてニュアンスのつかみ方を例に説明するわね。

意味が似ている英単語があるなーって思ったら、違いについて検索する。

こんな感じ。

英単語をニュアンスを使い分けて運用したいって思う人はやっているんじゃないかしら?

ただインターネット掲示板や個人の見解だと間違ったり偏った答えを得ることがあるので注意しましょう。

しかし、この方法でも大まかなニュアンスが得られるから便利ね。

さてもっと詳しくニュアンスをつかむ方法を次に述べるわね。

SKELL

SKELLはオンラインのコーパスサイト。

コーパスの定義は次のとおり。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版

コーパスはニュース、雑誌、ネットなどのテキストをたくさん集めたものね。

コーパスがあると、一例としてどの英単語の出現頻度が多いかというのが分かるの。

さて、SKELLのトップ画面はこんな感じ。

うん、たどり着けるわよ。

「SKELL」で検索してみてね。

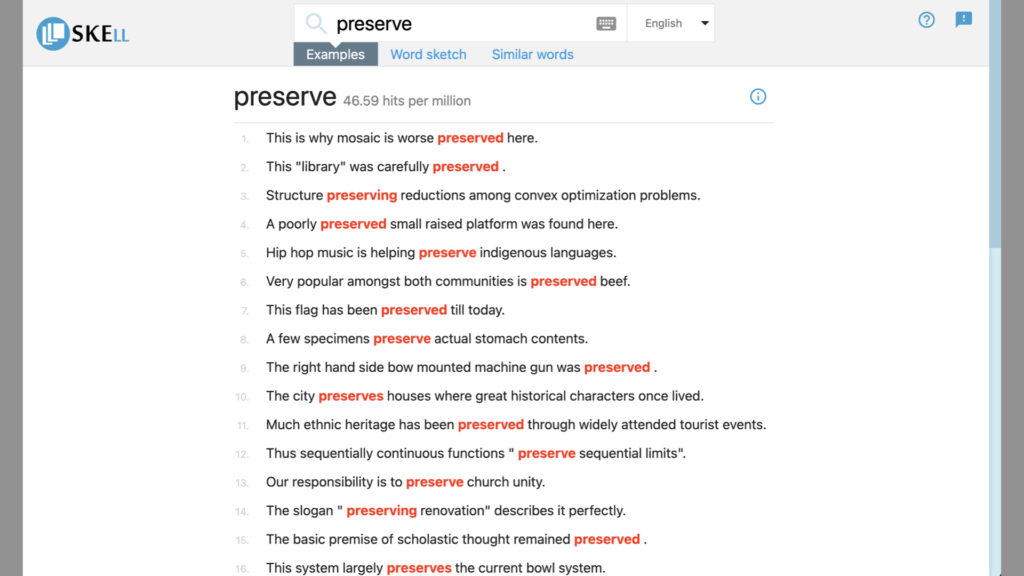

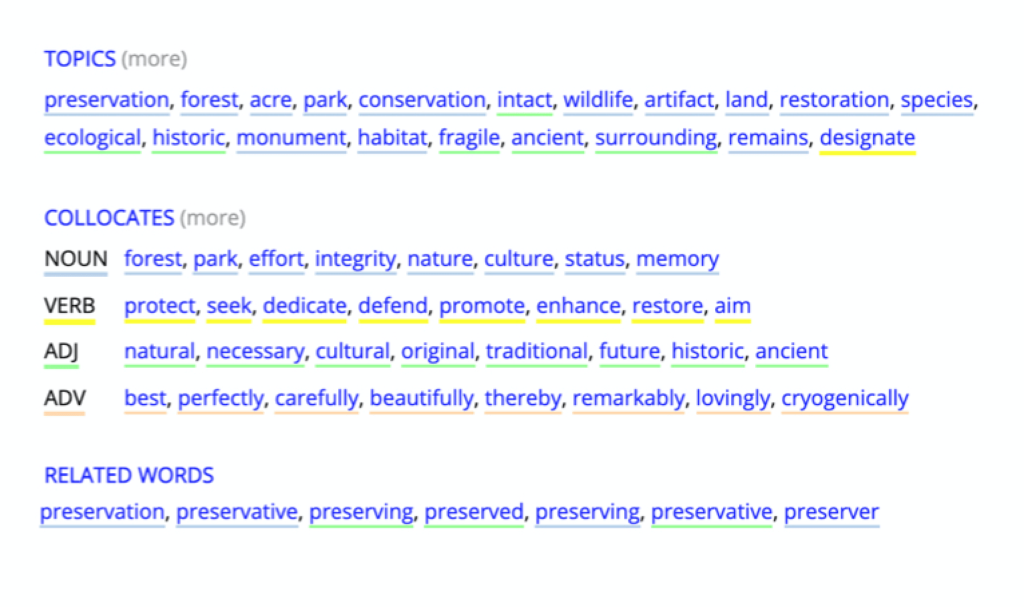

さてSKELLのトップ画面の検索窓で”preserve”って入力しEnter。

すると次のような画面になるわ。

この例文をたくさん見て帰納的にニュアンスを推論するっていうのはありね。

そして、画面上部にある「Similar words」タブをクリックする。

すると次の画面が表れるわ(次図)。

これは意味が似た単語が大きく表示されるというもの。

“preserve”を例にすると、”maintain”や”restore”が最も違い意味になる。

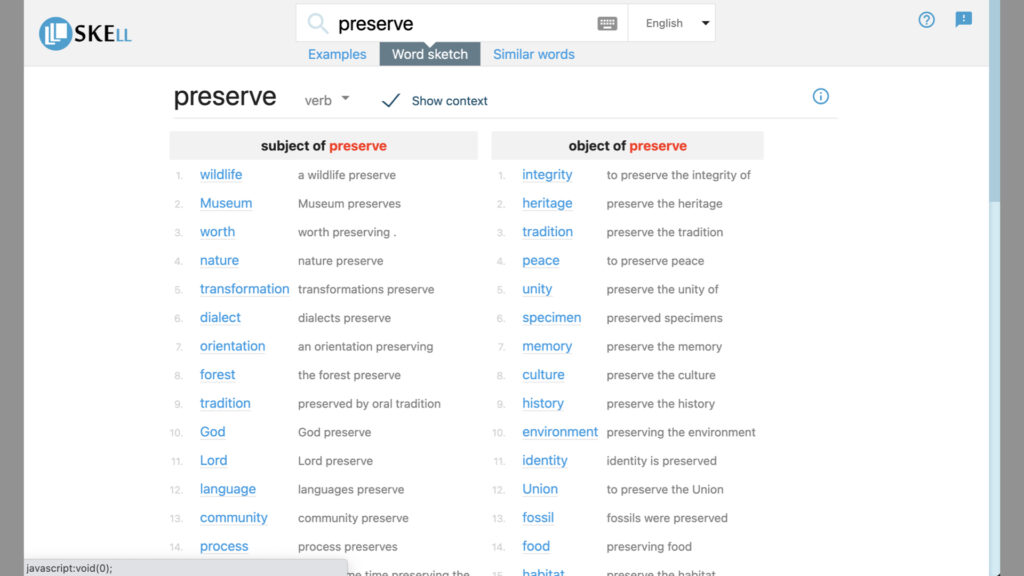

さらに、画面上部にある「Word sketch」タブをクリックする。

すると次の画面が表れるわ(次図)。

この画面って何ですか?

これは共起語をリストにしたものよ。

出典 Weblio辞書

共起語、例えば「帽子」を例にするわね。

エイコちゃんは「帽子」を身につけるとき何て言うかな?

そう、その「かぶる」が共起語。

帽子を「着る」ってほとんど言わないでしょう?

このように、ある言葉があって、それとセットでよく使われる言葉を共起語っていうの。

共起語を知らないと「帽子を着る」のように不自然な言い回しになっちゃうから気をつけたいわね。

この共起語っていうのは初耳でした!

さて共起語リストを見ると、

- preserveを使う主語(共起語)は何なのか

- preserveの目的語(共起語)は何なのか

というのが分かるわ。

主語ならwildlifeがよく使われる、目的語ならintegrityがよく使われるっていうのが分かるわね。

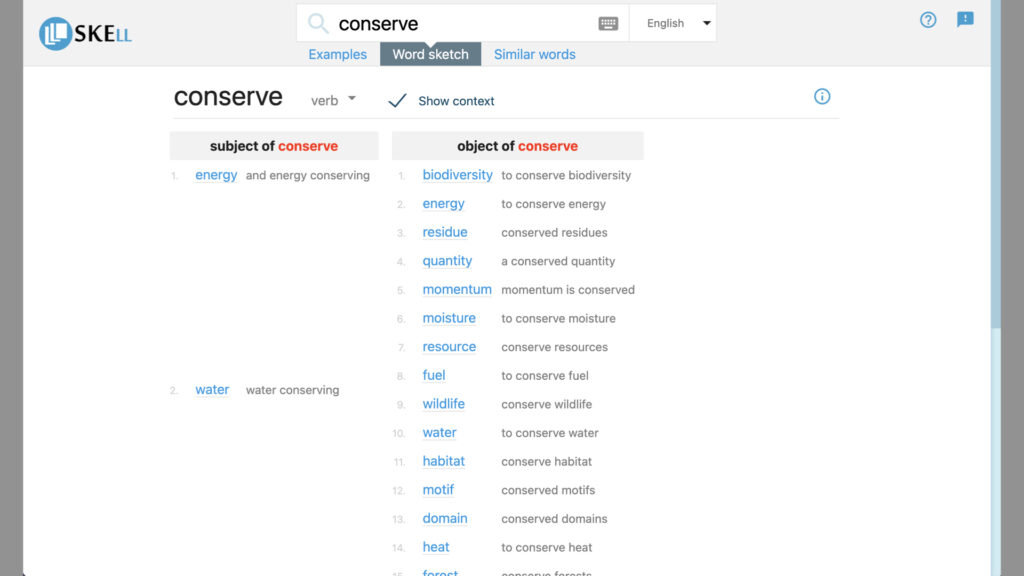

そんな感じで”preserve”を調べ終わったら”conserve”も調べる。

次の図のような感じで。

“preserve”と”conserve”を比較してニュアンスの違いを把握する。

これはSKELLの使い方(の一部)。

さてSKELLを使ったニュアンス把握方法をまとめると・・・

- “Examplesで”例文を見て帰納的にニュアンスを推論する。

- “Similar words”で類似単語を見てニュアンスを推論する。

- “Word sketch”で共起語を見てニュアンスを推論する。

になるわ。

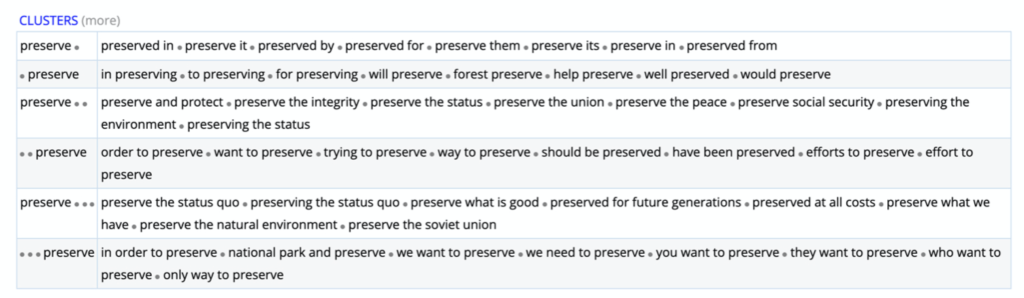

COCA

COCAもコーパスサイト。

ただしSKELLとは違った情報を提供しているから活用したいわね。

たどり着けるけど、COCAは「COCA Corpus」で検索する必要があるわ。

「COCA」だけで検索するとレディースファッションのページばかり表示されるから。

さて、COCAなんだけどこれはアカウント登録する必要がある。

無料プラン、有料プランの両方あるけど過剰に使う人でない限り無料プランで登録すればいいと思うわ。

さて、アカウント登録したらさっそく調べましょう。

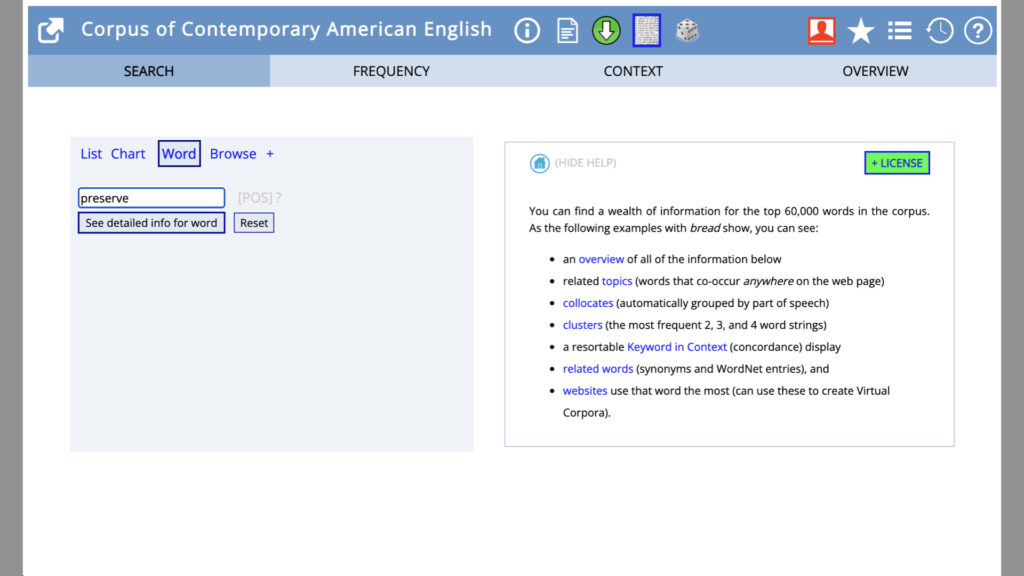

トップページに入ったら、”Word”タブをクリック、そして”preserve”を入力しEnter。

次の図のような感じね。

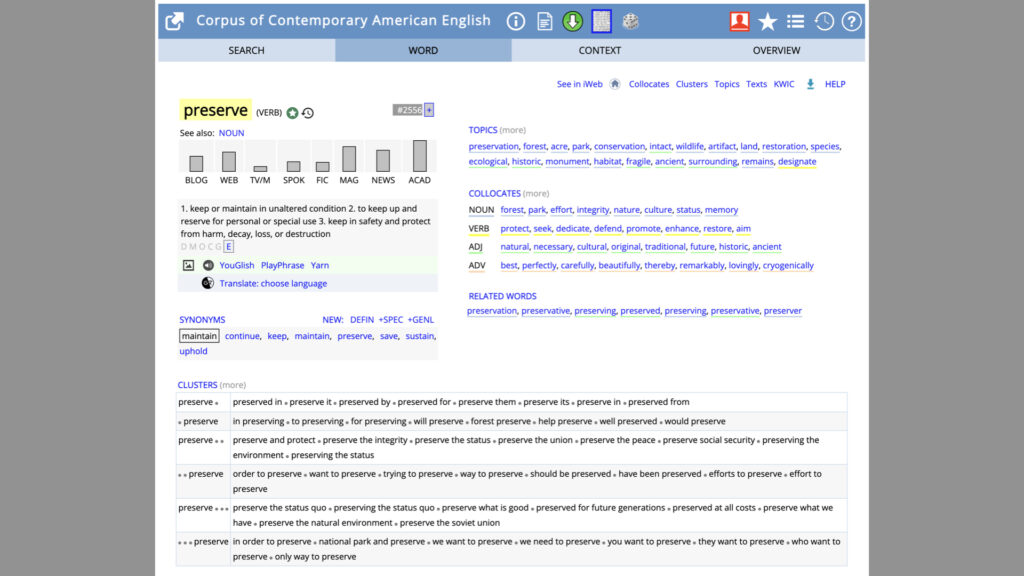

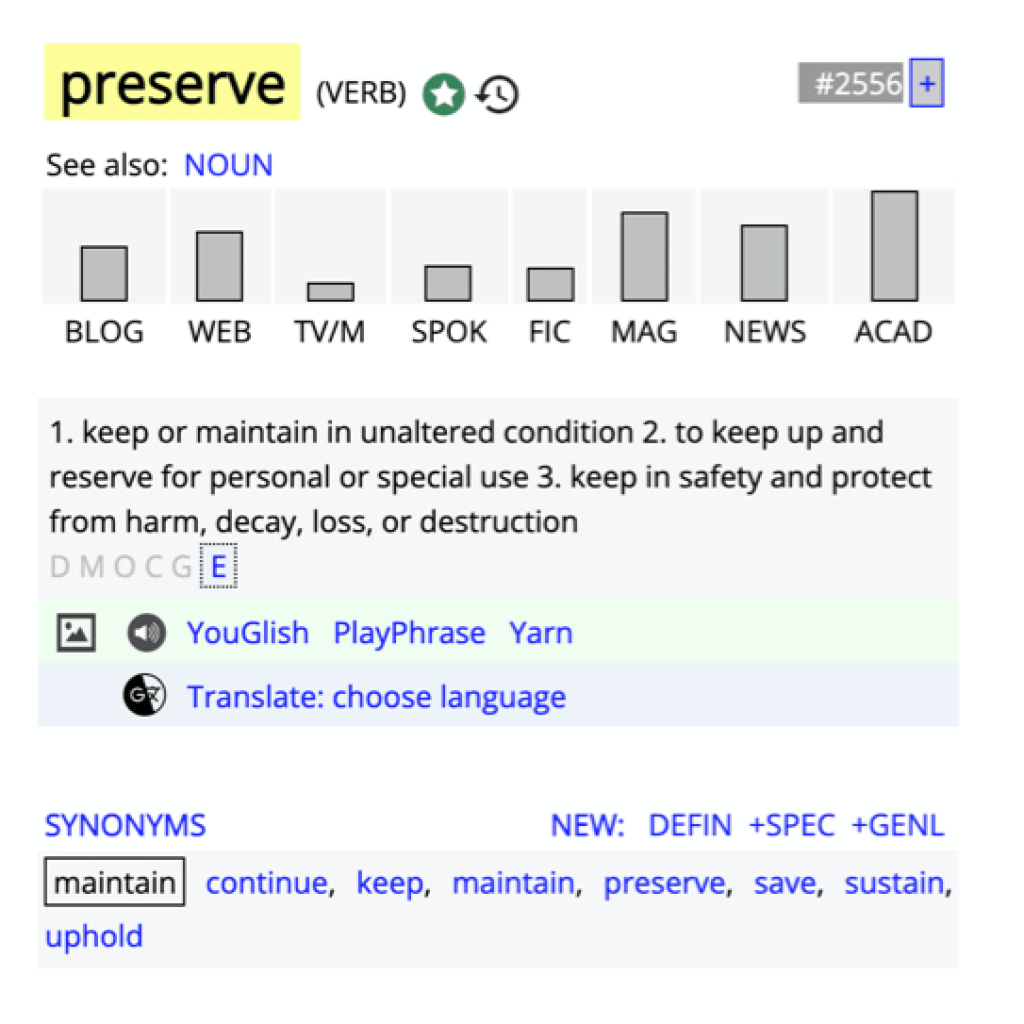

すると次図のような結果画面になる。

うん、解説するわね。

画面上半分の左側・解説

2556は2556位の意味。

あくまで出現頻度順位なのでAoA(Age-of-acquisition ratings)つまりはネイティブがどれくらいの確率で知っているかは考慮していない。

ちなみに1位はthe、100位はnew。

略称の意味は次のとおり。

BLOG…ブログ

WEB…ウェブ

TV/M…テレビ、映画

SPOK…話し言葉

FIC…フィクション

MAG…雑誌

NEWS…ニュース

ACAD…アカデミー

私の注目は「棒グラフ」かな。

SPOKの棒が長ければ話し言葉で登場しやすい単語、ACADの棒が長ければアカデミーの場で登場するお堅い単語であることが想像できる。

これは別記事でも話したんだけど単語のフォーマル度を推測する上で役に立つと思うわ。

この記事です!

画面上半分の右側・解説

COCAでは対象単語がどの名詞、名詞、形容詞、副詞と共起するかをピックアップしている。

注目はCOLLOCATESかな。

これはさきほど説明した「共起」と同じ意味。

COCAでも共起語が分かるってことね。

画面下半分の解説

例えば、

・preserve * …preserveの後に1語ある場合どういう使われ方があるのか

・* * preserve …preserveの前に2語ある場合どういう使われ方があるのか

である。

CLUSTERSはCOCA独特かもしれないわね。

CLUSTERは塊の意味。

preserveという単語の前や後ろに語をくっつけて塊として見た場合、どういう表現が多いのかっていうのが分かるの。

英単語のニュアンスのつかみ方まとめ

- ソシュールの説明する世界を知る

- 似た単語があった場合、Googleで検索して違いを説明してくれるサイトを見る

- 例文をたくさん見て、帰納的にニュアンスを推論する

- 類似語を知る

- 共起語を知る

- どのジャンルで登場する言葉かを知る

になるわね。

この方法は単語に対して1つだけ意味を覚えるというよりも時間はかかるけど、英語運用をうまくするなら知っておいて損はないと思うわ。

まとめ

今回のお話で分かったわね。

単語に対して一つだけ意味を覚える。

これでたくさんの単語を早く覚えることはできると思う。

だけど、時には単語のニュアンスをつかまないと英語運用ができにくい場面もあると思う。

そのときはこの記事で述べた方法を試してみるといいわ。

さて読者のみなさんは単語をニュアンスもセットで覚えられているでしょうか?

たくさんの単語を覚えることも重要ですがときにはニュアンスもつかうむことが必要になると思います。

そのときはこの記事を参考にしてくださいね。

それでは、引き続き勉強を頑張っていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)