みなさんは英語の勉強進んでいますか?

TOEIC、英検、TOEFL、IELTSいろいろありますよね〜。

それぞれの資格や試験、みなさん一人ひとりが意味を見出していると思うのでそれぞれを目指せばいいと思います。

私は英検です。

4技能測れて、お手頃な値段で受験できますからねー。

さて、単語覚えです。

今度、リン先生に会ったときには難しい単語を披露して驚かせようと思います。

やっぱりカフェだとシンプルな勉強はやりやすいですね。

いいなー、覚えちゃおう!

これも1級超え。

いいじゃない♪

この単語を使って話せば、リン先生よりも凄く見えるじゃない私!

ありがとうございます!

あ、そうだ私いい感じの英文ができたので聞いてもらえますか?

それじゃあ。

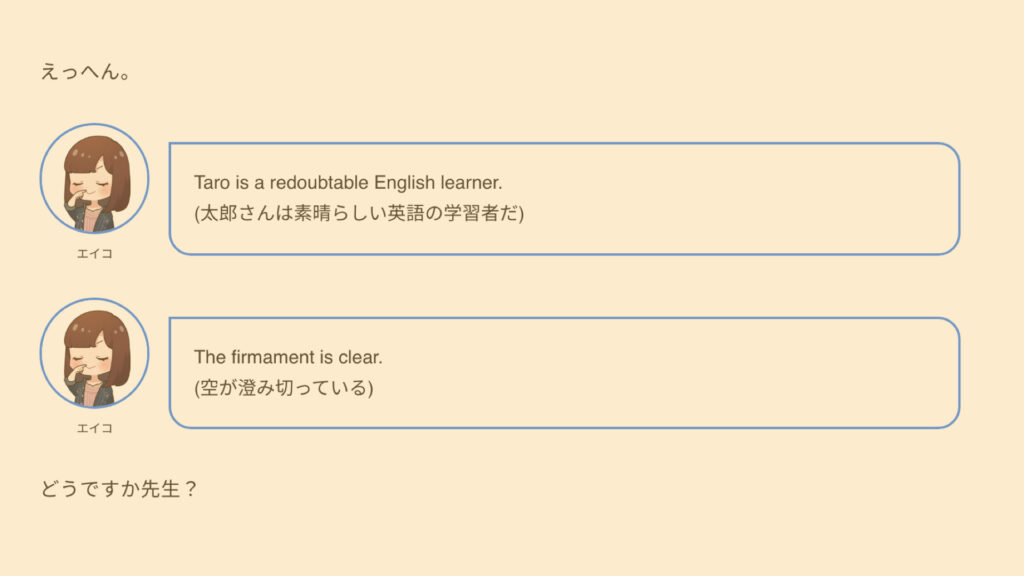

えっへん。

(太郎さんは素晴らしい英語の学習者だ)

(空が澄み切っている)

どうですか先生?

1級取得者かそれ以上って感じがしませんでしたか?

だけどね・・・

どういうことですか、先生?!

まぁ、私もそうだったときがあったわ・・・。

そんなエイコちゃんにはぜひ知ってもらいたいことがあるの。

英語をうまく運用するために。

何ですか何ですか?

気になります!

教えてください!

これに関連する話を知っておくと英語の運用力が高まると思うわ!

教えてください、リン先生!

それじゃぁ「英語の歴史とルーツが分かれば英語運用力も高まる!」と題してお話するわね。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

英語の歴史とルーツ・前半

長くなるので、まずは前半を話します♪

こんなに早く語れる日が来るとは思わなかったわ。

さっそくですがエイコちゃんに質問です。

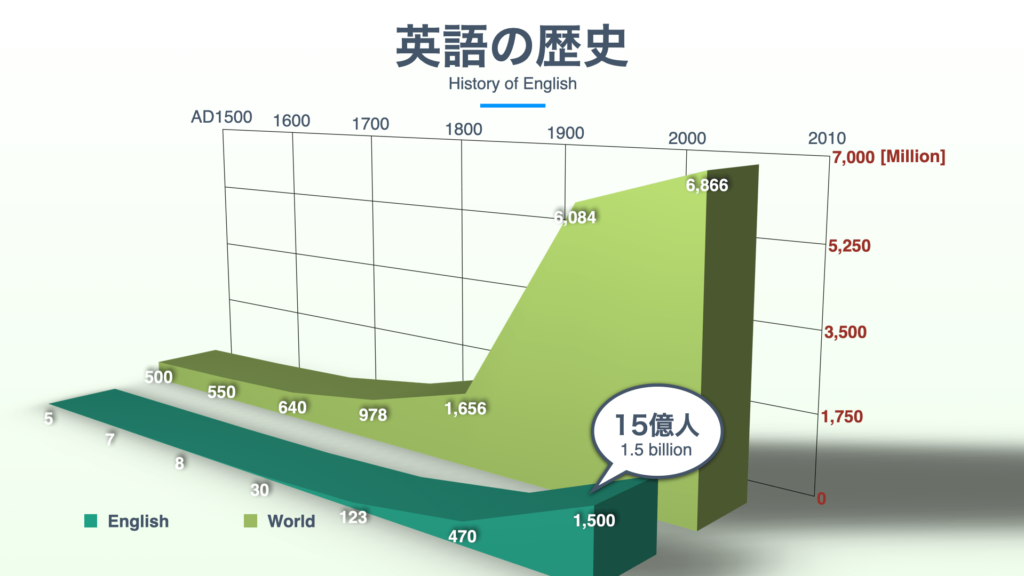

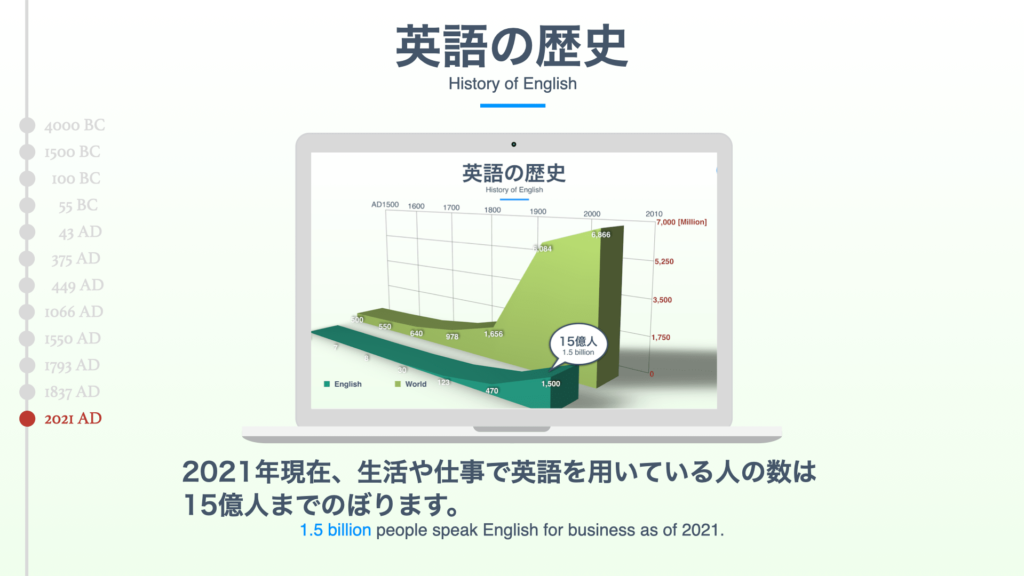

2021年現在、英語をビジネス等の実用として使用している英語話者の人口。

どれほどでしょうか?

正解はこちら。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

15億人よ!

そうよ。

だからこそ世界の5人に1人は使うこの言語、習得したいわね。

さて、15億人も使う英語。

どんな歴史を辿ってきたか説明するわね。

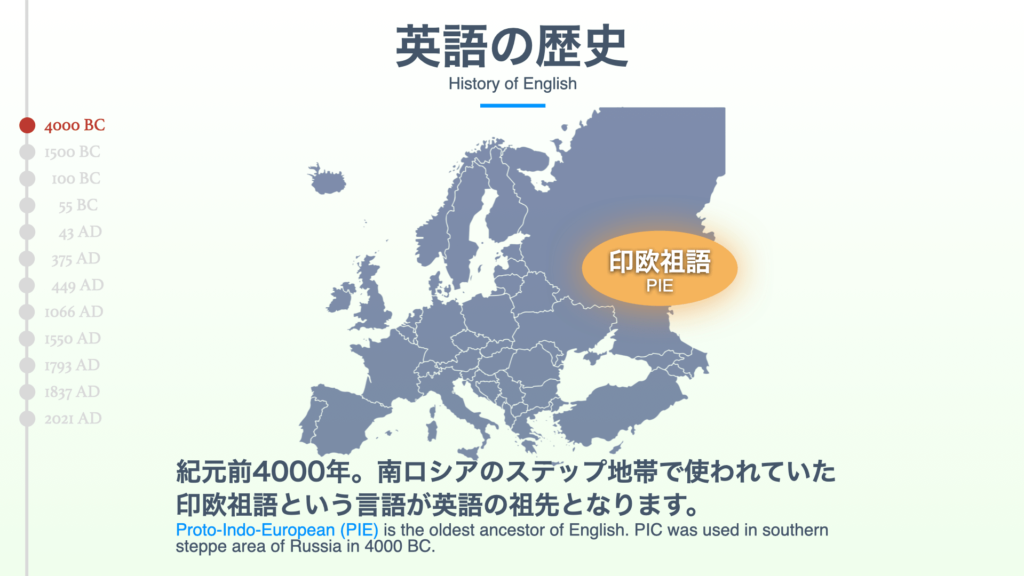

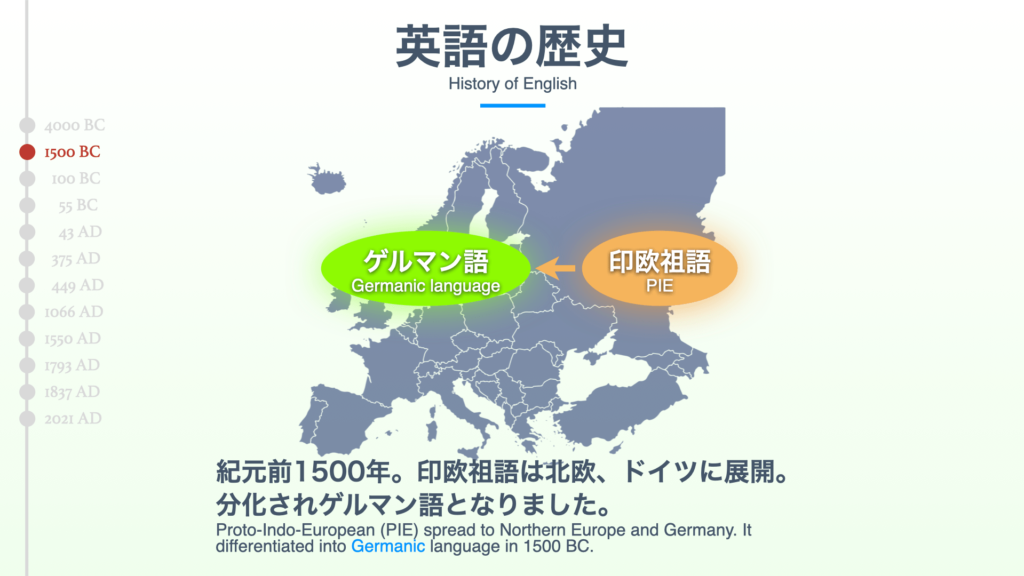

遡ること紀元前4000年。

南ロシアのステップ地帯で使われていた印欧祖語が英語の一番の祖先ね。

これを図にするとこんな感じ。

そして、紀元前1500年。

印欧祖語は北欧と、ドイツに展開したの。

これが分化されゲルマン語となったの。

このゲルマン語、すごーく身近な英単語の語源となっているのよ。

いったん、心に留めてね。

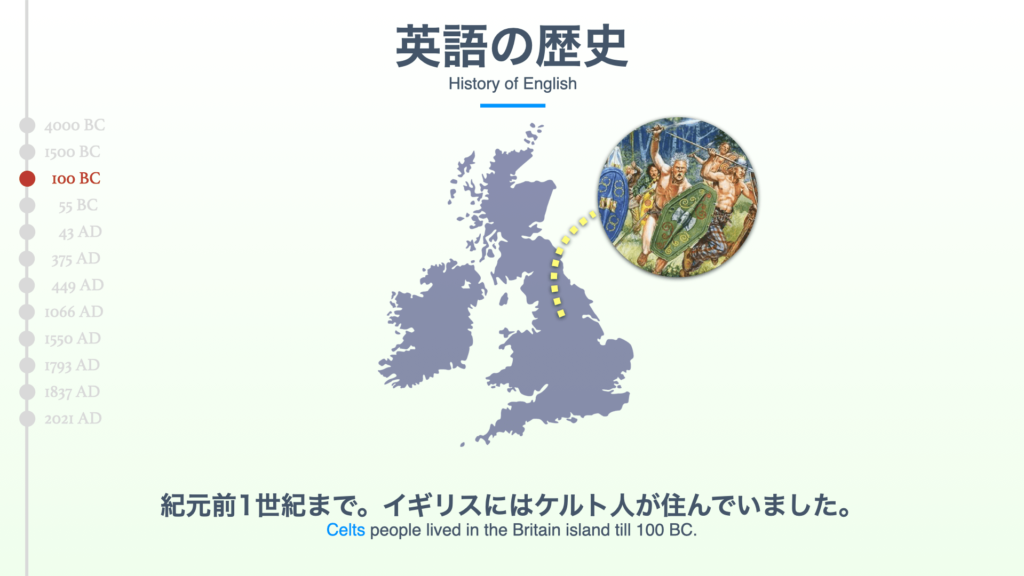

そして、英語の「英」が意味するイギリス。

もともとは紀元前1世紀まで、ケルト人が住んでいたの。

紀元前55年。

ローマ帝国ガリア総督の軍人カエサルが、ブリテン島に上陸。

そうよ。

そして、その100年後。

第4代ローマ皇帝が遠征によってブリテン島を支配。

ケルト人はアイルランドに逃亡したわ。

そうよねー。

教養として塩野七生さんの「ローマ人の物語」は読んでおきたいわね。

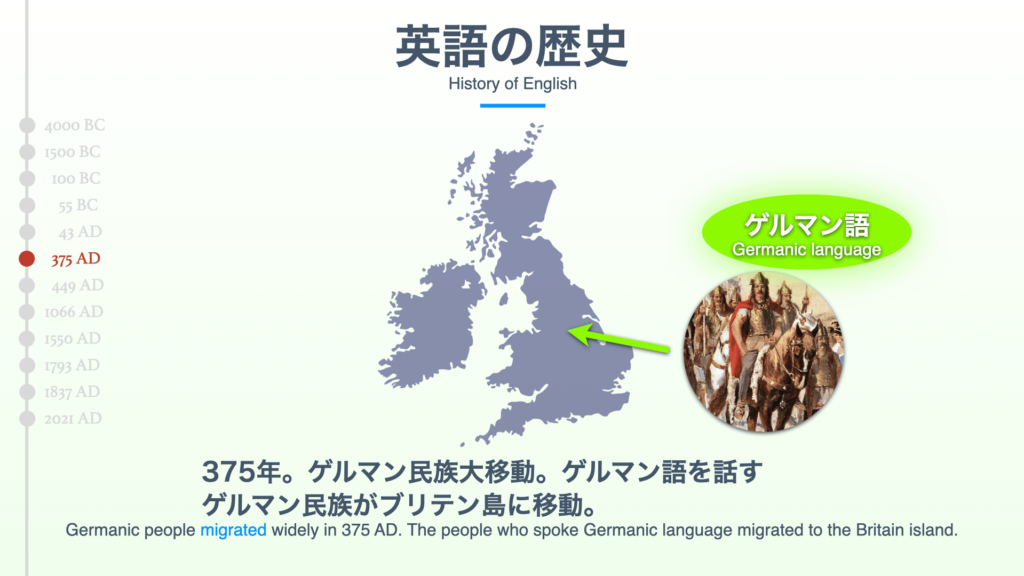

さて、その300年後。

西暦でいうと375年、ゲルマン民族の大移動があって、その集団はブリテン島に移動。

そうそう。

すごーく身近な英単語の語源となっているのがゲルマン語。

これを話す人たちがブリテン島に入ってきたのね。

そして、西暦449年。

ゲルマン民族の中のアングル人、サクソン人がブリテン島を支配。

島は「アングル人の土地」(Englsland)が転じてEnglandになったの。

Englandの語源ってこれだったんですね♪

そうよ。

そして、諸説あるけど西暦449年が英語史の始まりの年といわれているわ。

以上が前半でした〜。

どうだったかな、エイコちゃん?

早く続きが聞きたいです!

分かったわ。

後半はもっと面白くなると思うわよ。

英語の歴史とルーツ・後半

さて、時代は進んで西暦1066年。

ノルマン朝のウィリアム1世がイングランドを支配。

アングロサクソン人を支配するわ。

これがよく耳にする「ノルマン・コンクエスト」ね。

ここで覚えてもらいたいのはイングランドを支配したノルマン人は「ノルマン語」を使うということ。

この「ノルマン語」はこれからよく登場するからね。

それで、ここから500年間は「ノルマン語」を話すノルマン人が「ゲルマン語」を話すゲルマン人の民衆を支配するの。

まさに次の絵のようになるわ。

そして、500年後。

16世紀の後半。

イングランドの知識人が古典語に関心を持って、12,000余りのラテン語・ギリシア語が入ってくるの。

ここで「ラテン語・ギリシア語」も大事になるから心にとめておいてね。

「ゲルマン語」「ノルマン語」「ラテン語・ギリシア語」。

これで、英単語を構成する3つの柱が揃ったわ。

本当はもっと柱はあるんだけど、今回は割愛。

さて、舞台はイギリスからアメリカに移るわ。

17世紀の初頭。

イギリスに住んでいるキリスト教の新教徒がアメリカに移住するの。

そうはもうたくさんの人が。

当然だけど、アメリカ大陸で使われる言語は英語になるわね。

そして、18世紀末。

当時のアメリカではちょっと困ったことが起きたの。

英語のスペリング、発音、語法が地方によってまちまちだったの。

「色」を意味する単語が、colorであったりcolourであったり。

「中心」を意味する単語が、centerであったりcentreであったり。

そこでアメリカ内で統一を図ったのが辞書編集者のノア・ウェブスター。

世界的に有名な辞典「メリアム・ウェブスター辞典」の由来となった人よ。

もしこの人を知らなかったら、知っておいて損はないと思うわ。

ウェブスターのおかげで、

アメリカ内で「色」はcolorで統一され、「中心」はcenterで統一されたの。

そして、イギリスの産業革命。

これにより植民地が世界に展開され英語人口が爆発的に増えたの。

そして、2021年現在。

生活や仕事で英語を用いている人の数は15億人までになったという歴史。

ということで、ざっくりですが英語の歴史でした〜。

英語の歴史とルーツで英語運用力を高める方法

ただ、ちょっと長いお話になるのでお話を3つに分けて話します。

使用域を意識する

それは何ですか。

「使用域」は選択体系機能言語学の用語で意味としては「状況により使用すべき言葉が変わる言語変種」のこと。

日本人に分かりやすいのは役割語ね。

百聞は一見にしかず。

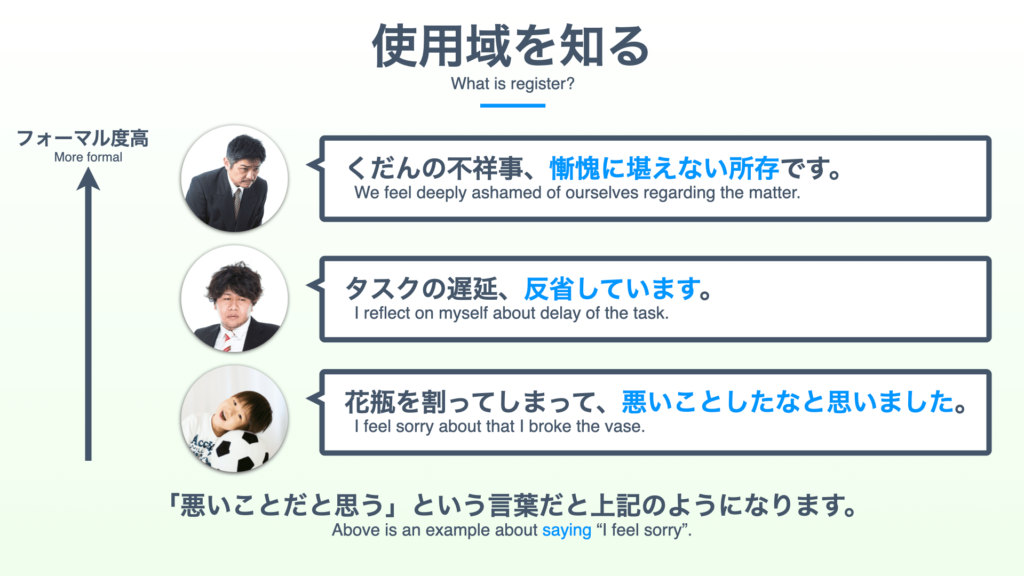

次の図を見ていただこうかしら。

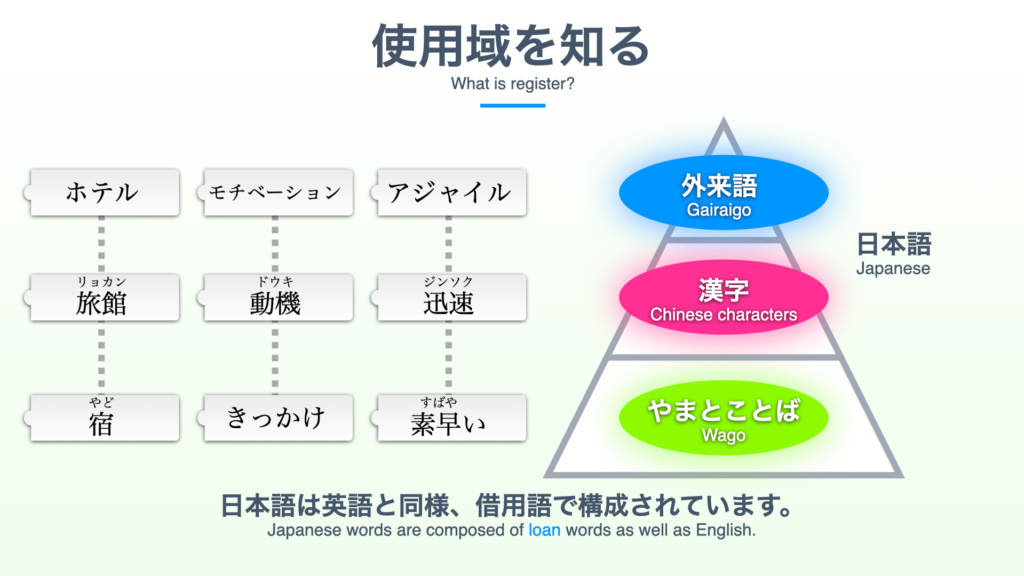

日本語も英語と同じで単語がいっぱいある。

だけど、使用したほうがいい言葉って状況によって変わるのが分かるんじゃないかしら?

確かに女性で自分を「俺」や「儂」で呼称する人ってほとんどいませんからねー。

そうそう。

あとは、フォーマル度も意識してもらいたいわね。

例えば、あなたは何か意図せずして悪いことをしでかしてしまいました。

「悪いことをした」っていうのを日本語でフォーマル度別で例にするとこんな感じになるかしら。

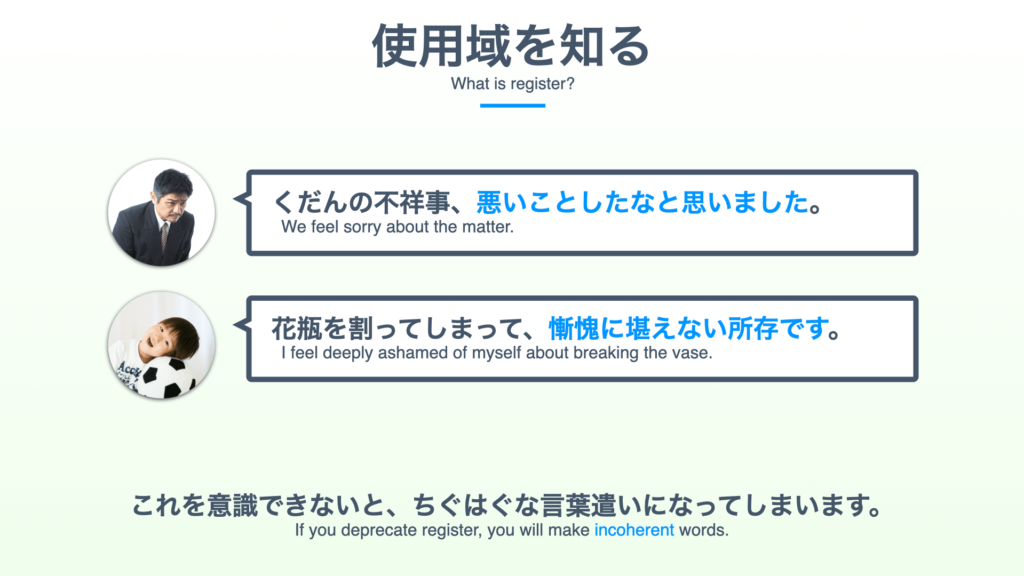

だけど、このフォーマル度を意識しなかったらどうなるかな?

ちょっと笑っちゃうかもしれないけどこんな感じになるわね。

でしょ?

もう、本当にちぐはぐした言葉遣い。

実はね、さっきのエイコちゃんはこのちぐはぐな言葉遣いを英語でやっていたの。

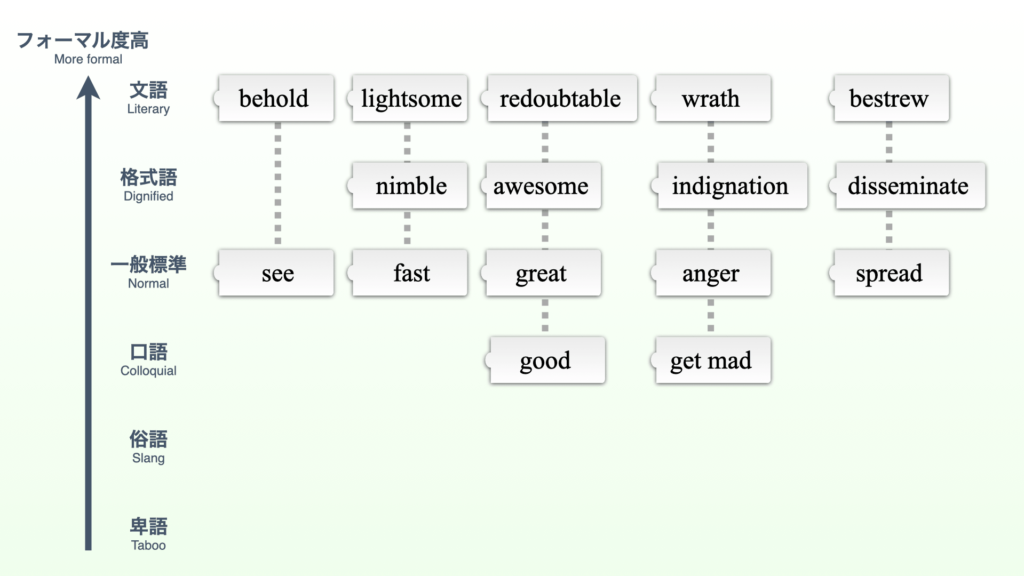

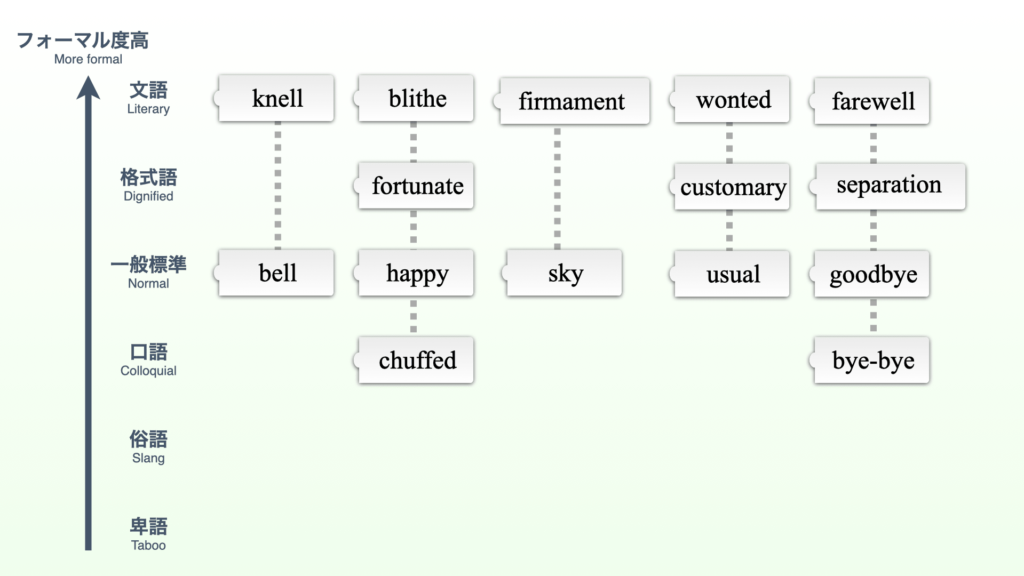

そうね、まずは英語におけるフォーマル度。

どんなものがあるか学んでいきましょうか。

フォーマル度を意識する

それは使用域でいうフォーマル度を意識すること。

そう来ると思って、表にしたわ。

どうぞ。

ちなみに、一番上ほどフォーマル度が高いわ。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 文語 | 文学作品でよく使われる語彙。"behold"や"lightsome"などが相当。非常に堅いのでフォーマルな場での使用でも注意が必要。 |

| 格式語 | アカデミックな討論やフォーマルなライティングなどで用いられている語彙。一般標準語の"spread"に対する"disseminate"が一例。 |

| 一般標準 | いわゆる一般的な語彙。使用する上で無難。表現を豊かにした場合はフォーマル度の違う語彙も習いたい。 |

| 口語、俗語 | 非常にくだけた語彙。使い方には注意が必要。 |

| 卑語 | 基本的に使用しないこと。 |

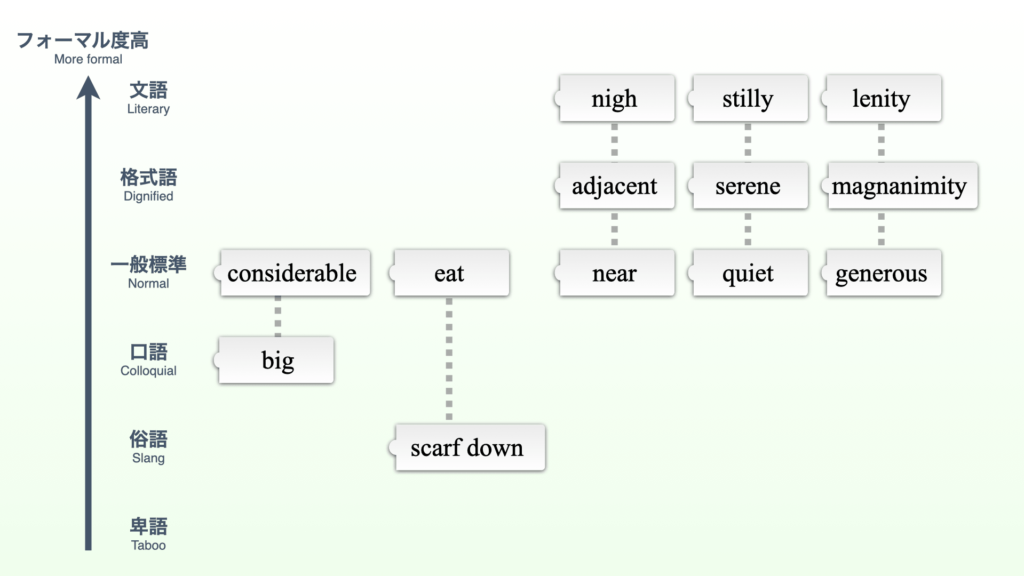

そうね、いくつか紹介させてもらうわ。

“see”と”behold”とかいい例ね。

“see”は”I saw beautiful flowers.” 「私は美しい花を見た」という使い方だけど。

“behold”は”Behold me!” 「刮目せよ!」という使い方。

後者は日常会話で使ったら「あれっ」って思うでしょ。

俗語の”scarf down” とか注意ね。

“eat”は日本語でいう「食べる」に近いニュアンスだけど、”scarf down”は「がっつく」に近いニュアンスになるわ。

”farewell”。

「フェアウェルパーティー」って言葉を日常でも聞くようになったわね。

”farewell”は文学でよく使われる単語だけど、決して一般の会話で使っちゃいけないってことわないわね。

ケースバイケース。

どうしたのエイコちゃん?

そうでもないのよ。

実はさっき教わった英語の歴史、これがフォーマル度をある程度見分けることに役立つのよ。

英語の歴史とルーツでフォーマル度を推測する

これがフォーマル度推定に役立つのよ。

そして英語運用力を高めることに貢献してくれるわね。

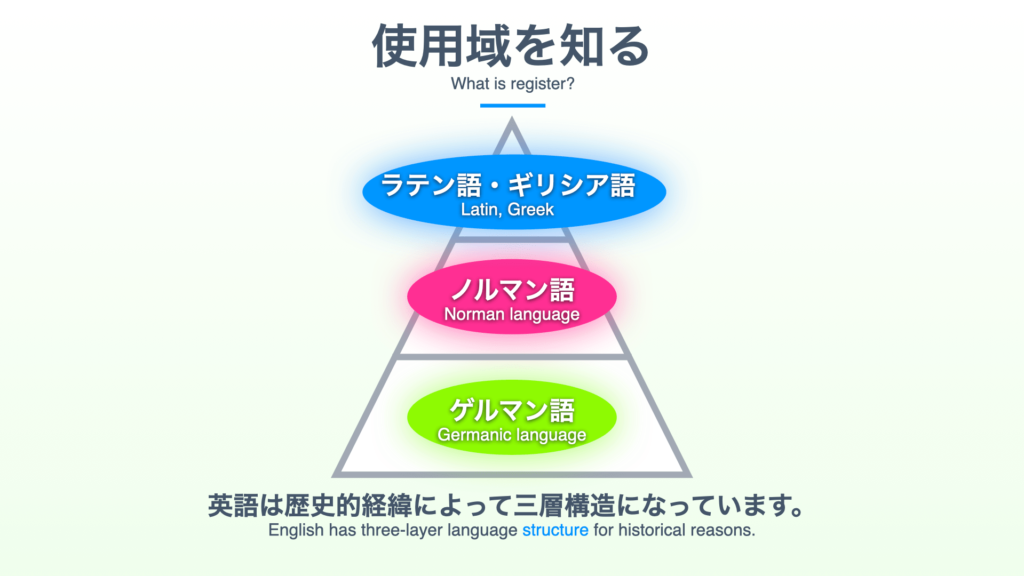

まず、さっき英語の歴史で「ゲルマン語」「ノルマン語」「ラテン語・ギリシア語」が登場したことはエイコちゃん覚えているかしら?

よかった。

ブリテン島に昔から住んでいたゲルマン人が主に使っていた「ゲルマン語」

そんなゲルマン人を支配していたノルマン人が使っていた「ノルマン語」

そして、16世紀以降、知識人が英語に取り入れた「ラテン語・ギリシア語」

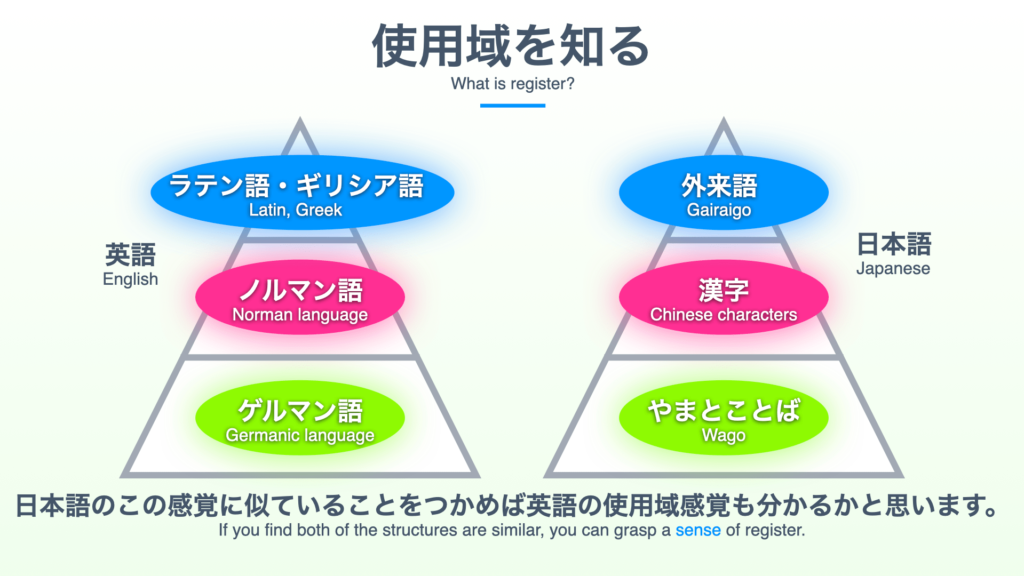

それで、この歴史的経緯があって英語は三層構造になっているの。

図にするとこんな感じ。

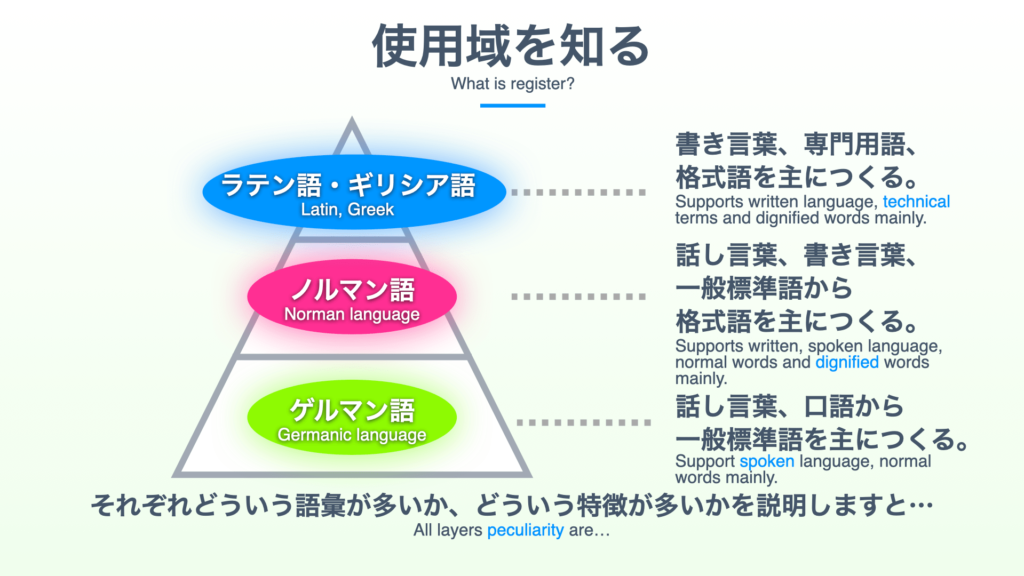

そして、「ゲルマン語」「ノルマン語」「ラテン語・ギリシア語」とフォーマル度の関係は次にようになるわ。

「ゲルマン語」は一般的に、口語から一般標準語。

「ノルマン語」は一般的に一般標準語から格式語。

「ラテン語・ギリシア語」は格式語を主につくるわね。

そうね、順を追って説明するわ。

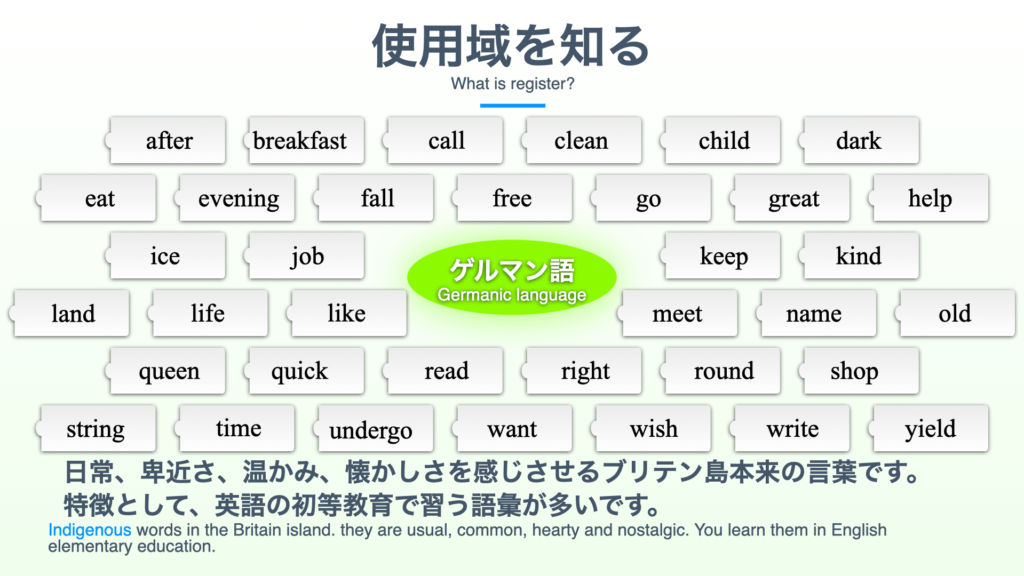

まず「ゲルマン語」。

ゲルマン語はブリテン島でずっと使われてきた言葉。

そこに住む人々が使ってきた言葉だから身近さや親しみを感じるわね。

図にしましょうか、次のとおり。

うん、そうだよね。

ゲルマン語は英語の初等教育で習う語が多いの。

簡単な日常会話に登場するものはゲルマン語って覚えておけばいいんじゃないかな。

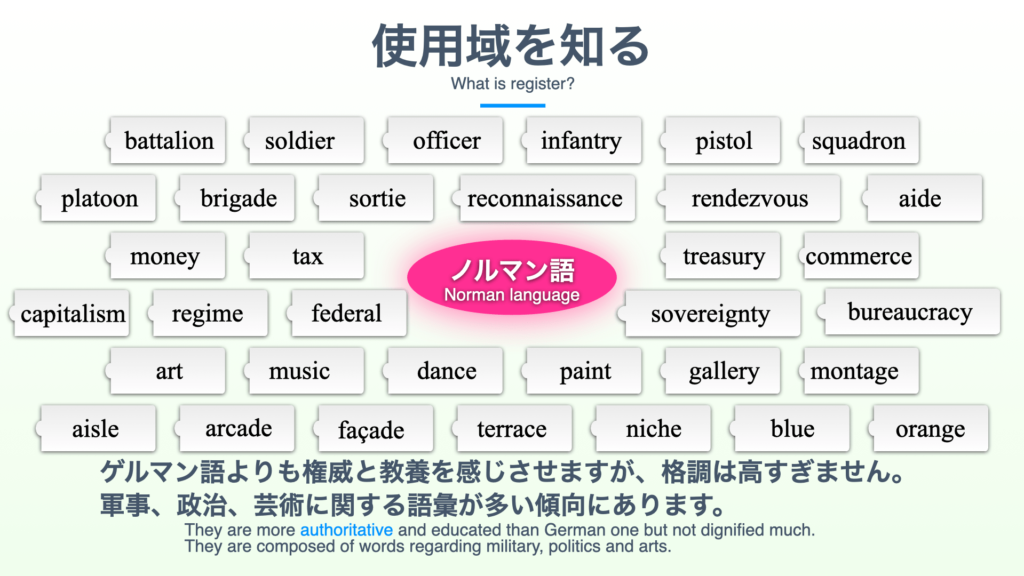

次にノルマン語。

そうそう、支配していた人たちの言語ね。

ラインナップを見ると、いかにも支配者特有の言葉って感じがするわ。

あとは、ノルマン人は今のフランスと関わりが深いから、単語もフランス語の趣を感じられるものが多いわ。

そうね、あとノルマン語は軍事・政治・芸術に関わる単語が多いわね。

でも、フォーマル度は高すぎず、低すぎずって感じ。

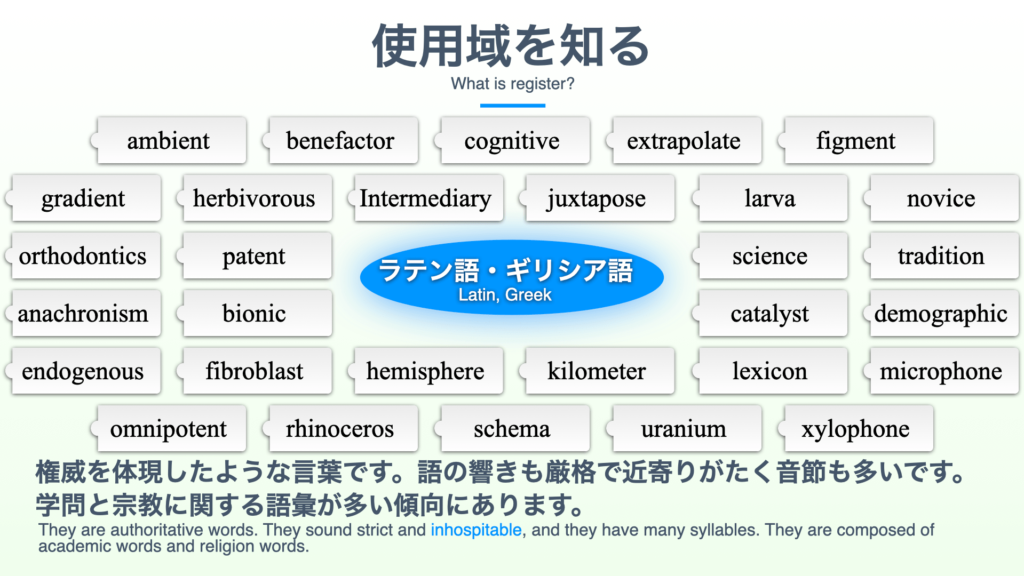

次に「ラテン語・ギリシア語」。

イングランドの知識人が英語に取り入れた言語ね。

うん、そうね。

まさに「ラテン語・ギリシア語」は権威を体現したようなものかな。

語の響きからして厳格で近寄りがたく音節も多いわね。

学問と宗教に関する語彙が多い傾向にあるわね。

こんな感じ。

まぁまぁ。

でも、アカデミックな場面ではよく登場するからちゃんと押さえておきましょうね。

あとね、「ラテン語・ギリシア語」って「接頭語」「語根」「接尾語」の3つのパーツに分けることができる単語が多いの。

このことについては今回話さないけど、「ラテン語・ギリシア語」ってパーツごとに分けて覚える方法でたくさんの単語を覚えることができるから心に留めておいてね。

さて、エイコちゃん。

英語は主に「ゲルマン語」「ノルマン語」「ラテン語・ギリシア語」で構成されている話、伝わったかしら?

ありがとう。

それじゃあ、英語の三段構造。

これが日本語にも近い考えがあるから紹介するわね。

日本語の三層構造ね。

日本語って、元々日本で古くから使われている言葉の「やまとことば」。

そして、「漢字」「外来語」で構成されていると思うの。

これを図にすると次の感じね。

「ゲルマン語」は「やまとことば」

「ノルマン語」は「漢字」

「ラテン語・ギリシア語」は「外来語」を使う感覚ね。

うん。

日本語の三層構造を使い分ける感覚で英語のフォーマル度をつかめば、より自然な英語の単語選びができるわね。

さて、これで話はおしまい。

エイコちゃん、適切な言葉選びの感覚つかめそうかしら?

そう、よかったわ。

さて、プレイバック。

まぁまぁ、そこまで落ち込むことはないわ。

おそらく、英語学習者の誰もが通過することと思うからね。

今回の話をふまえて、場所にあった単語選びをしてね。

まとめ

それは、良かったわ。

英語学習に励む方々。

血がにじむような努力をされている方も多いと思う。

だけど、英語の知識一本だけで英語の運用ってうまくいくのか私は疑問に思うわ。

英語からちょっと離れたお話、例えば今回のお話。

こういったものがシナジーとなり結果的に英語運用力を高めることになるんじゃないかと私は思うわ。

英語学習に疲れたら、息抜きに違うことをやるのもいいかなーって私は思う。

さて、ちょうどいい頑張りで英語学習やっていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)