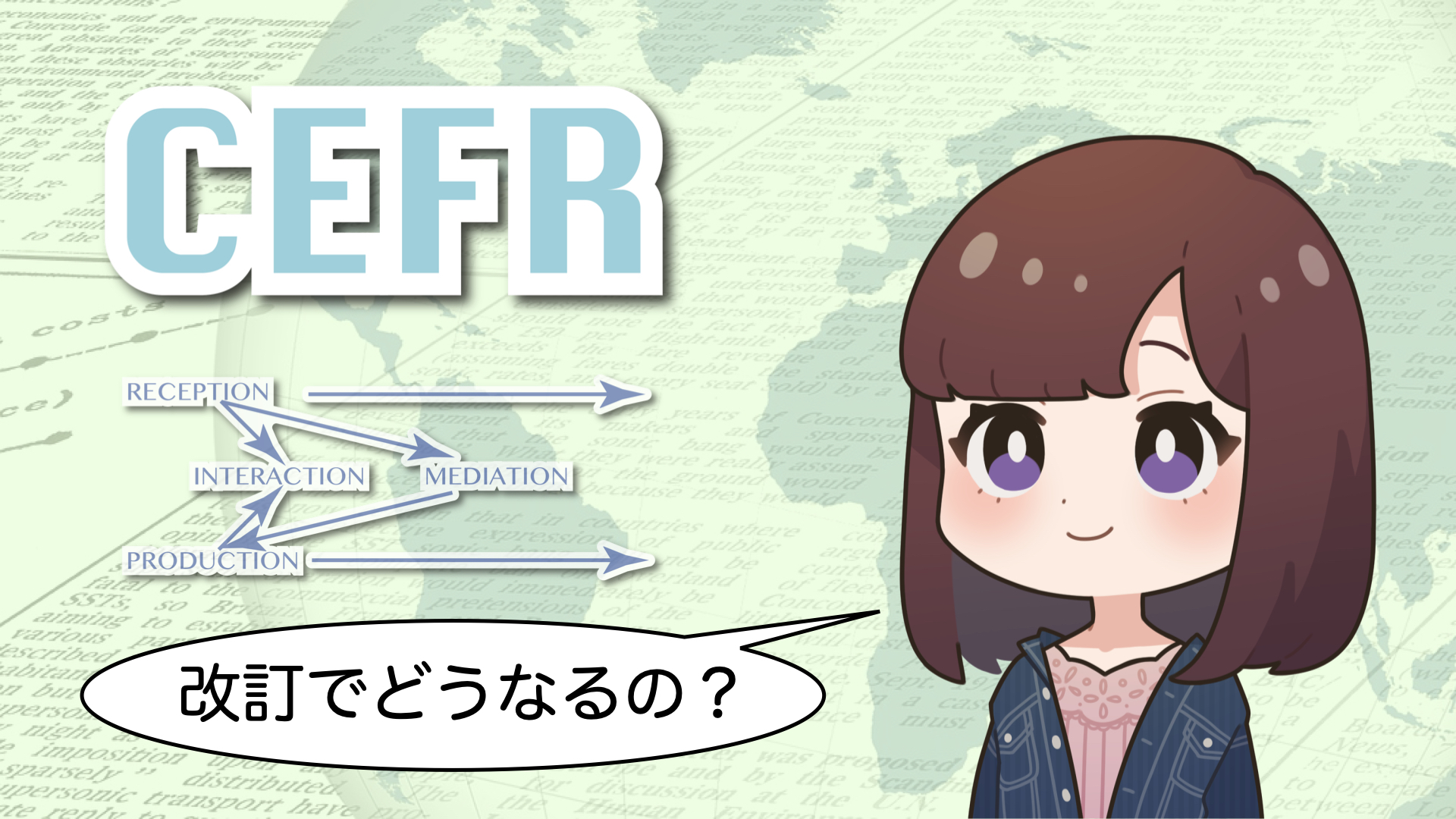

今回は英語学習者なら耳にしたことがあるかもしれないCEFRについて解説します。

英検®についても2016年度からCEFRに合わせたスコアが算出されるようになりました。

CEFRが設置された目的、動向が分かれば今後の英語学習者が何を求められているのか把握できるのではないかと思います。

そっかー、そうだよね。

英語学習者なら気になっちゃうよね。

英語の難しさの基準ですか?

うーん、残念。

そのように理解しちゃうとエイコちゃんが海外でCEFRの話をすると、ちょっと恥ずかしい目に遭うかもしれないわね。

まあまあ、そこまで落ち込まないで。

日本人ではCEFRを深く調べる人もそう多くはないと思うし、分からないことが当たり前だと思うの。

だから今回も丁寧にCEFRを解説するわね。

それでは「CEFRとは何?改訂でどう変わる?丁寧に解説しちゃいます!」と題して解説を始めます。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

参考文献リンク

COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS

参考文献リンク

CEFRを作った欧州評議会とは?

また難しそうな話になりそうです・・・!

そこまで構えなくていいわよ。

でもねCEFRを語る上で欧州評議会を抜きにすることができないの。

欧州評議会の目的が分かれば、CEFRが何のためのものか分かるから。

そうね、分かりやすいように箇条書きにしたわ。

どうぞ。

になるの。

そして、次が大事な話。

欧州評議会の目的ね。

どうぞ。

アイデンティティの認識を促進すること

…という感じ。

注目は欧州評議会の目的の3つ目。

共通の価値観を踏まえ、文化間の違いを越えたヨーロッパとしてのアイデンティティの認識を促進すること

他国の文化を理解し、価値を認識することを可能にするのは言語だけになるからね。

そのためにあるのがCEFR。

まだ繋がりが見えてきません。

うん、まだ繋がりが出てくるような話をしていないからね。

それについては次に話すわ。

欧州評議会が挑む問題解決とCEFR

欧州評議会が挑む問題解決

そうね、次になるわね。

こんな状態のヨーロッパでそこに住む人々が他国の文化を理解し価値を認識するにはどうすべきか。

まずヨーロッパの大きな特徴って、そこに暮らす人たちが使用する母語の多さにあるの。

もちろん、他の大陸でも珍しいことではないんだけどね。

だけども北米、南米アメリカ大陸ではそれぞれ半ば強制的に英語を使う、スペイン語を使うという歴史があったから異なる国々の間で文化と経験を共有する手立てはあったの。

しかし、ヨーロッパの言語的多様性は昔からあった。

もし、ヨーロッパ内の他の場所で起こっていることが「言葉が分からない」ことにより理解できないとなったら問題でしょ?

そう!

まさにエイコちゃんのように共通の自然言語もしくは人工言語を推進しようって考え方はあったの。

でもね、結果としてそれらは選ばれなかったの。

例えば英語が採用されたとするわね。

元々英語を使わない国の人たちの感情はどうなるかしら?

言語ってコミュニケーションのツールでもあるけど、アイデンティティにもなるの。

「あなたの国はポルトガル語を使っているようだけど、今後は公用語は英語です。ポルトガル語はなるべく使わないようにしてください。」

そんなことを言われたらどう思うかしら?

おそらくとっても嫌な気持ちになるんじゃない?

私の立場で考えると「日本語なるべく使わないでください」って言われたら

嫌な気持ちになります・・・。

そういうこと。

つまりは政治的感情を考慮したためになるわね。

そして、エスペラント語のような人工言語が採用されなかった理由。

それは国同士の文化伝達における障害が甚大だったから。

まぁ考えてもみて。

今、エイコちゃんの英語力、ここまで磨くのに結構年数かかったんじゃない?

そうでしょ?

新しい言語を覚えるのは大変。

習得には年単位かかることもあるからね。

習得コスト、認識齟齬から生じる損失を考えると人工言語も採用できなかった。

そういうことになるの。

そして、ヨーロッパにある諸言語。

これってヨーロッパの諸文化遺産の本質を成すことが早くから認識されていたの。

文化遺産と言語って切り離すことができないからね。

文化への接近を促すことを大切にする欧州評議会。

そんな欧州評議会が特定の言語を端に追いやること、それはできないんじゃないかしら。

…とまぁ、このような理由で欧州評議会は長い年月言語学習と言語教育に力を入れてきたというわけ。

共通の自然言語、人工言語を導入するのは難しい。

それならば、ヨーロッパに住む人々の言語学習を促して「他国の文化理解、価値認識」をできるようにしよう、そのためにできたのがCEFRってわけ。

解決策としてのCEFR

CEFRには次のような特徴があるの。

これらのおかげで言語学習はすっごくやりやすくなったの。

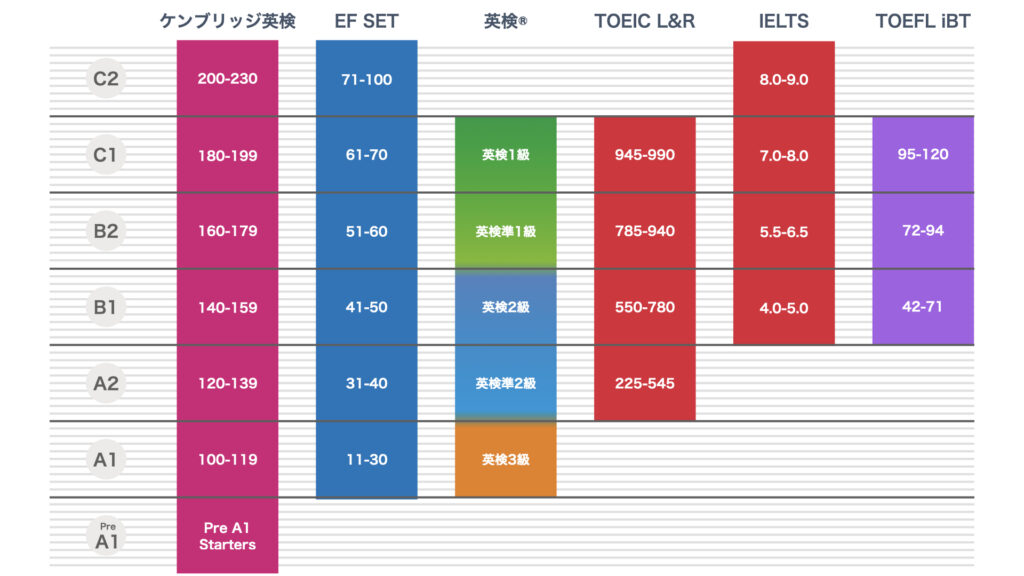

それじゃあエイコちゃん、次の表と図を見てもらおうかしら。

表はCEFR2001年度版における各レベルのおける記述子。

記述子っていうのは「このレベルにある人は○○できるっていう記述のこと」。

そして図はCEFRのレベルと各種英語試験の比較ね。

| レベル | 記述 |

|---|---|

| A1 | ・具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。 ・自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりできる。 ・もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。 |

| A2 | ・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 ・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。 ・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる |

| B1 | ・仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば主要点を理解できる。 ・その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。 ・身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡のある文を作ることができる。 ・経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。 |

| B2 | ・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑な文の主要な内容を理解できる。 ・お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 ・かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細な文を作ることができ、さまざまな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。 |

| C1 | ・いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文を理解することができ、含意を把握できる。 ・言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。 ・社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができる。 ・複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な文を作ることができる。 ・その際、文を構成する字句や接続表現、結束表現の用法をマスターしていることがうかがえる。 |

| C2 | ・聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。 ・いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構成できる。 ・自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる。 |

昔はこういったものがなかったから、次のような不便があったと考えられるわ。

- 学習者は自分が学んでいる言語がどれほどの水準に達しているか分かりにくい。

- 学習者は自身の語学能力を説明するために検定試験合格実績を説明したが、国によってはその話が通じないことがあった。

だけどCEFRのおかげでこれらの不便が解消されていっているわけ。

自然言語、人工言語の導入はしない。

それならば異なる国や地域の学習者の目標と到達基準を比較できるようにしてあげよう。

これが欧州評議会が決めた施策ってわけ。

もし、CEFRがなかったらどうなっていたかしらね?

例えばエイコちゃんが勉強を頑張っている英検®。

こんな感じになっていたかもしれないわね。

- 日本でしか通じない資格扱いのまま。

- TOEICスコア600以上の英語力を持つ社員を入社条件とする会社が、英検®準1級合格者の応募者を採用すべきかどうか採用担当者は迷う。TOEICと英検®の換算ができないから。

だよねー、こんな感じだと言語学習を頑張ろうって気になりにくいよね。

だから、欧州評議会がつくったCEFRは言語学習者の言語学習を頑張らせるきっかけになっていると思うわ。

CEFRのねらい

まずあらためてCEFRの正式名称について言わせていただくわね。

になるわ。

大事なのは「参照」(Reference)の箇所。

なぜなら、CEFR作成にいたるプロジェクト本来の狙いは「様々な検定資格の相互承認、および目標と目標達成基準についての意思疎通」を促すことだから。

CEFRの内容はあくまで参照として機能することを意図しているわけ。

そして、CEFRについて間違えて捉えられてほしくないこと。

それは、CEFRは記述であって、規範ではないってこと。

そうよ、CEFRの補遺版(COMPANION VOLUME)p26に次のような記載があるわ。

However, it is important to underline once again that the CEFR is a tool to facilitate educational reform projects, not a standardisation tool. Equally, there is no body monitoring or even coordinating its use. The CEFR itself states right at the very beginning:

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

(もう一度強調することが大事であることは、CEFRは教育改革プロジェクトを促進するためのツールであって、標準化のためのものでないということだ。それにも関わらず、CEFRの使用について誰も監視しないし調整したりしないのである。CEFRそのものはほんの始まりでしかないと述べている。)

…ということで、CEFRは過度に学習者や教育者に干渉したりしないし、独断的でないってこと。

学習や指導のきっかけを与えるためのものね。

CEFRの共通参照レベル

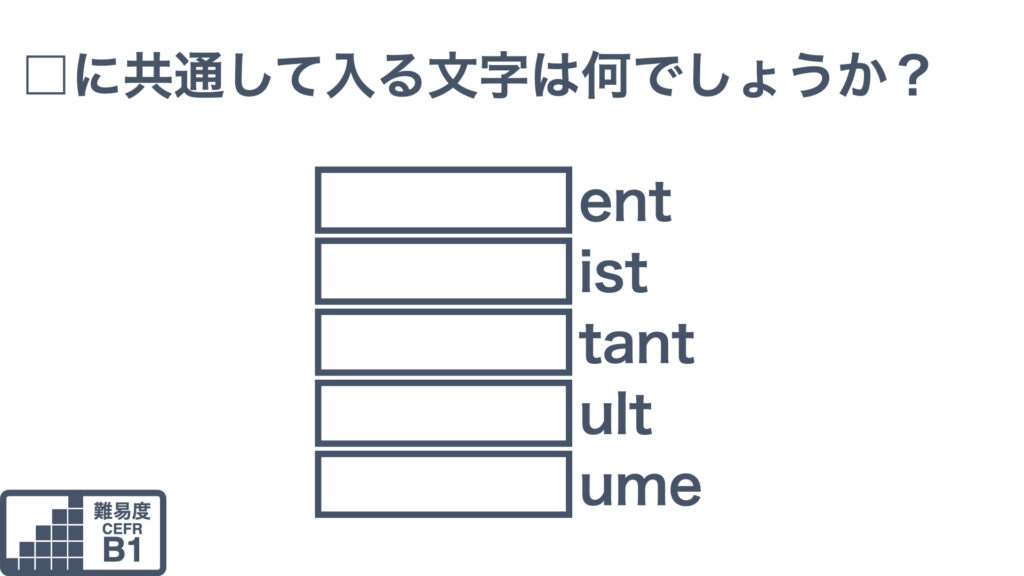

私がよく出題するクイズ。

これを見ると、難易度CEFR-○みたいに書かれているのを見るわよね。

これが共通参照レベルね。

基礎レベルから熟練レベルになるにつれて、

になっていくの。

そして、A1からC2までで言語使用者が「何ができるか」を大まかに記述したのが全体尺度になるわね。

さきほどちらっと登場したけど、もう一度登場させましょうか。

ではどうぞ。

| レベル | 記述 |

|---|---|

| A1 | ・具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。 ・自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりできる。 ・もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。 |

| A2 | ・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 ・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。 ・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる |

| B1 | ・仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば主要点を理解できる。 ・その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。 ・身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡のある文を作ることができる。 ・経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。 |

| B2 | ・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑な文の主要な内容を理解できる。 ・お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 ・かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細な文を作ることができ、さまざまな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。 |

| C1 | ・いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文を理解することができ、含意を把握できる。 ・言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。 ・社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができる。 ・複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な文を作ることができる。 ・その際、文を構成する字句や接続表現、結束表現の用法をマスターしていることがうかがえる。 |

| C2 | ・聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。 ・いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構成できる。 ・自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる。 |

基本的にはそれでいいと思うわ。

でもCEFRの新しい情報に着目した方がいいわね。

実を言うと、CEFRは2001年に出版(※)されて以降10数年使われてきたんだけど2018年にその補遺版が出版されたの(※ Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)。

その名もCEFR Companion Volume with New Descriptors。

この20年間で言語学習者を取り巻く環境、需要、色々と変わった。

だから欧州評議会は見直しをしたわけ。

ということで、CEFR補遺版は2001年度版と何が違うのが学んでおきましょう。

CEFR補遺版と改訂内容

2001年度版と大きく変わったところがあるから、把握しておきましょうね。

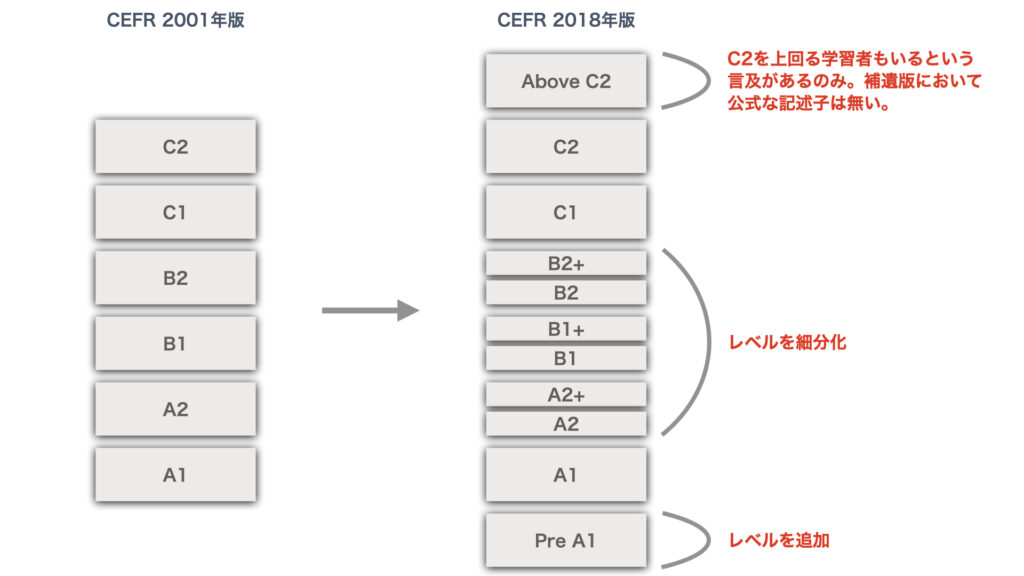

共通参照レベルが6段階から11段階レベルになった

共通参照レベルが6段階から11段階レベルになったこと。

どんなレベルになったかは図を見たほうが早いわね。

どうぞ。

新しいレベルもありますね!

さてこの図を踏まえてお話するわね。

まずPre-A1というレベルが追加されたわね。

これはA1を目指す言語初学者のレベル。

A1が英検®で言えば3級に相当すると言われているから、Pre-A1は英検®3級に満たないレベルと考えることができるわね。

そして、A2からB2のレベルそれぞれが無印レベルとプラスレベルに細分化されたわ。

細分化にいたった背景は次のとおりね。

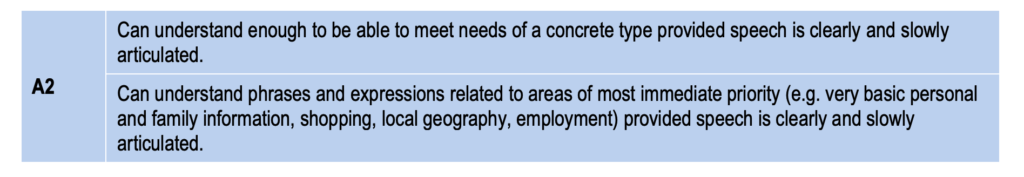

The CEFR stresses that the levels are reference levels and that in any given context, users may well want to subdivide them, illustrating ways in which this might be done in different contexts (CEFR Section 3.5). In the same section, the CEFR introduced the idea of the plus levels. In the illustrative descriptors a distinction is made between the ‘criterion levels’ (e.g. A2 or A2.1) and the ‘plus levels’ (e.g. A2+ or A2.2). The latter are distinguished from the former by a horizontal line, as in this example for overall listening comprehension.

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

(CEFRに書かれてあるレベルとは参照レベルでありユーザーはそれを細分化したいだろうというのはごもっともだと考えます。さて本セクションではプラスレベルというものを用意しました。

「標準レベル(A2もしくはA2.1)」

「プラスレベル(A2+もしくはA2.2)」がありますが、

後者は下図における記述表で水平線により区切っています。

これはリスニング・コンプリヘンション全般の尺度です。)

引用元 https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

Plus levels represent a very strong competence at a level that does not yet reach the minimum standard for the following criterion level. Generally, features of the level above are starting to appear. Descriptors from the ‘plus levels’ are not included in the three tables that introduce the CEFR levels (CEFR Tables 1, 2 & 3).

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

(プラスレベルは、次のレベルの最低限の基準を満たさないものの、属するレベルにおいては強い能力を示しているものです。(以下略))

A2、B1、B2。

同じレベルでも幅が広いから実情に合うように細分化したわけね。

例えば、B1レベルであってもTOEIC換算だと550-780の幅がある。

550と780って結構レベルが違う印象じゃない?

だから分割したってわけね。

ちなみにCEFRを日本の英語教育にマッチさせたCEFR-Jってものがあるんだけど、これもCEFRをもとに細分化しているわね。

興味があったら調べるといいわ。

そして、Above C2レベルについて補遺版では言及されるようになったわね。

補遺版のp35にこんな言及があるわ。

BACKGROUND TO THE CEFR LEVELS

The six-level scheme is labelled from upwards from A to C precisely because C2 is not the highest imaginable level for proficiency in an additional language. In fact, a scheme including a seventh level had been proposed by David Wilkins at an intergovernmental Symposium held in 1977 to discuss a possible European unit credit scheme. The CEFR Working Party adopted Wilkins’ first six levels because Wilkins’ seventh level is beyond the scope of mainstream educationCEFRレベルの背景について

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

6つのレベルの案は高くなるにつてAレベルからCレベルで正確に分類してある。

理由としてC2は第二言語の熟達度合いとして想像できる最も高いレベルでないからだ。実は7番目のレベルを含んだ案をDavid Wilkin氏が政府間シンポジウムで提案したからだ。CEFRはWilkin氏の提案を部分的に採用した。提案のうち最初の6レベルである。というのも7番目のレベルは教育の主流を遥かに超えるレベルであるからだ。

In the Swiss National Research Project that empirically confirmed the levels and developed the original CEFR illustrative descriptors, the existence of this seventh level was confirmed. There were user/learners studying interpretation and translation at the University of Lausanne who were clearly above C2. Indeed, simultaneous interpreters at European institutions and professional translators operate at a level well above C2. For instance, C2 is the third of five levels for literary translation recently produced in the PETRA project. In addition many plurilingual writers display Wilkins’ seventh level of ‘ambilingual proficiency’ without being bilingual from birth.

スイスの国際研究プロジェクトでは実験的にCEFRのレベルを確認し、記述子を開発し、7番目のレベルを確認した。そのユーザーもしくは学習者は通翻訳をローザンヌ大学で学び明らかにC2レベルを上回っていた。実はヨーロッパの機関に所属する同時通訳者、プロの翻訳家はC2レベルを遥かに上回る運用をしているのだ。例えば、C2レベルはPETRAプロジェクトにおいて5段階あるうちの3番目のレベル(逐語訳の技能において)である。さらに、多くの複数言語ライタはー生まれつきバイリンガルでなくWilkin氏が示す二重バイリンガル相当の熟達度を発揮している。

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

ただ、「C2を上回るレベルがあるね」という言及はあるけど、CEFRのレベル記述子に公式に組み込むこむことは現時点で無いみたい。

引用文にもあるとおり、教育の主流を遥かに上回るレベルだからじゃないかしら。

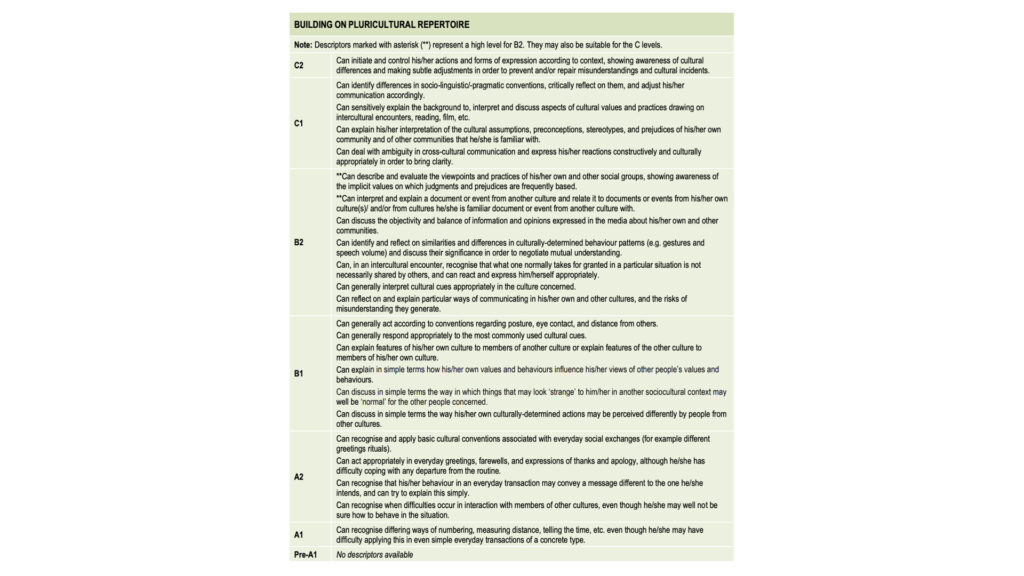

複言語主義・複文化主義の強調

複言語・複文化主義の強調。

CEFRでは複言語・複文化主義という背景があるんだけど、補遺版ではそれがより強調されうようになったわね。

これって何ですか?

まず複言語主義について説明するわね。

Jasone Cenoz氏、Durk Gorter氏の論文

”Towards a Plurilingual Approach in English Language Teaching: Softening the Boundaries Between Languages”によると次になるかしら。

「コミュニケーションを容易にするために複数言語の知識を駆使することができる能力」ね。

上記にある定義から具体例を考えましょうか。

エイコちゃんって日本語が母語で英語は中級者という認識で合っているかしら?

エイコちゃんが、新たにフランス語を学ぶとする。

英語とフランス語って実は同じロマンス諸語で似ている言語。

そして、英語の単語の中にはフランス語由来のものが多い。

この記事でも書いています!

英語の言語知識を活用して、フランス語習得を容易にする。

これが複言語主義になるわね。

気をつけてもらいたいのは多言語主義とは違うってこと。

複言語主義は自身が持っている複数の言語を有機的に繋げて問題解決を図ることに対し、

多言語主義はそれぞれの言語知識が独立している状態になるわね。

例えばエイコちゃんが英語圏の国に海外旅行する場合、英語だけを使い、日本語の知識はまったく使わないけどこのことを指すわね。

そして、複文化主義。

Çelik, Servet氏の論文”Plurilingualism, Pluriculturalism, and the CEFR: Are Turkey’s Foreign Language Objectives Reflected in Classroom Instruction?”によると、

「複文化主義は複言語主義がもたらした結果」になるわね。

言語学習を進めていくと、その言語にある背景知識や文化が分かっていくの。

例えば、日本語は雰囲気を伝えることに重点を置いた言語。

英語は客観的に事象を把握することに重点を置いた言語。

っていうことが英語学習を進めることによって分かってくると思う。

例えば「ヘビがにょろにょろと動いている」という日本語。

英語にすると、”This snake is slithering.”

「にょろにょろ」は雰囲気をまさにつたえる感じだけど、”slithering”は蛇が地面を滑るように進む客観的事実を示しているの。

こう考えると、英語は客観的に事象を把握することが望まれるんだなってことが分かり、以降のコミュニケーションがやりやすくなるでしょ。

これが複文化主義の一例。

さて、話を元に戻すけどCEFR補遺版では複言語主義、複文化主義に基づいたレベル毎の記述子が登場

こんな感じ。

複言語主義、複文化主義という考え無しでCEFRを考えることができないから覚えておいてね。

学習者に求められる技能の切り口が変わった

学習者に求められる技能の切り口が変わった。

これも大きな改訂内容ね。

学習者に求められる技能の切り口が変わったの。

さて、エイコちゃんに質問。

英語で4技能といえば何を指すかしら?

Reading

Writing

Speaking

の4つです!

正解!

でもねCEFR補遺版ではその切り口が変わったの。

コミュニケーションモードに基づく切り口になったの。

こんな感じ。

初めて聞きます!

そうね、こんな切り分け方を初めて聞いたって人は多いと思うわ。

それぞれを説明するわね。

そうなるわね。

特に補遺版で注目は「媒介」という切り口で記述子がすごく充実するようになったの。

ヨーロッパだけでなく、世界のあらゆる国で、異なる言語同士の人たちが一緒に仕事をする機会が増えたから反映されたんじゃないかって私は思うの。

今後の英語学習界隈にどういう影響があるか動向は見ておきたいわね。

さて、これから話すことは私の推論。

いままでの話を踏まえての私の予想だから、それは了承してね。

もしかすると今後の英語試験は新しい切り口の技能を反映させたものになるかもしれないわね。

「媒介」という切り口が充実したということは、今後の英語試験に「媒介」のレベルを計るものが登場するかもしれない。

例えば、プレゼン資料を話しながらで説明する技能を問う・・・みたいな。

うん、私もその気持だわ。

ということで、補遺版での変更点のお話はここまで。

まとめ

うん、否定はしないわ。

CEFRの補遺版。

英語でみっちりかかれた250ページ超の超大作、これをみっちり読み込んだから。

そして、CEFRが作られた背景や思想を理解するまで関連資料を読み漁り、ちょっと大変だったかな。

とにかくどうだったかなエイコちゃん。

CEFR補遺版の改訂内容をみて感じたことはあるかしら?

それは良かったわ。

CEFRは2016年度の英検®でも取り入れらた参照記述。

それほどCEFRの影響は大きいってことね。

CEFRの動向に注目して、言語学習の参考にしましょう!

それでは。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)