効率的に物事を習得したい。

英語学習者のみならず、誰もが思うことってありますよね。

うん、私もそうかな。

さて、そういった効率的に物事を習得する方法を検討する上で、「限界的練習」という言葉に遭遇するかもしれません。

そうよ、限界的練習。

まぁまぁ、この後ちゃんと話すから。

さて、この限界的練習は英語学習にどれほど有効か、エビデンスに基づいて検討していきたいと思います。

エビデンスって何って疑問を持たれた方は次の記事で紹介しているので参考にしてください。

この記事です!

それでは始めます、「限界的練習は英語学習にどれほど有効か検証しました!」です。

結論を知りたい方はここのリンクに飛んでくださいね。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

限界的練習とは何か?

1万時間練習すれば良いのか?

エイコちゃんは1万時間の法則は聞いたことがあるかしら?

うん、合っているわ。

1万時間の法則は2008年、ジャーナリストのマルコム・グラッドウェル氏が書いた書 Outliers: The Story of Successで有名になった法則になるわ。

その件なんだけど、「限界的練習」理論の提唱者エリクソン教授はPeakという書で「1万時間ルールはプロになるためのキーであるかもしれないが、単純化し過ぎている」と指摘したの。

言い換えると、プロになるために膨大な時間は必要、だけどそれだけでは不十分ってことになるわね。

次にエリクソン教授がどんな人が簡単にお話させていただくわね。

「限界的練習」理論・提唱者のエリクソン教授

まず、この「限界的練習」の提唱者はフロリダ州立大学心理学教授のアンダース・エリクソン教授。

30年以上にわたり、スポーツ、音楽、チェスなど、あらゆる分野における「超一流」たちのパフォーマンスを科学的に研究された方です。

そうだね。

そして、どの分野においても、トッププレーヤーは必ずある共通の練習法を採用していることを突き止め、それを「限界的練習」理論として発表。

エリクソン教授の一連の研究は、超一流になる方法を初めて明確に解き明かしたものとして世界中で多くの注目を集めました。

例えば「タイム」「ニューヨーク・タイムズ」等の紙誌に取り上げられたり。

そして、、プロスポーツ、教育、ビジネスでもその理論が取り入れられています。

限界的練習とは何か?

さて前置きが長くなりました、限界的練習について説明します。

限界的練習を英語でDeliberate practice(意図した/熟考した 練習)って言います。

この英訳が示すとおり、限界的練習は目標を達成するための練習に関して次の特徴があります。

・集中して行う

・フィードバックが不可欠

・居心地の良い領域(コンフォート・ゾーン)から飛び出すことが必要

そして、この特徴を踏まえた練習を膨大な時間行えば超一流になるというお話です。

エイコちゃんがイメージしやすいのは、英語のコーチングサービスになるかしら?

コーチングサービスって、具体的目標があり、集中して行い、フィードバックがあるでしょう?

そして、コンフォート・ゾーンって初耳かもしれないけど意味は居心地の良い領域。

居心地の良い領域を飛び出すってことだから、ぎりぎりクリアできるかどうかの課題をこなしていく感じ。

これらを続けていくことで目標達成に近づいていくわけ。

限界的練習についての詳細

限界的練習で成長すると人間には何か起きている?・ホメオスタシス

まず前提となるのがホメオスタシスの話。

人間の身体は安定した状態を好み、体温、血圧、心拍数、血糖値、phバランス、体重などを一定に保とうとします。

これをホメオスタシスと言います。

分かりやすい例だと、暑い場所で人間が汗をかき寒い場所で人間が震えるのは体温を36℃の一定に保とうとするホメオスタシスのシステムが働いているためです。

限界的練習ではこのホメオスタシスを利用しています。

限界的練習ではコンフォート・ゾーンを抜け出した負荷が高い練習をするのでホメオスタシスが保てなくなります。

この特性を利用するのです。

例えばランニングで考えると、非常に負荷が高い運動をすると足の筋肉に酸素を供給する毛細血管の酸素レベルの低下が発生します。

このようにホメオスタシスが保てなくなると、身体は足の筋細胞への酸素供給を増やすために新たに毛細血管を増やします。

新たに毛細血管を増やしたことにより、新たなコンフォートゾーンを作り負荷に対応できるようになるのです。

このランニングの一例のように、コンフォート・ゾーンを抜け出した練習をすることはこのようなことが人間に起こっているのです。

残念だけど負荷が高すぎるのは効率が悪いわね。

例えば1kmを5分で走る人に4分50秒で走る練習は限界的練習になるかもしれないけど、3分で走る練習をしたら身体を痛めるでしょう?

また、英語を習いたての学習者に英検®1級の問題を解こうとしても身につかないでしょう?

そんな感じ。

限界的練習で成長すると人間には何か起きている?・心的イメージについて

心的イメージは限界的練習をする上でキーとなる概念です。

なので、ここできっちり説明しますね。

限界的練習を続けると心的イメージが形成されます。

チェスの名人もプロバイオリニストも高度な心的イメージで圧倒的な結果を出しています。

エリクソン教授が示す心的イメージの定義ですが

「脳が今考えているモノ、概念、一連の情報など具体的あるいは抽象的な対象に対応する心的構造」になります。

確かにそうなるわね、だから例を出すわ。

擬似的に心的イメージが無い場合、ある場合を体験させるわね。

エイコちゃん次の文章を読んで「何の話」か想像してもらえるかしら?

読者の方も次の文章が「何の話」か、1分間ほど考えてみてください。

新聞の方が雑誌よりいい。街中より海岸の方が場所としていい。最初は歩くより走る方がいい。何度もトライしなくてはならないだろう。ちょっとしたコツがいるが、つかむのは易しい。小さな子どもでも楽しめる。一度成功すると面倒は少ない。鳥が近づきすぎることはめったにない。ただ、雨はすぐしみ込む。多すぎる人がこれをいっせいにやると面倒がおきうる。ひとつについてかなりのスペースがいる。面倒がなければ、のどかなものである。石はアンカーがわりに使える。ゆるんでものがとれたりすると、それで終わりである。

「わかったつもり 読解力がつかない本当の原因」/西林克彦 p45より引用

そうなるよね、これ心的イメージが無い状態をエイコちゃんが擬似体験している状態になるの。

でもね種明かしをするとすーっと頭に入ってくるわよ。

この話、実はね「凧揚げの話」なの。

これを踏まえて再度、文章を読んでみて。

新聞の方が雑誌よりいい。街中より海岸の方が場所としていい。最初は歩くより走る方がいい。何度もトライしなくてはならないだろう。ちょっとしたコツがいるが、つかむのは易しい。小さな子どもでも楽しめる。一度成功すると面倒は少ない。鳥が近づきすぎることはめったにない。ただ、雨はすぐしみ込む。多すぎる人がこれをいっせいにやると面倒がおきうる。ひとつについてかなりのスペースがいる。面倒がなければ、のどかなものである。石はアンカーがわりに使える。ゆるんでものがとれたりすると、それで終わりである。

「わかったつもり 読解力がつかない本当の原因」/西林克彦 p45より引用

そうだよね。

エイコちゃん、は「凧揚げ」がある文化や環境に身を置いたから「凧揚げ」がどんなものか分かっていると思う。

分かってくると「凧揚げ」の情報が統合されて「凧揚げ」という言葉が一つのまとまった概念を示すようになるの。

そうなると「凧揚げ」という言葉を聞いたとき、記憶を探って凧揚げに関する細々とした特徴を集めてこなくとも、すべての情報に瞬時にアクセスできるの。

だからすーっと頭に入ってきたの。

心的イメージは「脳が今考えているモノ、概念、一連の情報など具体的あるいは抽象的な対象に対応する心的構造」、何となく理解していただけたかしら?

対象とする活動がなんであれ限界的練習の大部分はその活動に役立つ有効な心的イメージを作り上げ、洗練していくの。

英語学習でいえば、習い始めのときは文法も語彙も少なく有効でない心的イメージだけど、たくさん勉強するとその心的イメージはどんどん洗練されていく。

昔は難しく感じた問題集も、力が付いてから解くとすーっと解けるでしょう。

そんな感じ。

限界的練習への反証

エリクソン教授の主張は「超一流になるのは才能か努力か?」で確認できます。

冒頭で登場したこの本です!

本書では多くの例示で限界的練習の有効性を示していました。

私も一読しましたが、主張の筋は通っていているように思えました。

ただ、本の主張をそのまま鵜呑みにするのはよくないと思い、反証する関連書籍や論文を探しました。

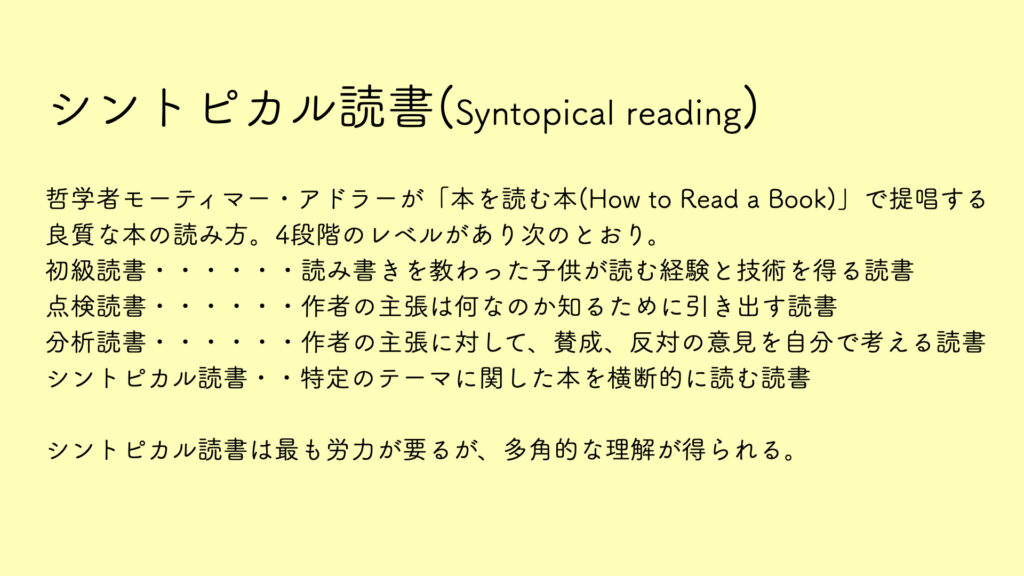

いわゆるシントピカル読書というものです。

そして、探した結果、プリンストン大学の研究でメタ解析で限界的練習に反証する論文が見つかりました。

リンクはこちらになるので、貼っておきますね(英語で書かれています)。

https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/07/Macnamara-et-al.-2014.pdf

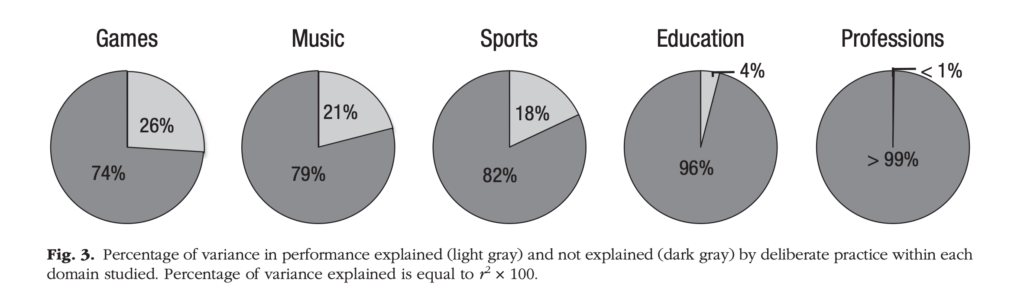

このメタ解析、オンラインで公開されておりエリクソン教授の限界的練習について言及している88の論文を対象としています。

なおメタ解析が何なのかは、この記事で取り上げていますので気になる方は参照してくださいね。

この記事です!

88の論文の被験者は11,135人、音楽、ゲーム、スポーツ、専門職、教育という分野で限界的練習がパフォーマンスの個人差をどれほど説明できるのかが次の図です。

最も割合が高いゲームが26%、次いで音楽が21%、もっとも低い専門職は1%未満という結果になりました。

限界的練習で説明できない部分は先天的な要素かもしれませんし、それではない他の要素かもしれません。

そうかもしれないわね。

ちなみに論文のアブストラクトでは次のように結論づけているわ。

We conclude that deliberate practice is important, but not as important as has been argued.

引用元: Brooke N. Macnamara, David Z. Hambrick, and Frederick L. Oswald(2014) “Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis”

(限界的練習は重要であるが、エリクソン教授が主張するほど重要ではない)

ということで、個人の能力差は限界的練習で十分説明できるのかといえば、疑問が残る結果になったのではないでしょうか?

1-26%というこの結果、あなたはどう捉えますか?

限界的練習は英語学習にどれほど有効?

前述のプリンストン大学のメタ解析により、限界的練習は重要であるが、エリクソン教授が主張するほど重要ではないということが分かったかと思います。

これを踏まえると、限界的練習が英語学習にどれほど有効かは程度問題で捉えるとよいのかなと思います。

つまりは、エリクソン教授が主張するように限界的練習で誰もがプロレベルになると信じるのは危ない考え方かもしれませんし、限界的練習は関係ない、才能がすべてだと考えるのも危ないかもしれません。

一定の効果があるので、自分自身の状況を踏まえて取り入れてみるという考え方が健全かもしれません。

なお本ブログでは投資対効果が高い英語コーチングスクールを2校紹介しています。

英語コーチングスクールはまさに限界的練習を体現した場所ですよね。

気になる方は検討してみてくださいね。

この記事です!

まとめ

限界的練習は一定の効果がある、ただしエリクソン教授が主張するほどの効果ではないという結論になりましたね。

ということで、この記事の内容を心の片隅に置いて勉強方法をどうするか検討してみてもいいかもしれません。

エイコちゃんどうだったかしら?

限界的練習は何か活用できそうなことあるかしら?

ありがとう。

限界的練習をどれほど信頼するかはあなた次第なので、独自の勉強法を編みだすのもよし、思い切って信頼して英語コーチングを受けてみるもよし、そうなるかと思います。

さて、本ブログでは英語の学習法を科学的目線で探っていきます。

その探った結果を惜しみなく記事にしていこうと思います。

もしこれら記事がみなさまのお役に立てたのなら幸いです。

それでは。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)