英語学習に限らず資格勉強や受験勉強において、

「どう勉強すれば合格するための力がつくだろう?」

「どう勉強すれば点数取れるようになるだろう?」

と考える方は多いと思います。

その要望に応えるためにまずは「効果が低い勉強法とは何か?」について科学的事実に基づいたお話をしたいと思います。

効果が高い勉強法ではないんですか?

そうよ。

「効果が低い勉強法」で合っている。

理由は次のセクションで述べさせていただくわ。

ただ、「効果が高い勉強法」については別記事で触れるので心配しないでね。

それでは始めます「科学的に結論付けられた効果が低い勉強法とは?」です。

結論にジャンプしたい人は、ここからお願いします。

科学的に結論付けられた効果が低い勉強法

「効果が高い」でなく「効果が低い」を最初に学ぶ理由

その前にエイコちゃん、「人生は、運よりも実力よりも『勘違いさせる力』で決まっている」って本はご存知かしら?

一時期話題になっていましたよねー!

そんな、物事の本質を鋭い視点で突くこの本の著者・ふろむださん。

ふろむださんの言葉に次のものがあるわ。

なぜ、成功パターンには再現性がないのに、失敗パターンには再現性があるのか?

— ふろむだ (@fromdusktildawn) August 21, 2021

成功パターンは鎖。その1ピースでも切れると失敗。全ての構成ピースの再現は困難。

失敗パターンは鎖の1ピース。それは多くの成功パターンに共通。そのピースが欠けたために失敗するパターンは多いので再現しやすい。 pic.twitter.com/2jI5tHkceA

ふろむださんの主張のとおり、成功パターンは再現性がなく、失敗パターンには再現性がある。

私もそう思うわ。

よく巷の書店に平積みされている「私はこの方法で成功した」という成功啓発本って、つくづく「再現性に欠けているなー」って思うの。

だから、成功パターンを知っていても成功は難しいかもしれない。

しかし失敗パターンを知ってしまえば、その失敗を回避することは難しくない。

そう思わないかな?

だから読者の方々やエイコちゃんには先に失敗パターン(今回は効果が低い勉強法)を知ってもらいたいの。

さて今回、科学的事実に基づいた効果が低い勉強法を学ぶにあたり用いる論文は次になります。

ケント州立大学の論文です。

この論文は400近くの過去の科学論文を分析して、どの勉強が効果が高いかを考察したものになります。

全部英語ですが、CEFR-B2レベルくらいの英語読解力があればいけると思います。

参考文献リンク

CEFRについての解説記事はこちら!

まあ分かりやすく解説するからね。

さてこの論文の信憑性ですがメタ解析に相当すると思われるので科学論文の中では最も信頼性が高いと思います。

メタ解析が何なのかを知りたい方は次の記事を参考にしてください。

この記事です!

それでは論文の中身について触れていきます。

論文概要

本論では、どのような検証をしたのか述べさせていただきます。

まず、効果の検証となる勉強法は次の10個です。

| 勉強法 | 説明 |

|---|---|

| 精緻化の質問(Elaborative interrogation) | その新しく学ぶ対象について、それが正しい理由を説明する。 例:なぜ葉っぱは冬になると木から落ちるのかを説明する。 |

| 自己説明(Self-explanation) | その新しく学ぶ対象について、既存の知識とどう関係があるのか説明する。または、解いた問題についてその解くに至る過程を説明する。 例:御成敗式目は武士や庶民に適合した法律であり、貴族のための法律である大宝律令とは対をなす。 例:四角形/五角形の内角の和を求めるにあたり、三角形の内角の和は180°という知識を使う。 |

| 要約(Summarization) | その新しく学ぶ対象について、要約を書く。 |

| ハイライティング(Highlighting) | 読む教材に関して重要な箇所にマークを付ける。 例:教科書の重要な箇所に蛍光ペンやアンダーラインで印をつける。 |

| 語呂合わせ(The keyword mnemonic) | イメージや言葉で語呂合わせをする。 例:鎌倉幕府の成立年を「1185(いい箱)つくろう鎌倉幕府」で覚える。 |

| イメージを描く(Imagery use for text learning) | 「読む」もしくは「聞く」対象について心でイメージを描く。 |

| 再読(Rereading) | 一度読んだテキスト教材を再度勉強する。 |

| 練習テスト(Practice testing) | その学ぶ対象について、自己テストや模擬試験を行う。 |

| 分散練習(Distributed practice) | 学習活動を分散させたスケジュールで行う。 例:100個の英単語を覚えるにあたり、新しく覚えた単語も毎日目に触れるのではなく、2-3日間隔を空けて覚えようとする。 |

| インターリーブ練習(Interleaved practice) | 一回の学習で異なる種類の教材を混ぜて学習する。 例:90分の学習で、30分は英単語暗記、30分は古文暗記、30分は数学の公式暗記をする。 |

アンダーラインとか私やっていました♪

そうね、私も昔はやっていたわね。

まだ、結論には早いけどね。

さて次に評価項目。

次表の項目について有効性の十分な証拠があるかを見ているわね。

| 評価項目 | 説明 |

|---|---|

| 学習者(Learners) | 学習者の属性は色々あるが、それらが検証できているか。 例として、年齢、先行する学習領域の知識の程度、ワーキングメモリーの程度、言語能力、興味・関心、流動的知性、動機、先行する達成経験の有無、自己効力感 |

| 学習教材(Materials) | 学習教材は色々あるが、それらが検証できているか。 例として、語彙、翻訳語、講義内容、科学的定義、説明図、解説、数学的概念、地図、図式 |

| 基準タスク(Criterion tasks) | 学習者を評価する方法は色々あるが、それらが検証できているか。 例として、順に思い出す力、自由に思い出す力、認識力、問題解決力、論述展開力、エッセイライティング力、ポートフォリオ生成力、達成テスト、クラスルームクイズ |

| 実施課題(Issues for implementation) | 学習者が実施しやすいかどうか。コーチ役が必要か学習者の能力が必要か問われるものがある。 |

| 教育的文脈に適合するか(Educational contexts) | 教育の場面で活用できるか。 |

さて、この2つの表をかけ合わせた検証結果、次のセクションで発表しますね。

効果が低い勉強法

次の表になります。

赤い色のセルが効果が低い勉強法です。

なお、表の中に、P、N、Q、Iという記号が入っていますが意味は次のとおりです。

N…Negative、概してその勉強法が非効率であることが証明された。

Q…Qualified、一定条件で効果が証明されているが、他の条件では証明されていない。

I…Insufficient、効果を認めるにはエビデンスが不十分である。

結果は「要約」「ハイライティング」「語呂合わせ」「イメージを描く」「再読」は勉強の効果が低いってことになります。

それでは駄目だった理由を次で述べます。

なお効果が高い方法が気になってしまうと思いますがそれは別記事にしますのでご留意ください。

まずは効果が低い勉強を避けて、結果を出していきましょう。

要約

まずは要約について。

要約は対象とする学習分野についてある程度の技量を有している人向けの方法になります。

論文には次のように結論付けられていました。

It can be an effective learning strategy for learners who are already skilled at summarizing; however, many learners (including children, high school students, and even some undergraduates) will require extensive training, which makes this strategy less feasible.

引用元: “Improving Students’ Learning WithEffective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology” p18

(すでに技量を有している学習者にとって要約は効果的な学習法かもしれない。しかし多くの学習者は技量を伸ばす必要があり、要約は実行可能性に乏しい。)

皮肉にも知識が不十分で勉強しなければならない人ほど、要約が機能しないことになります。

アンダーライン

次にアンダーライン。

教科書や参考者にそんな書き込みをしていたって人、凄く多いでしょう。

残念ながら本論では酷評されていますね。

こんな感じです。

we rate highlighting and underlining as having low utility. In most situations that have been examined and with most participants, highlighting does little to boost performance.

引用元: “Improving Students’ Learning WithEffective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology” p21

(ハイライティングやアンダーラインは有用性が低いと評価します。多くの状況、ほとんどの参加者においてパフォーマンスを向上させることはありませんでした。)

後知恵にはなっちゃうけど、今思い起こせば、蛍光マーカーで必死に教科書を塗っていたけど効果なかったなーって思うわ。

むしろマーカー塗った箇所しか覚えようとしなくなるから、全体的な知識を問われる問題になると手も足も出なくなったなーって。

うん、だからね、この「べからず」を覚えてまずは非効率な勉強を避けましょうね。

語呂合わせ

語呂合わせ、これも効果が低い勉強法であることが分かりました。

うん理由は次になるわ。

We cannot recommend that the keyword mnemonic be widely adopted. It does show promise for keyword-friendly materials, but it is not highly efficient (in terms of time needed for training and keyword generation), and it may not produce durable learning.

引用元: “Improving Students’ Learning WithEffective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology” p24

(語呂合わせを色々な勉強に適用することはお勧めできません。語呂合わせと相性が良い教材もありますが、高い効果があるわけでなく持続的な学習効果が得られないかもしれません。)

短期的に覚えるにはいいけど、やはり長期的に覚える必要がある強化には向かないと思うわ。

イメージを描く

イメージを描く、これも効果が低い勉強法です。

効果が低いとはいっても、エビデンスが不十分という意味での効果の低さ。

本論では次のように言っていました。

Imagery can improve students’ learning of text materials, and the promising work by Leutner et al. (2009) speaks to the potential utility of imagery use for text learning. Imagery production is also more broadly applicable than the keyword mnemonic. Nevertheless, the benefits of imagery are largely constrained to imagery-friendly materials and to tests of memory,

引用元: “Improving Students’ Learning WithEffective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology” p26

(イメージはテキスト教材学習をより良くすることができます。Leutnerら(2009)による有望な研究はイメージすることによる潜在的有用性を語っています。イメージは語呂合わせよりは広く適用できます。しかし、イメージに相性が良い教材が必要であったり、記憶力テスト以外で使いにくいとの制限があります。)

最近の受験勉強は単発知識を問うのではなく統合的な知識や問題解決能力を問うものが多くなっている印象。

一問一答には向いているかもだけど、汎用性はあるのかなーって思うわ。

再読

再読も効果が低い勉強法です。

とは言っても、言葉通り効果が低いというわけでなく効果が証明されていない領域があるという感じです。

本論から引用すると次になります。

we rate rereading as having low utility. Although benefits from rereading have been shown across a relatively wide range of text materials, the generality of rereading effects across the other categories of variables in Table 2 has not been well established. Almost no research on rereading has involved learners younger than college-age students,

引用元: “Improving Students’ Learning WithEffective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology” p29

(再読については効用が低いと評価します。教材に関しては幅広く有効性が証明されていますが、他の項目(学習者等)に関しては有効性の証明が不十分です。とりわけ大学生以下の学習者を対象とした研究がほとんどありません。)

効果が低い勉強法まとめ

さきほど挙げたとおり「要約」「ハイライティング」「語呂合わせ」「イメージを描く」「再読」が効果が低いということが分かりました。

ただ、どういった意味で効果が低いという結論が出ているかは表にある記号(P、N、Q、I)を踏まえて理解してくださいね。

もっと詳しく知りたい方は、論文を直接読んで見るのもよいでしょう。

参考文献リンク

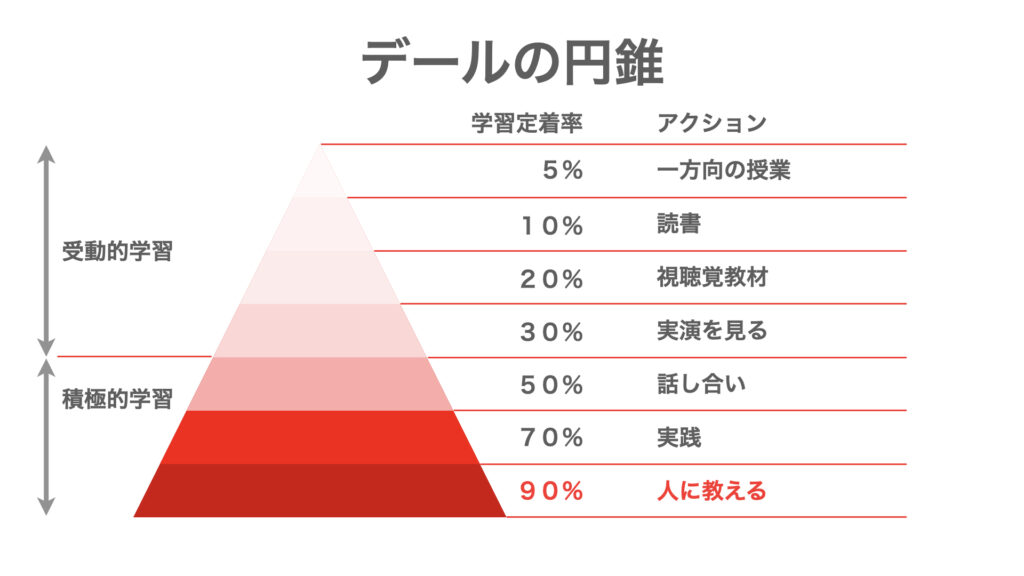

そして、私見にはなりますが効果が低い勉強法の共通点は次の図を見れば分かるのではないかと思います。

デールの円錐です。

効果が低い勉強法はいずれも受動的に学習している度合いが高い。

そう考えると、どういった勉強法は実践すべき/すべきでないは分かると思います。

これらを理解した上で、効果が低い勉強をしないように心がけてくださいね。

効果が高い勉強法

とはいっても本記事の主題は「効果が低い勉強法」なので、効率的な勉強法一覧とリンクを紹介するにとどめておきますね。

効果が高い勉強法の一覧です。

黄色いセルの勉強法が「中程度」「高い」効果がある勉強法です。

「練習テスト」に関する記事はこちら!

まとめ

これらの「べからず」、覚えて効果が低い勉強法から脱しましょう。

英語学習に関しては、この中ではハイライティングとかうっかり使ってしまいそうね。

英語の文法書で大事そうな箇所にマーカーしたりとかね。

さて、いかがだったでしょうか?

本ブログでは再現性/信頼性が高い科学的根拠に基づいた英語学習法の情報を発信していきます。

これらの記事があなたの英語学習に役立てば幸いです。

それでは。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)