今回も引き続き英語で論理的に話すための知識についてお話します。

前回までの記事はこちらです!

今回はどんな話ですか?

今回はトゥールミンメソッド。

トゥールミンメソッドは論理的に物事を考える上でとっても役に立つと思うわよ。

そうかもしれないわね。

トゥールミンメソッドはディベートの世界では有名なんだけど、その世界に関わらないと知ることは難しいと思うわ。

だけどね、これから社会に出ていく上でこの知識があると大変心強いと思うわ。

だから一緒に学んでいきましょうね。

…ということで「英語で論理的に話すための知識その3【トゥールミンメソッドとは?】」と題してお話を始めます。

今回の記事は次を参考にしています。

トゥールミンメソッド説明前の前提知識・ディベート思考の必要性

そうよ。

ディベートの知識ってこれからの時代を生き抜くために必要だと思うの。

その理由をイギリスの社会学者アンソニー・ギデンズ、彼の著書「近代とはいかなる時代か? ─モダニティの帰結」の考えに従って話を進めるわね。

本のタイトルにある「近代」なんだけど、「近代」が何を指すかは人それぞれ。

だけど今回の記事で近代は「第二次大戦後、太平洋戦争後以降の時代」として使うわね。

その理由はギデンズの主張が理解しやすいと思うから。

さて話を始めるわ。

近代より前の時代、さらに言うなら中世より前の時代、人は限られた範囲の空間で生活していました。

- Aという地方に暮らす人は、A地方の時間に従って(例えば地方の公共場所にある日時計)生活をする。

- Bという地方に暮らす人は、B地方の時間に従って(例えば地方の公共場所にある水時計)生活をする。

その地方という「空間」、そしてそこの「時間」、これらが結びついていたわけ。

A地方には時間Ta、B地方には時間Tbがあったわけね。

だけど、時間Taと時間Tbは換算か難しい状態、ばらばらで時間が存在していたわけ。

これが中世以前。

そして、中世になり機械式時計誕生後、時間は共通化された。

A地方が9時なら、B地方は7時、という風に換算ができるようになったの。

これにより地方の「空間」と「時間」は分離したわけね。

そして近代。

近代では輸送技術、通信技術が発達。

これにより遠く離れた者同士が意思疎通、相互行為が容易になったわけ。

いわゆるグローバル化っていうものね。

中世では地方の「空間」と「時間」が分離したけど、

近代では地方の「慣習・規範・価値観」と「人間」が分離したわけ。

地方の「慣習・規範・価値観」に縛られていた人が、グローバル化により別の地方の「慣習・規範・価値観」を知ることになるからね。

- 自分の地方の価値観って絶対的な正義ではなかったんだな

- あの地方の価値観は初耳だ

- 慣習・規範・価値観は一つではないんだな

という感じで、かつて人が拠り所としていた地方の価値観は絶対のものでなくなり、人は自分で自分の「慣習・規範・価値観」を求める時代になったの。

それを、日々アップデートしていく感じになるの。

これをギデンズは再帰性と呼び、近代の特徴としたわ。

こんな時代だから、自分で自分のことは決めていかないとならない。

だけどもし

- 地方の慣習にただただ従っていた

- 上から言われたことにただただ従っていた

人だと困っちゃうんじゃないかな。

私も人のことは言えませんが・・・

世の中に絶対の正義はないならば、自分でどうすべきかは自分で考えるしかない。

そんなとき味方になってくれるのがディベート思考ね。

ちょっと図にしてみたわ。

でも、どうしたのエイコちゃん?

普通の私ができるかどうか自信がないです・・・

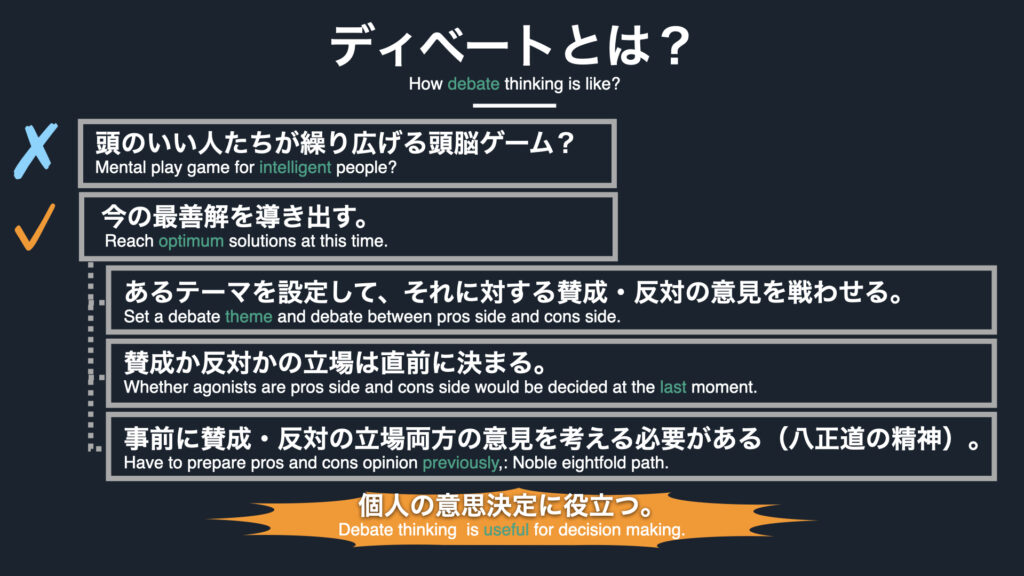

そうね、競技としてのディベートを見るとそんな雰囲気を感じちゃうわね。

だけどね、ディベートはともかくディベートで使われる思考はこれからの時代を生き抜いていく上でも大事だと思うわ。

なぜなら、絶対的な正解がない世の中で今の最善解を導くことができるから。

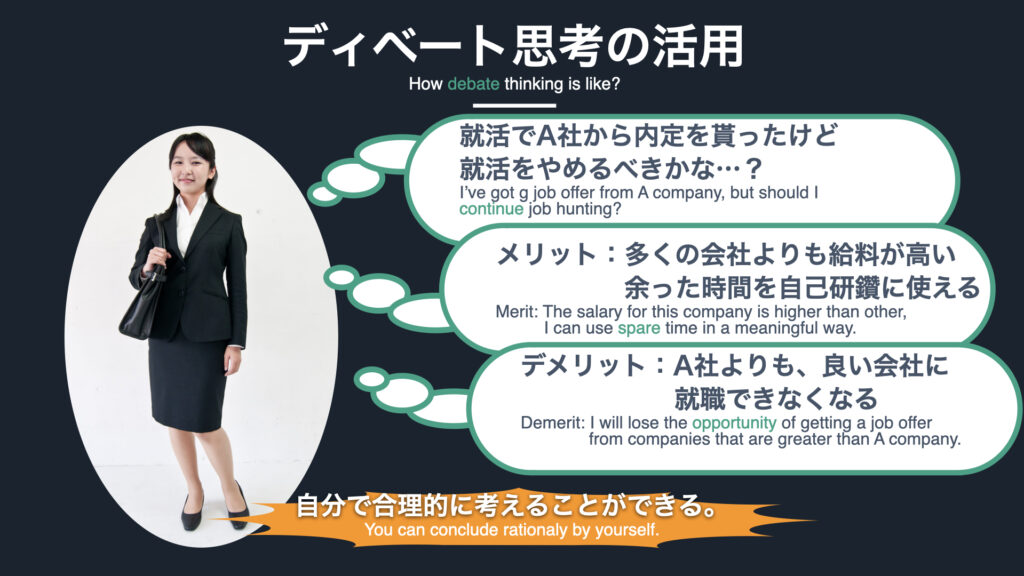

そして、最善解を導くことができることは個人の意思決定に役に立つの。

次の図を見てもらえるかしら。

うん、そう思うわ。

意思決定。

- 今日の晩ごはんはカレーライスにするか否か という軽いものから

- RFP、X社を採用するか否か といった重いものまで

いろいろあると思う。

でも軽い重い問わず役に立つと思うの。

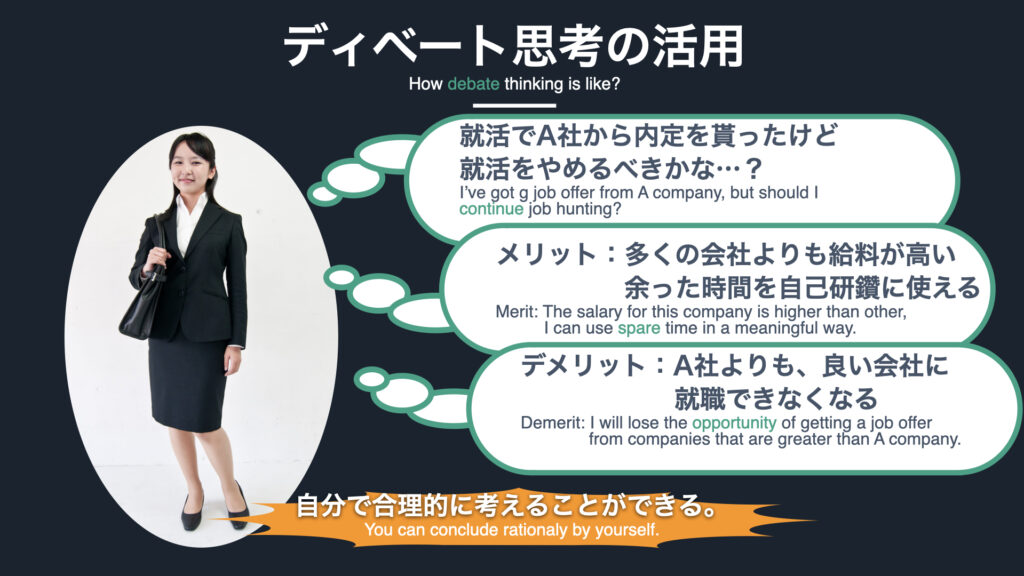

たとえばエイコちゃんなら将来就活が待っているわよね。

ちょっと気が重くなりますが・・・

もしディベート思考があれば次図のように活用できるの。

こんな感じで自分に関する決め事も自分で合理的に考えることができるの。

こんな凄いディベート思考、エイコちゃん知りたいでしょ?

教えてください!

分かったわ。

それじゃあディベートのルールから始めましょうか。

トゥールミンメソッド説明前の前提知識・ディベートのルール

ディベートの基本的ルール

ルール1 特定の議題についてディベートする

例えば「死刑制度を廃止すべきか否か」っていう議題でディベートをしたら、その議題から外れないようにしないとダメ。

ディベートしていていつの間にか「裁判員制度を廃止すべきか否か」みたいになったらダメってことね。

ルール2 賛成側と反対側に分かれる

そうね、ディベートを知らない人でもそういうイメージを持つと思うわ。

だけどね、賛成の立場になるか反対の立場になるかはディベートの直前に決まるってことは多くの人が知らないのじゃないかしら。

くじ引きとかじゃんけんとかで土壇場で決まるわね。

そうよ。

これがディベート思考の一番大事なところかもしれないわね。

直前に決まるってことは、個人的な意見や好みや価値観がどうであれ、賛成・反対、両者の立場に立った主張を事前に準備しなければならなくなる。

例えば「死刑制度を廃止すべきか?」で反対の立場であっても、くじ引きやじゃんけんの結果で賛成側になったらその主張をしなければならない。

これが何をもたらすかエイコちゃん分かるかしら?

賛成の立場も反対の立場もバランスよく理解できるんじゃないかと思います。

Good!エイコちゃん。

人には確証バイアスがあるの。

確証バイアスとは認知心理学用語。

意味は自分が信じていることに対して都合の良い情報ばかりを集め、都合の悪い情報を無視する人間心理のこと。

参加者が賛成の立場も反対の立場もバランス良く知っておけば良い議論ができると思うわ。

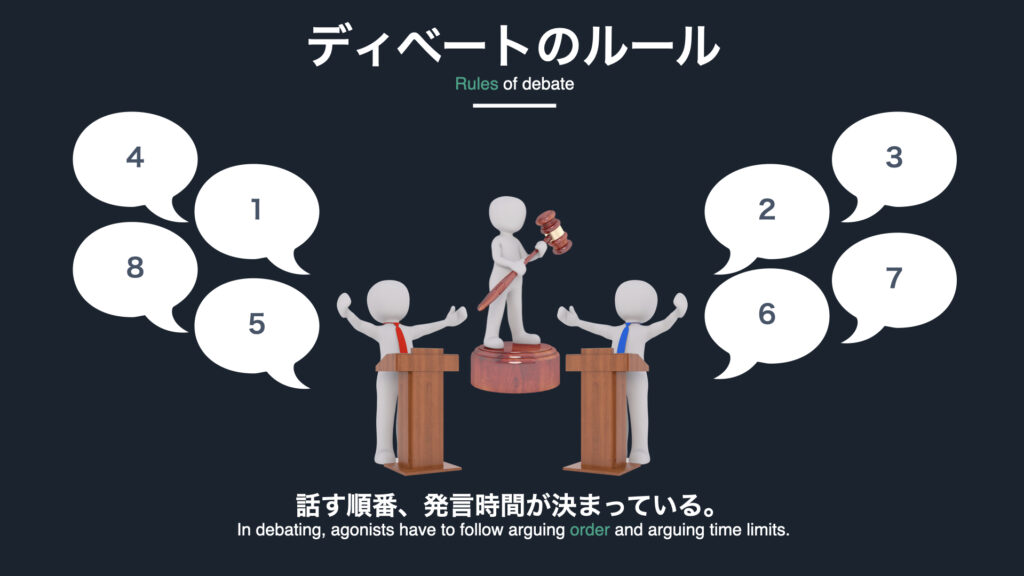

ルール3 話す順番、発言時間が決まっている

自明だけど大事なことね。

参加者が好き勝手に話し続けたら収拾がつかなくなるからね。

ルール4 第三者を説得する

ディベートに対するイメージで「相手を論破する」っていうものがありそうだけど、これは誤解になるわね。

大事なのは見ている第三者を説得すること。

ディベートでは第三者として審判がいるので彼らがどう判断するかがポイントになるわね。

審判は両者の主張を比較して勝敗の判断を行うわ。

さて以上がディベートの基本ルール。

次にディベートで目指すべきこと、テーマの決め方についてお話するわ。

ディベートで目指すべきこと、テーマの決め方

ディベートでこうなったらダメパターンっていうのがあるんだけど、エイコちゃんどういうのがあると思う?

あらっ、すごいわね当たり!

そうなのよ、ディベートで目指すべきは「必ず結論を出す」っていうこと。

図にすると次のとおりね。

テレビの討論番組って色々あるけど中には見ていて「ひどいなー」って思えるものがあるの。

参加者が言いたい放題で何にも結論が出ないってやつ。

それはディベートでは避けたいわね。

のことですねっ!

ともかくディベートでは結論を出すこと。

さて、次にディベートにおけるテーマの決め方。

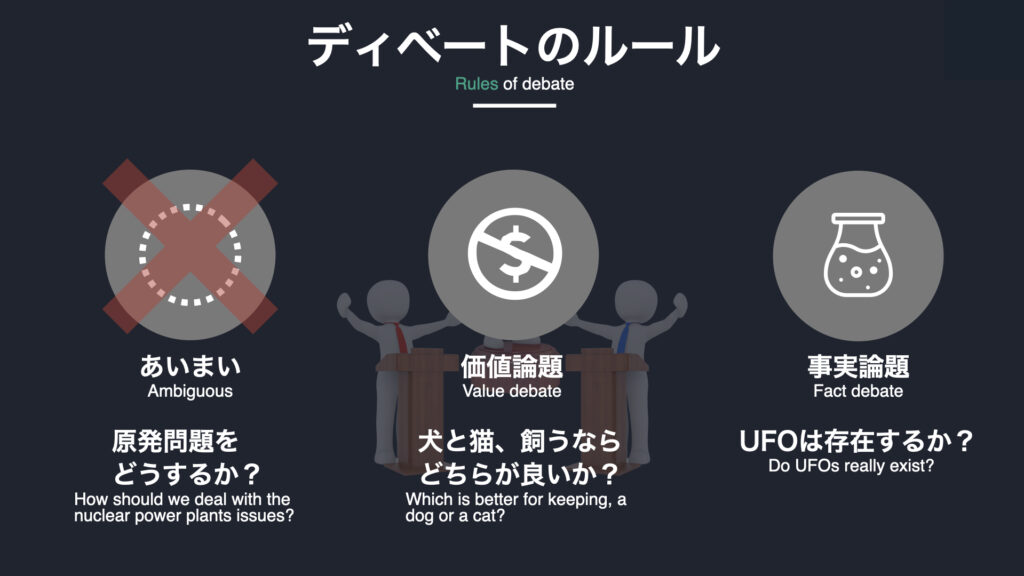

まず、

- あいまい

- 価値論題

- 事実論題

は望ましくないテーマね、下図のとおり。

「あいまい」についてなんだけど、漠然とし過ぎていて議論しようがないわね。

「価値論題」についてはその人の価値観に収束するからディベートにはおすすめできないわね。

「事実論題」について、膨大なデータや資料そして専門知識が必要となるからこれもディベートにはおすすめできないわね。

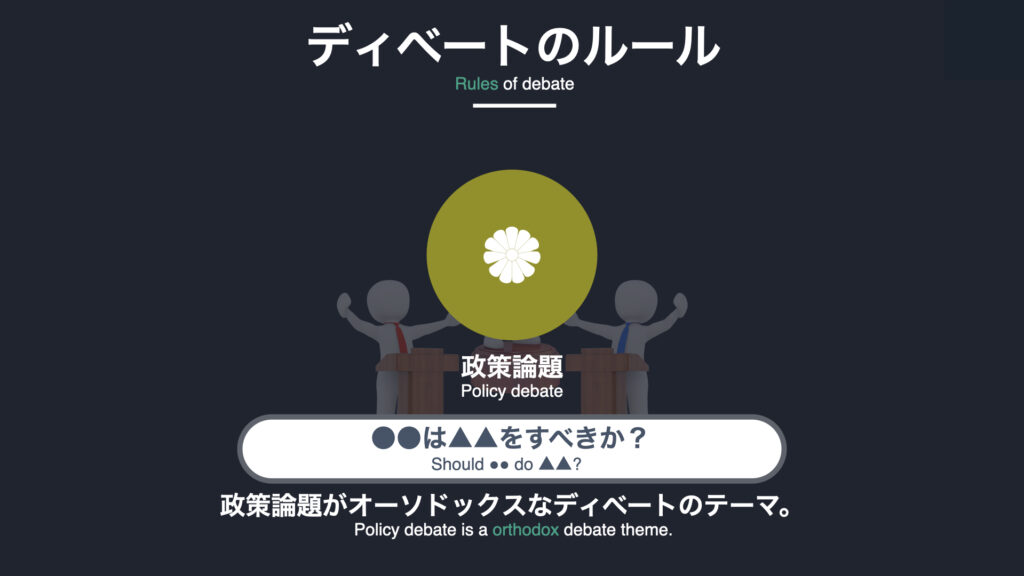

おすすめは「政策論題」、次図のとおり。

「●●は▲▲すべきか?」っていう具体的な行動をするか否かのテーマね。

例えば「死刑制度を廃止すべきか否か」

「消費税を廃止すべきか否か」

こういったものはすごく具体的で議論がしやすいの。

以降は政策論題をテーマとしてディベートをする方法について述べていくわね。

トゥールミンメソッドとは?

トゥールミンメソッド・肯定側

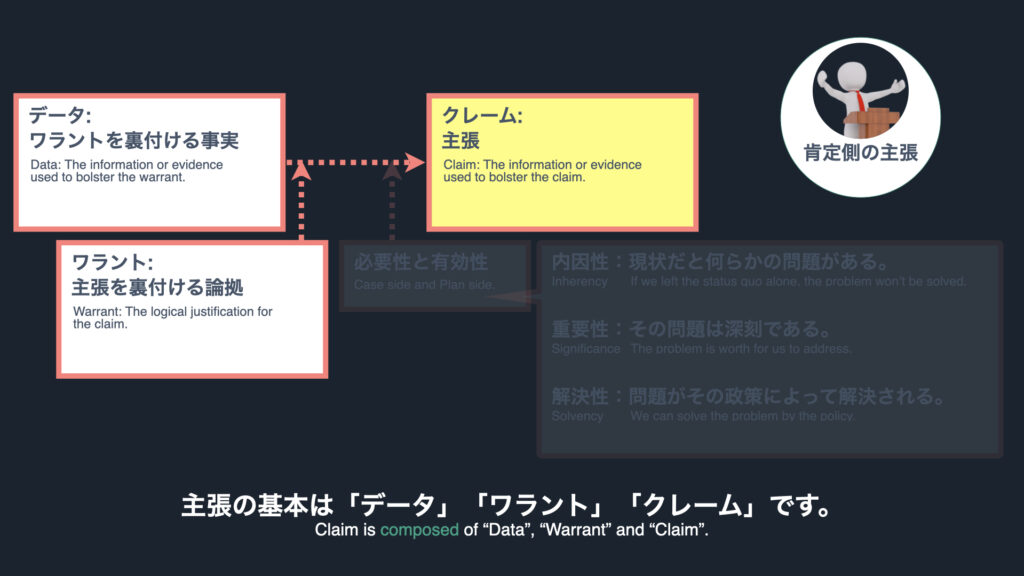

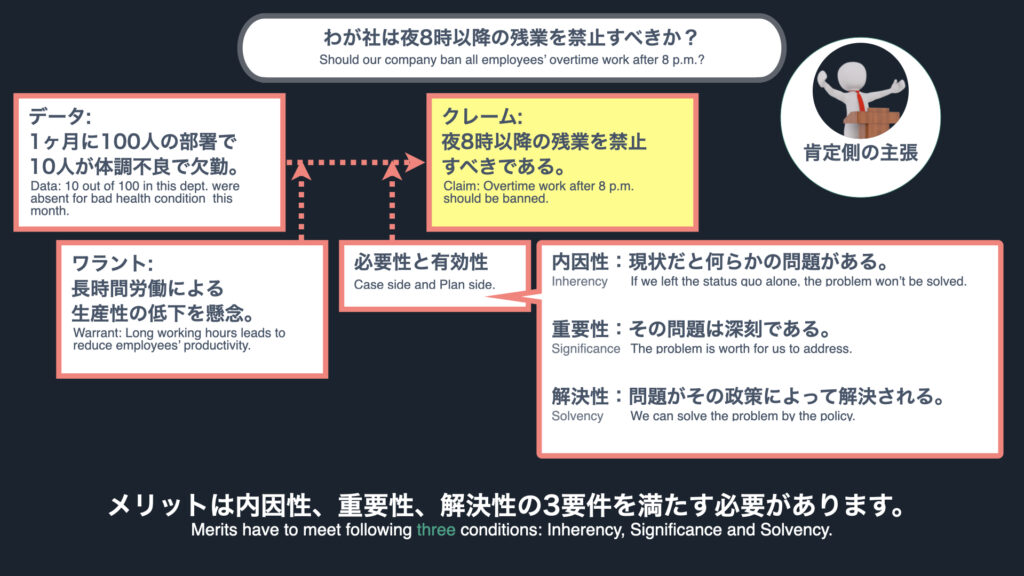

主張の基本は「データ」「ワラント」「クレーム」で構成されているの。

- データ:ワラントを裏付ける事実

- ワラント:主張を裏付ける論拠

- クレーム:主張

になるわ。

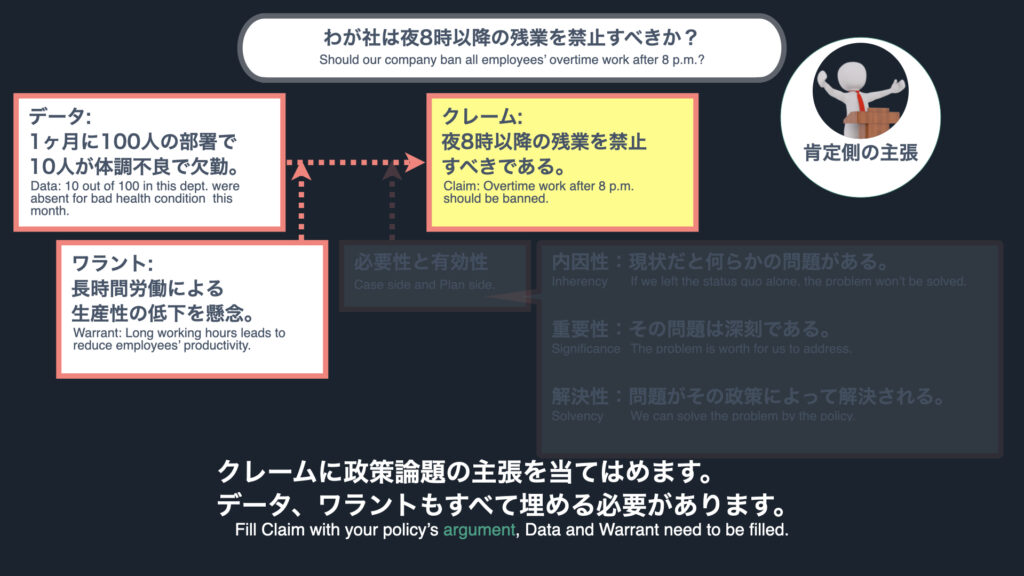

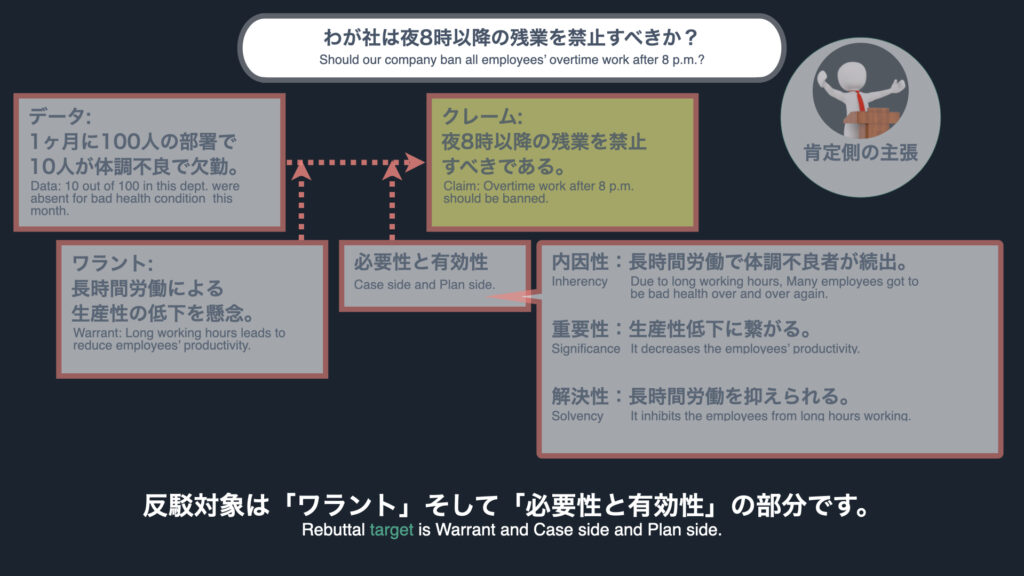

例えばディベートのテーマが政策論題で「わが社は夜8時以降の残業を禁止すべきか?」だとするわね。

そうすると、データ、ワラント、クレームは次のように埋めることができるわね。

あっそうだ、データ、ワラント、クレームは全部埋めなきゃダメよ。

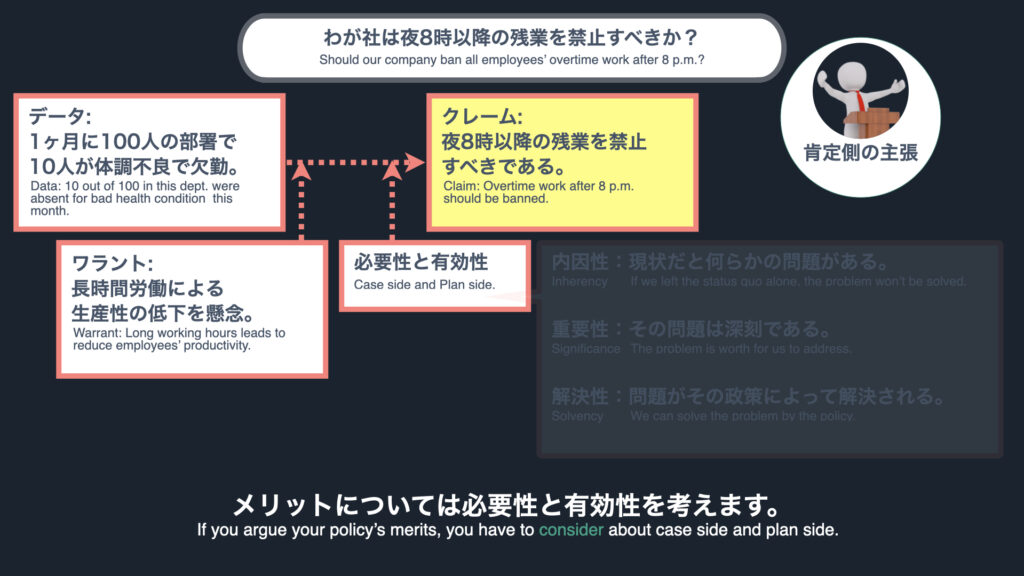

そして、政策実行にあたってのメリットを訴えるにあたり必要性と有効性は考えなきゃならないわね。

メリットは内因性、重要性、解決性の3要件を満たす必要があるわ。

- 内因性:現状だと何らかの問題がある。

- 重要性:その問題は深刻である。

- 解決性:問題がその政策によって解決される。

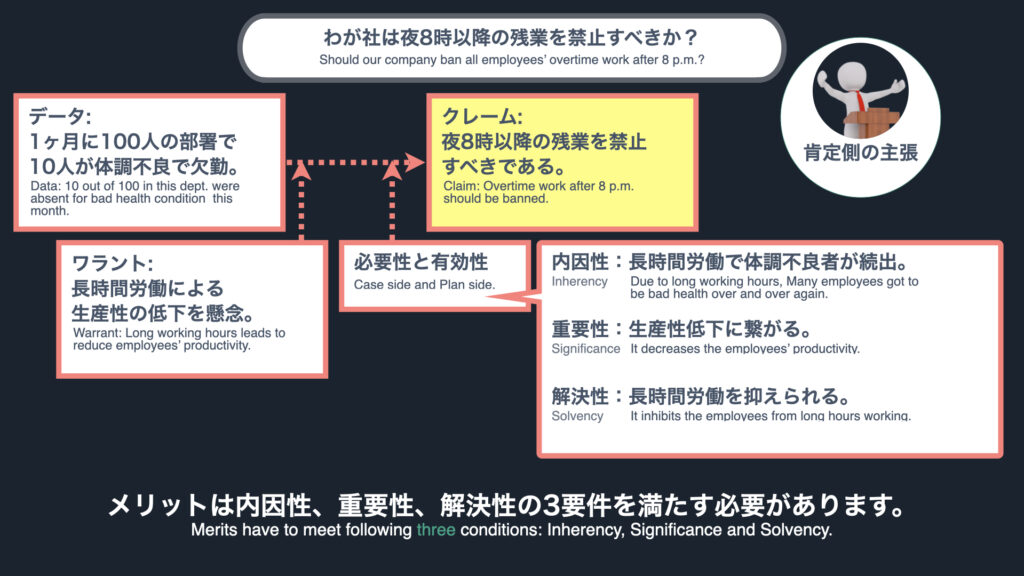

内因性、重要性、解決性を具体的な言葉で埋めると次の図のようになるわね。

- 内因性:現状だと体調不良者が続出して問題である。

- 重要性:生産性低下に繋がり会社の売上にも直結し問題は深刻である。

- 解決性:夜8時以降の残業を禁止するので、これにより問題が解決される。

という感じになるわ。

どうかしらエイコちゃん。

「夜8時以降の残業を禁止すべき」を主張するにあたっても、この上図のようにテンプレート(トゥールミンメソッド)を満たせば主張もしっかりする感じがしないかしら?

うん、良かったわ。

次に否定側も見ていきましょうか。

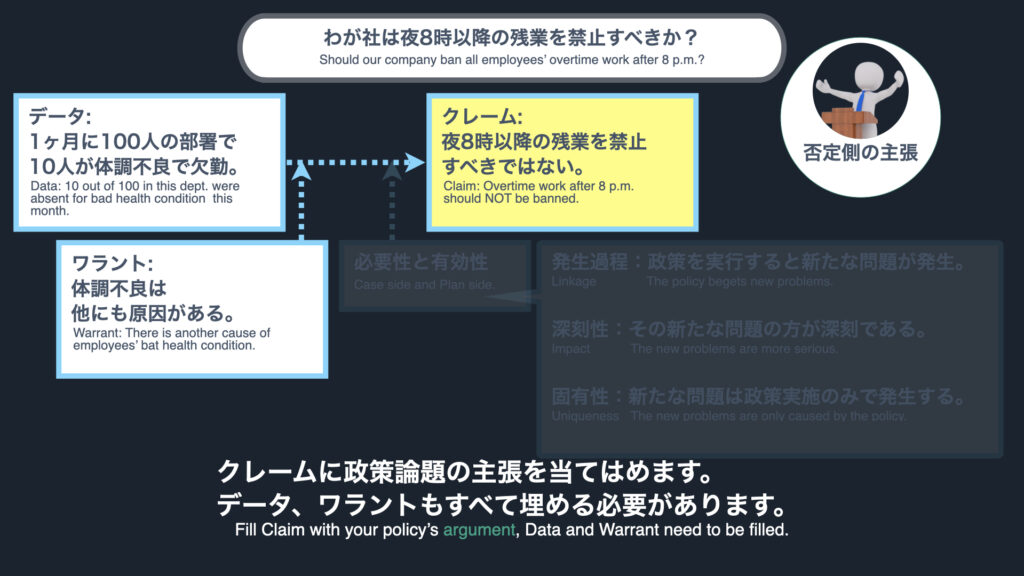

トゥールミンメソッド・否定側

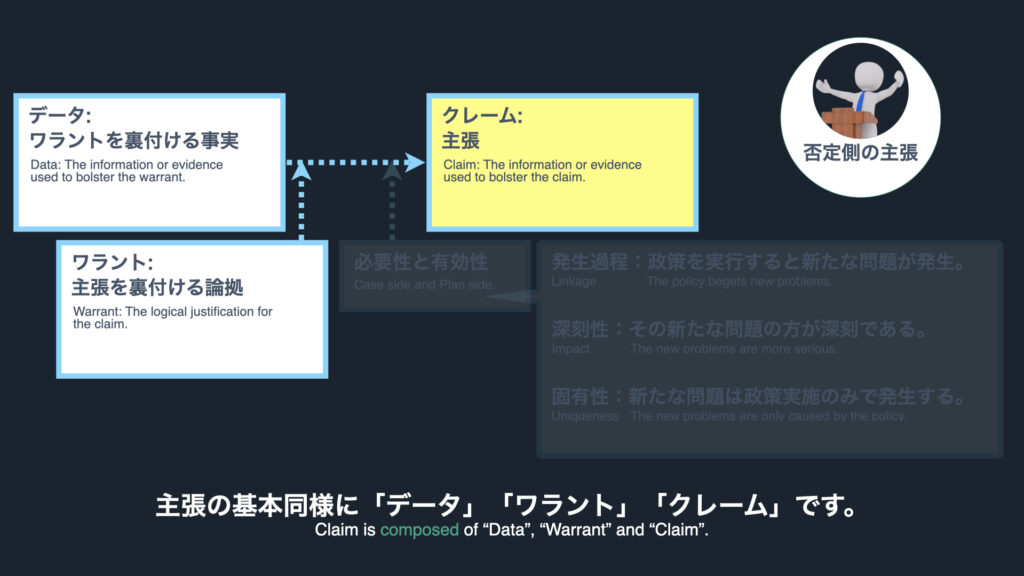

否定側の主張も基本は「データ」「ワラント」「クレーム」で構成されるわ。

否定側の主張は「残業を禁止すべきではない」。

これに従ってデータ、ワラント、クレームを埋めると次図のようになるわね。

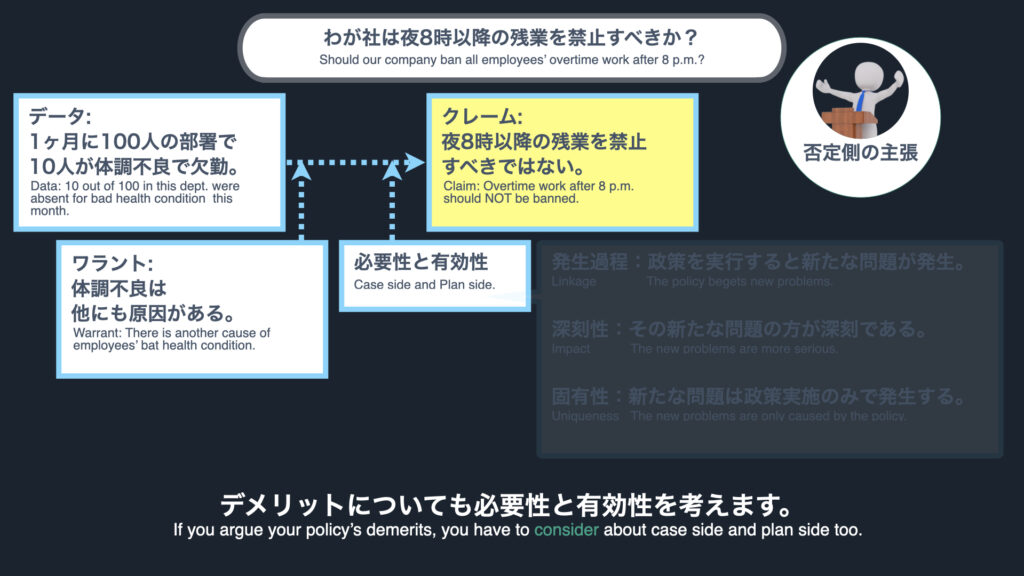

否定側も同様必要性と有効性を考えなきゃならないわ。

否定側は「残業禁止にデメリットを感じる」側。

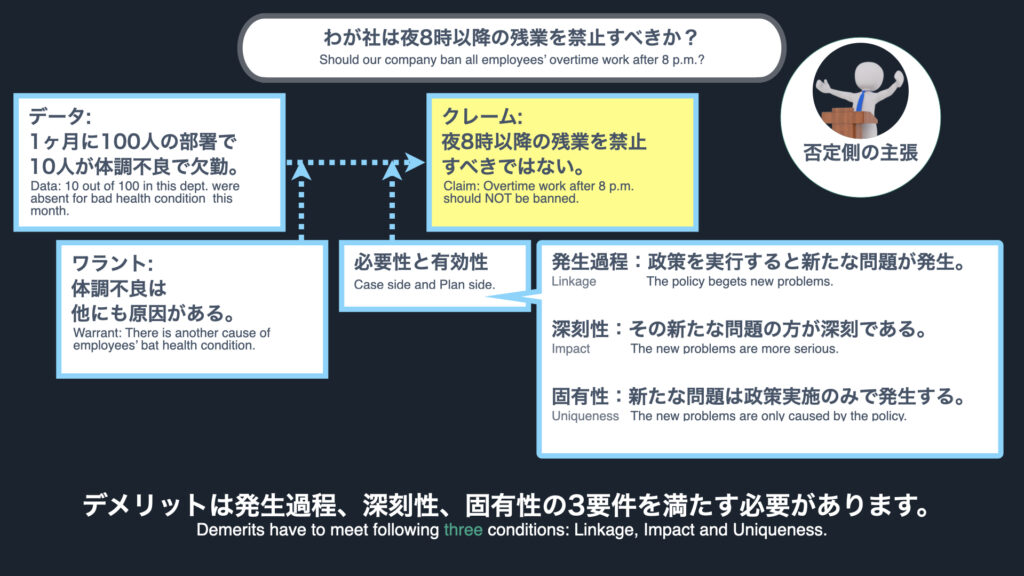

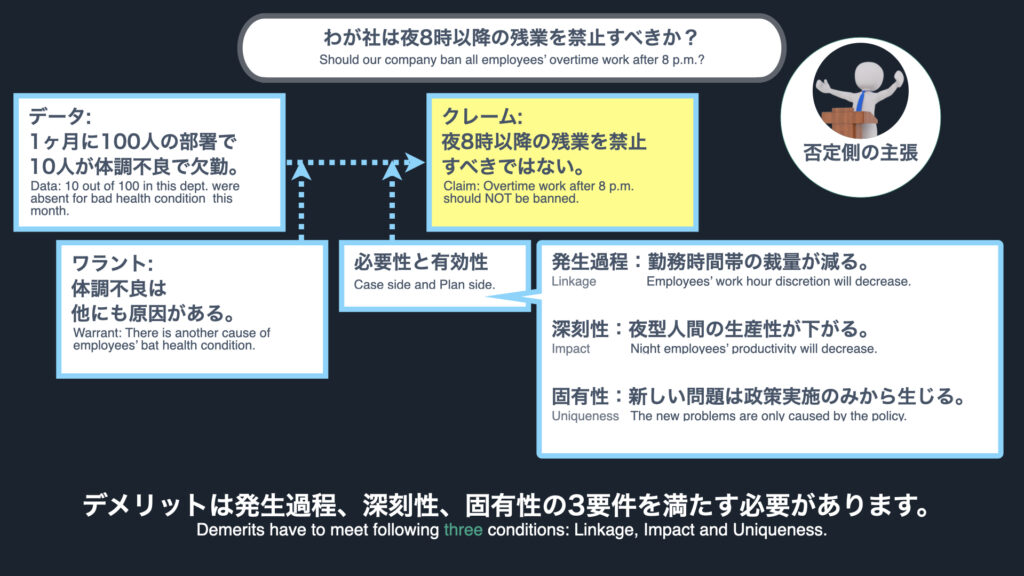

デメリットは発生過程、深刻性、固有性の3要件を満たす必要があるの。

- 発生過程:政策を実行すると新たな問題が発生。

- 深刻性:その新たな問題の方が深刻である。

- 固有性:新たな問題は政策実施のみで発生する。

発生過程、深刻性、解決性を具体的な言葉で埋めると次の図のようになるわね。

- 発生過程:勤務時間帯の裁量が減るという新たな問題が発生する。

- 深刻性:夜型人間の生産性が下がり、こちらの方が深刻な問題である。

- 固有性:裁量が減るというのは残業禁止からのみ生じる問題である。

という感じになるわ。

「夜8時以降の残業を禁止すべきでない」を主張するにあたっても、この上図のようにテンプレート(トゥールミンメソッド)を満たせば主張もしっかりする感じがするでしょ?

トゥールミンメソッドのおかげで肯定側も否定側もしっかりとした主張ができていると思います!

うんうん。

次に反駁を見ていきましょうか。

トゥールミンメソッド・肯定側・反駁

どういう風に反駁していけばいいか見ていきましょう。

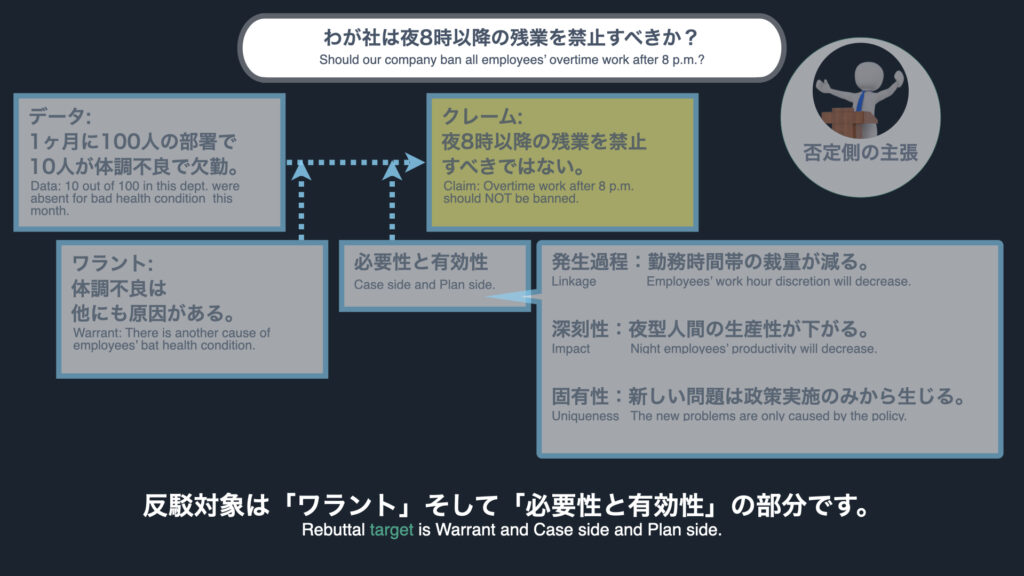

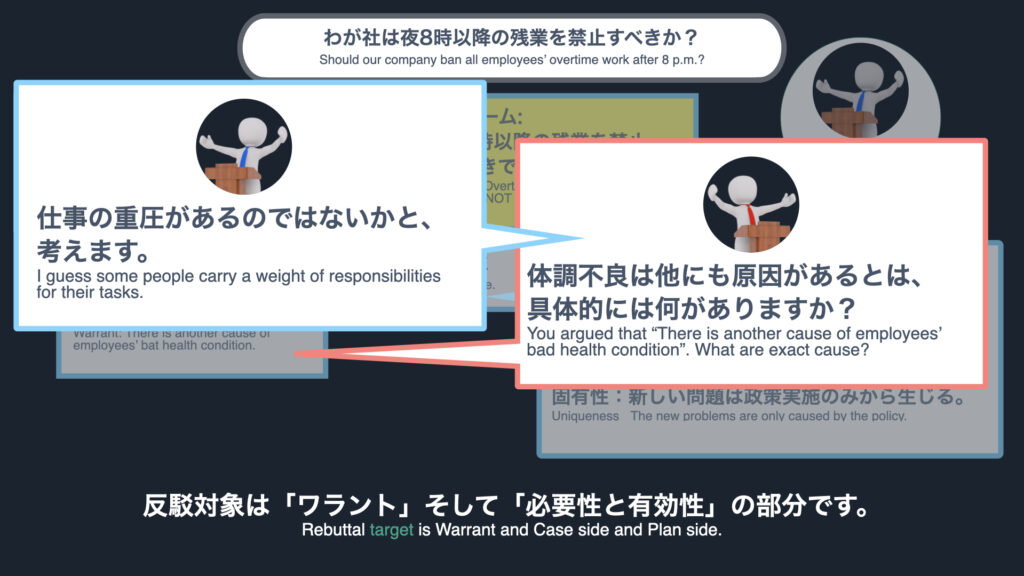

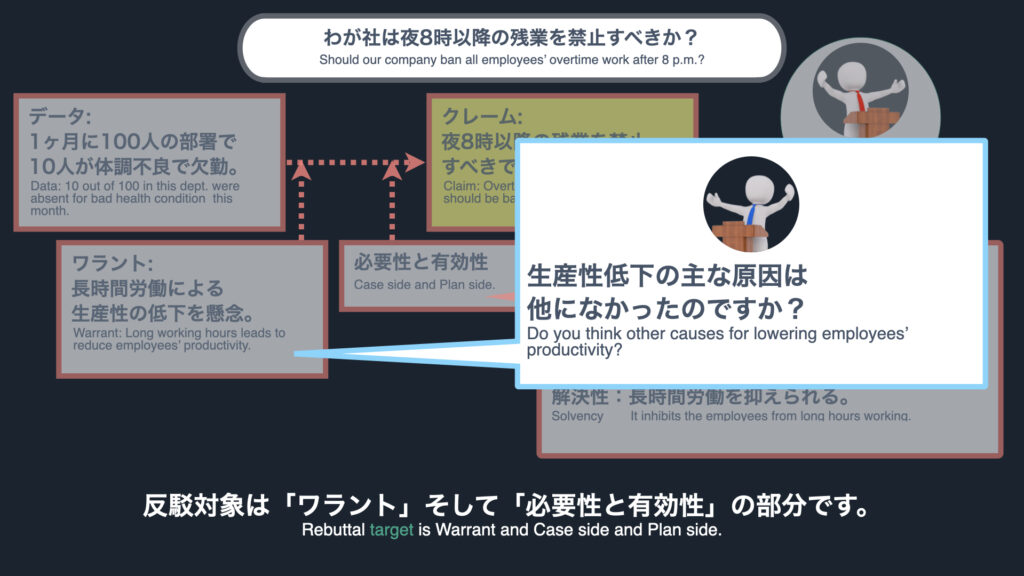

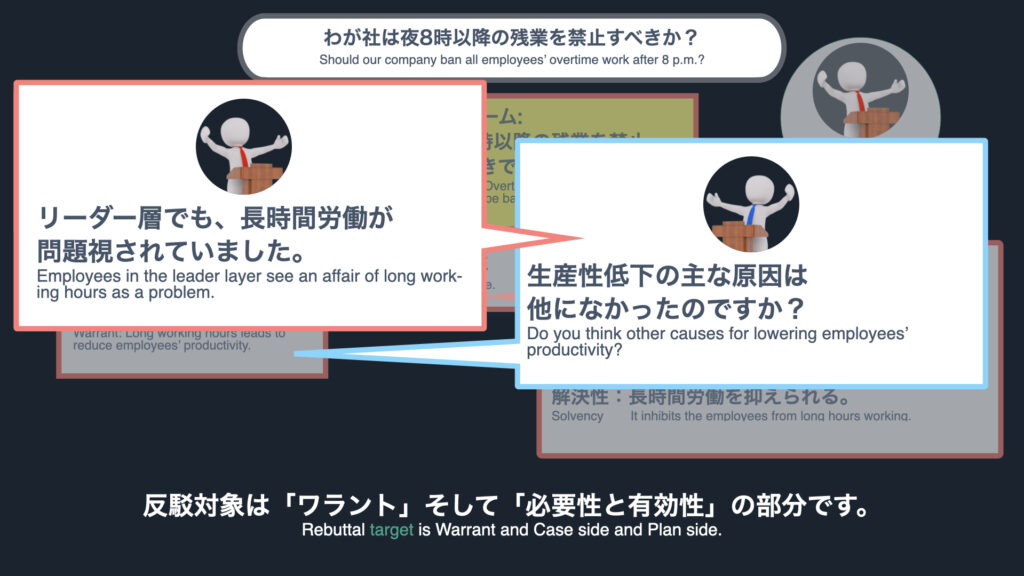

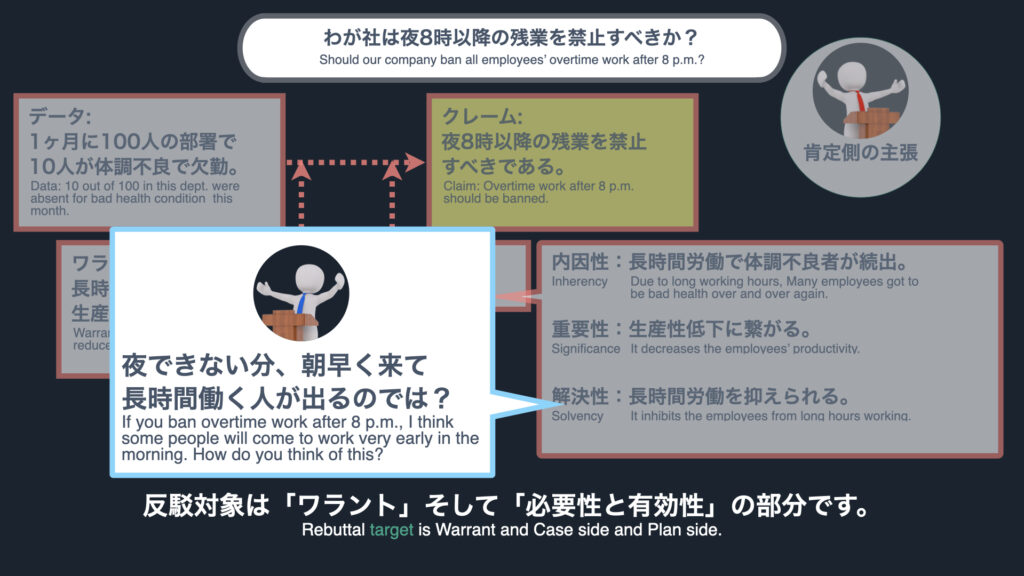

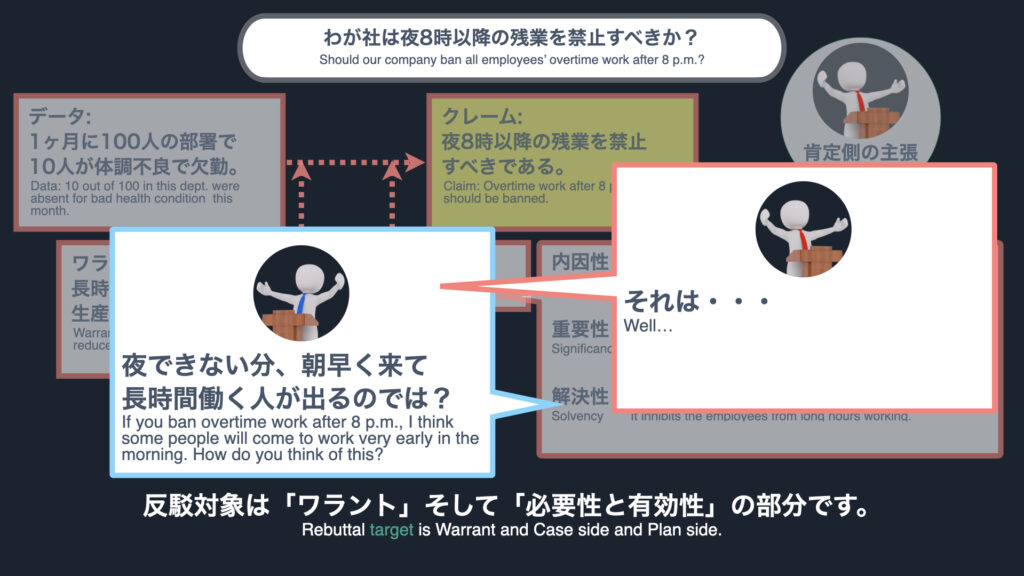

何に対して反駁するかというと「ワラント」そして「必要性と有効性」の部分になるわね。

当たり前だけど、人格は攻撃しちゃだめだからね。

肯定側が否定側に対して反駁しているのが次図ね。

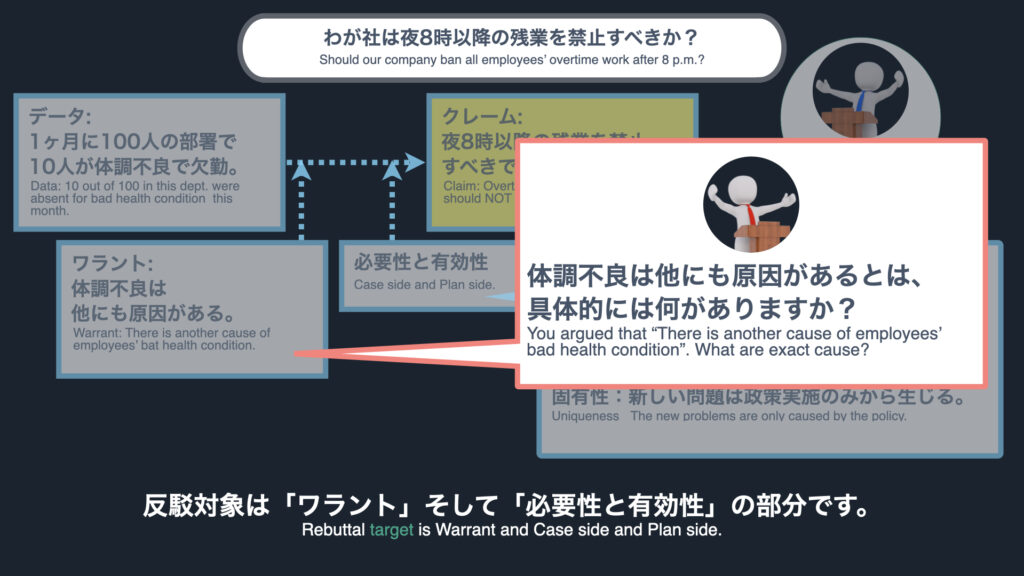

否定側のワラントに対して反駁しているわ。

反駁を受けた側は次図のように反駁に対して切り返しをしてくるわ。

肯定側が否定側の「必要性と有効性」に対して反駁しているのが次図ね。

反駁を受けた側が次図のように反駁に対して切り返しできないこともあるわね。

そうなると審査する側の心証は下がっちゃうわね。

という感じです。

どうかしら、エイコちゃんもできる気がしないかしら?

私でもできる気がしてきました!

良かったわ。

続けて否定側の反駁を見ていきましょう。

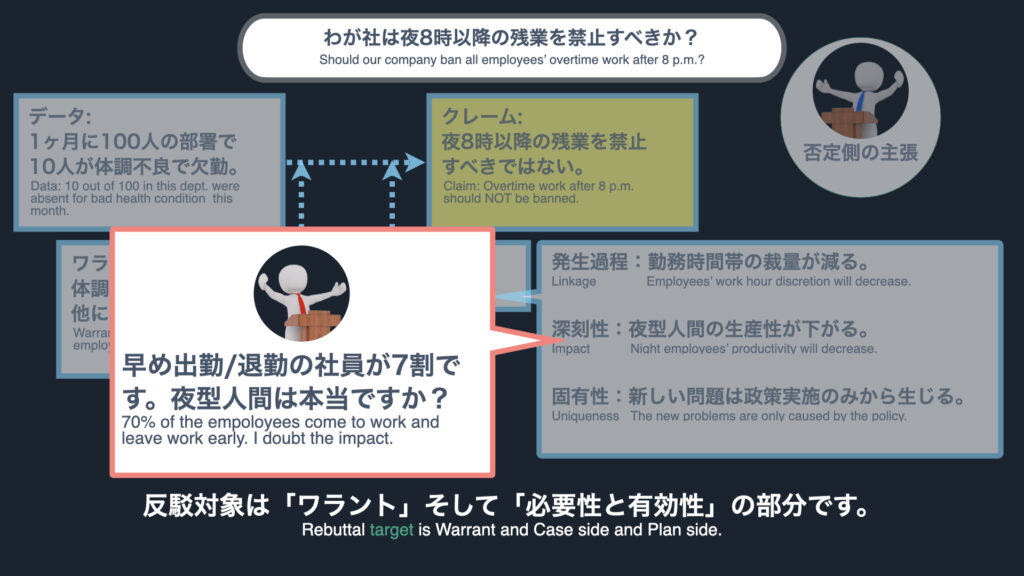

トゥールミンメソッド・否定側・反駁

否定側はどう反駁するのか見ていきましょう。

否定側も肯定側と同様「ワラント」そして「必要性と有効性」に対して反駁するわ。

次図のとおり。

否定側が肯定側に対して反駁しているのが次図ね。

肯定側のワラントに対して反駁しているわ。

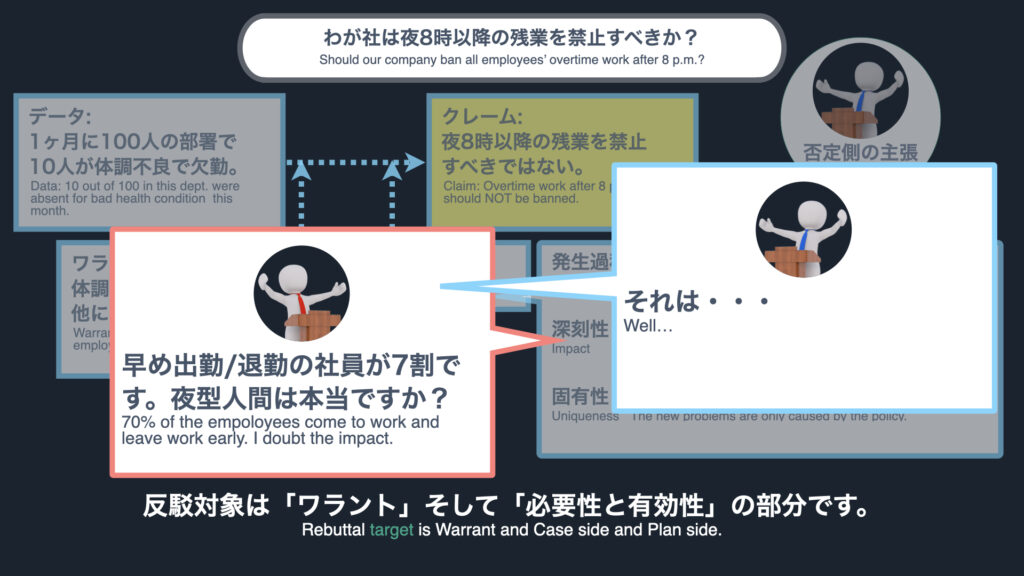

反駁を受けた側は次図のように反駁に対して切り返しをしてくるわ。

否定側が肯定側の「必要性と有効性」に対して反駁しているのが次図ね。

反駁を受けた側が次図のように反駁に対して切り返しできないこともあるわね。

そうなると審査する側の心証は下がっちゃうわね。

という感じです。

肯定側も否定側も主張、反駁、やることはそう変わらないわね。

そしてディベートの決着がどうなるか見てみましょう。

ディベートの決着

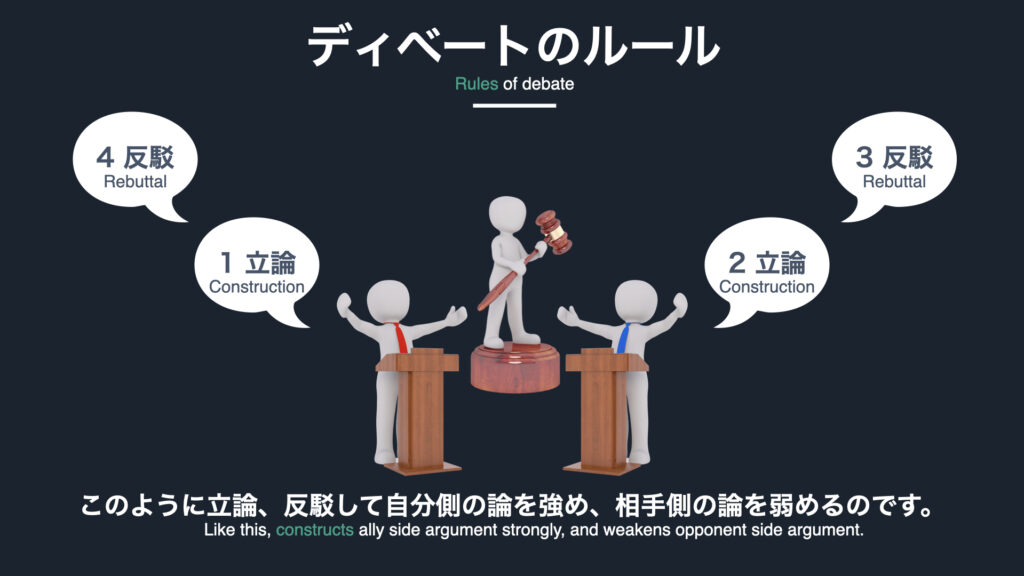

ディベートの流れは今まで話したとおり。

図にすると次のとおり。

立論、そして反駁をし自分側の論を強め、相手側の論を弱めるわけね。

勝敗を決めるのは審判。

「相手を論破!」…ではなくて、

いかに自分の論が強いかを審判側に見せつけるわけね。

…という感じでディベートを行います。

どうかしらエイコちゃん、ディベートに興味を持ったかしら?

私もディベートしたいです!

あら、いいわねー。

ディベートをするのはルールを知っている人を揃えなきゃいけないから大変だけど、

このディベート思考は仕事や生活でも活用できると思うわ。

最初の方で話したけど次の図ね。

自分の脳内で肯定側/否定側を用意してディベートをすると「○○すべきか?」を自分でしっかりと決めることができると思うわ。

私も仕事や生活で役に立てたいと思います!

うん、頑張ってね。

さて最後にフィアットの話をしておこうかしら。

トゥールミンメソッドとフィアット

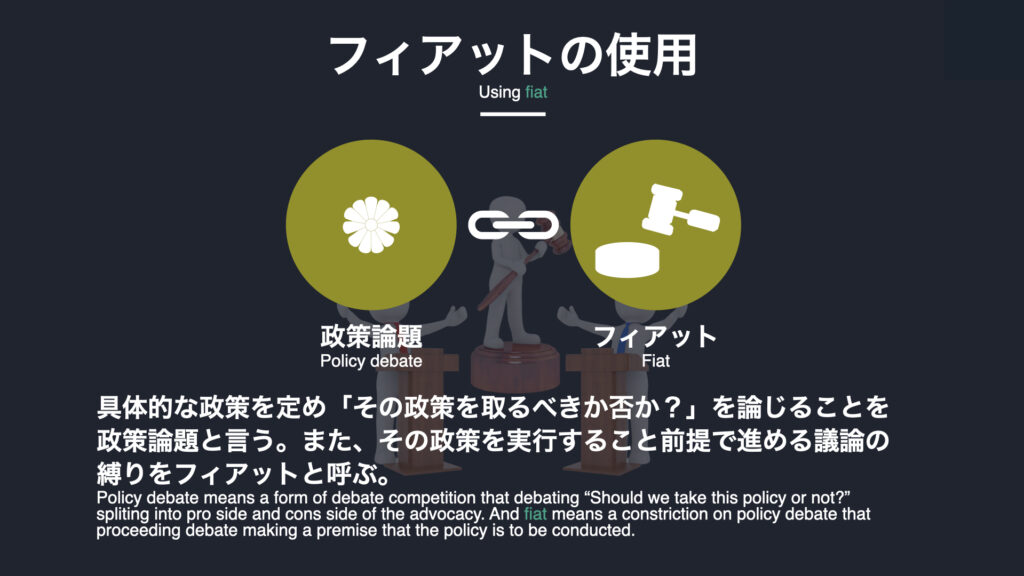

政策論題がディベートの決め方としておすすめであるという話はしました。

ただディベートを始めた人が気になるのが「その政策は実行可能か?」になるかと思います。

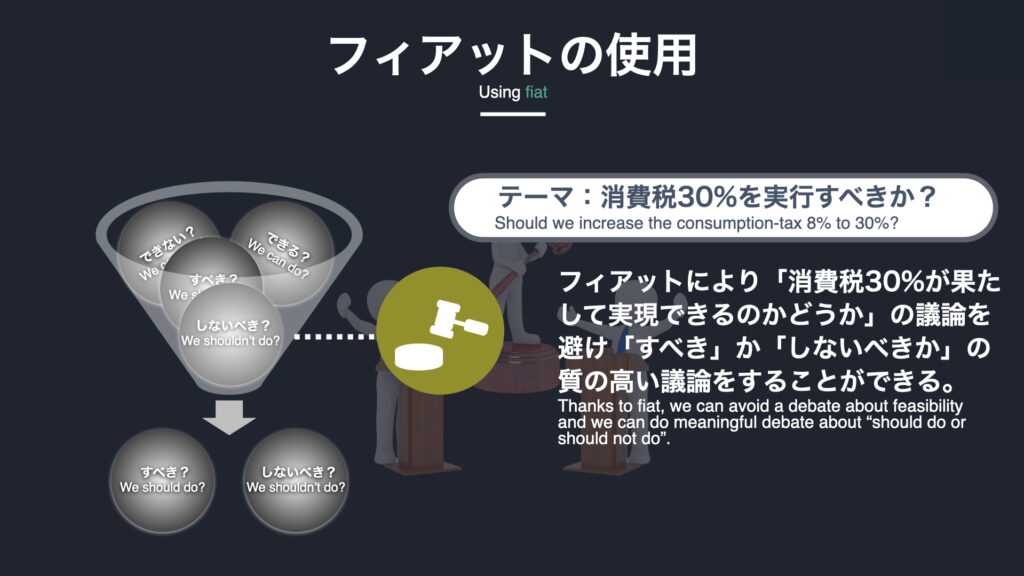

例えば「消費税30%を実行すべきか?」といったテーマ。

「30%なんて国民から反発くるでしょ?」「国会はそんなこと承認しない」と思うかもしれません。

すると「消費税30%を実行すべきか?」が「消費税30%は実現可能か?」という事実論題にすり替わっちゃうかもしれません。

最初の方で話したとおり、事実論題って膨大なデータや資料そして専門知識が必要となるからディベートにはおすすめできません。

そこで政策論題でテーマを決めるときおすすめなのがフィアットです。

次図のとおりです。

フィアットは「政策を実行できるか」でなく「政策を実行する」前提で進める議論の縛りのことを指します。

フィアットがあることにより質の高いディベートがしやすくなります。

「消費税30%を実行すべきか?」についても実現可能性という実りにくいディベートに終わらず、メリット/デメリットを検証でき実りあるディベートになります。

…ということで、このフィアットも知っておきましょう。

まとめ

そうよ。

ディベート思考ってきれいに体系化されているから、これを知っておくだけで誰でもある程度しっかりした意思決定ができると思うわ。

もし将来、仕事や生活で何かを決めるときぜひ活用してちょうだいね。

さて、英検®の上位級、TOEFL、IELTSでは自分の意見が求められる問題が出題されますが、このディベート思考は役に立つのではないかと思います。

この考えがあれば未知の問題にもある程度対応できるのではないかと考えます。

そして、英語ができるようになるとそれは仕事で活用する機会が増えてくると思います。

そのとき論理的な主張をするためにこのディベート思考が活かせるのではないかと思います。

ぜひ、この思考を自分の中に取り入れてみてくださいね。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)