皆さんにおすすめできるかについて触れます。

リン先生、今回の本は何ですか?

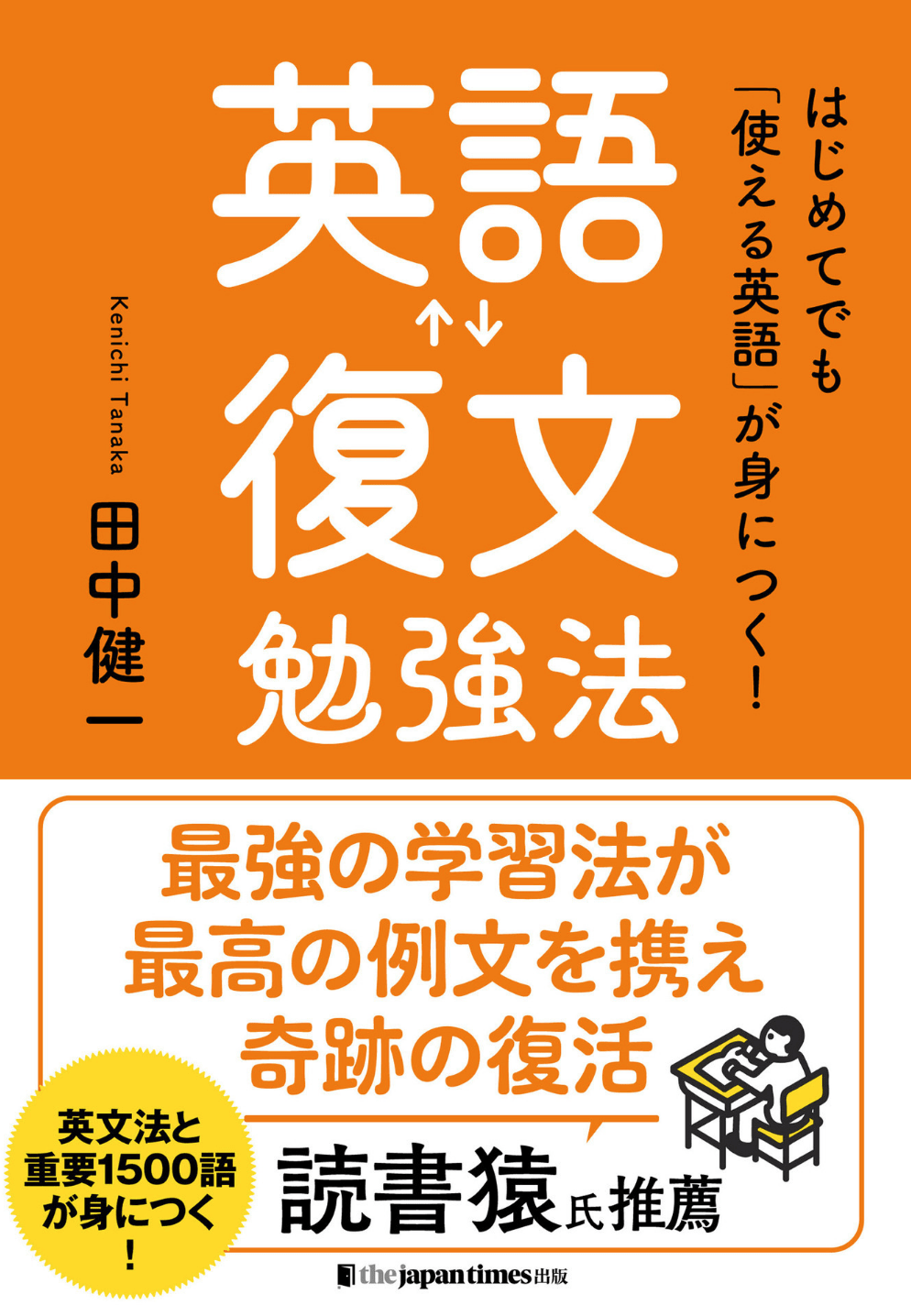

2022年4月に発売開始、SNSで話題になっている英語学習本。

「はじめてでも『使える英語』が身につく! 英語復文勉強法」(田中健一著)です。

「英文法入門10題ドリル」等の書籍で有名な英語講師・田中先生の一冊になります。。

初めて聞きますね…

「復文」という言葉を初めて聞くという人は結構いるかもしれないわね(管理人の感想です)。

Twitterで1,000人以上の英語学習者と繋がっている私だけど、Twitterを始めて1年半で「復文」で学習している人を目にして「復文」の勉強法を初めて知ったわ。

英語学習者には知られていないかもしれない(管理人の感想です)「復文」だけどね、科学的に見るとその効果は凄いの。

だから「復文」の説明も含めて、「復文」が効果が高い理由を今回は説明させていただくわ。

この本に関しても科学的視点と定質的視点でレビューしていきます。

結論だけ知りたい人は、ここからジャンプできるから見てくださいね。

書籍まとめ記事はこちら

それでは「『英語復文勉強法』レビュー、読書猿氏推薦の理由を科学的考察!」と題してレビューをします。

「英語復文勉強法」の概要と特徴

著者について

英語学習界隈では有名な方かもしれません、経歴は次のとおりです。

・大手予備校英語科講師

・著書に「英文法基礎10題ドリル」「英文法入門10題ドリル」「英文読解入門10題ドリル」など

特に「10題ドリル」シリーズはネット上でも好評を得ています。

評判の良い英語参考書をあたると、まず田中先生の名前を聞くでしょう。

復文とは?

まずは「精選版 日本国語大辞典」に書かれている「復文」の定義です。

ふく‐ぶん【復文】

精選版 日本国語大辞典

〘名〙

① 書き下し文をもとの漢文にもどすこと。

※刊謬正俗(1690)附録「復文」

② 返事の文章。返事の手紙。

意味の①にありますが、そもそもは「書き下し文をもとの漢文にもどすこと。」とあるように漢文に早く熟達するために使われていた方法になります。

「不レ入二虎穴一、不レ得二虎子一」を例に考えましょう。

「不レ入二虎穴一、不レ得二虎子一」を読んで、書き下し文の「虎穴に入らずんば虎子を得ず」を書くことは古文を習う高校生はできるかもしれません。

「復文」は「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という書き下し文から「不レ入二虎穴一、不レ得二虎子一」に戻して書くことをします。

この書き下し文から原文に戻す「復文」をすることにより学習者はより効率的に学習ができるようになります。

本書に書かれていますが「復文」は江戸時代の元禄元年(1688年)から昭和二十年(1945)という260年間にわたって活用されてきた勉強法だったとのことです。

しかし、戦後漢文教育が衰退していくとともに学校教育の現場では「復文」の有効性が高いにも関わらず禁止され次第に消え失せたとのことです。

それは次になるわ。

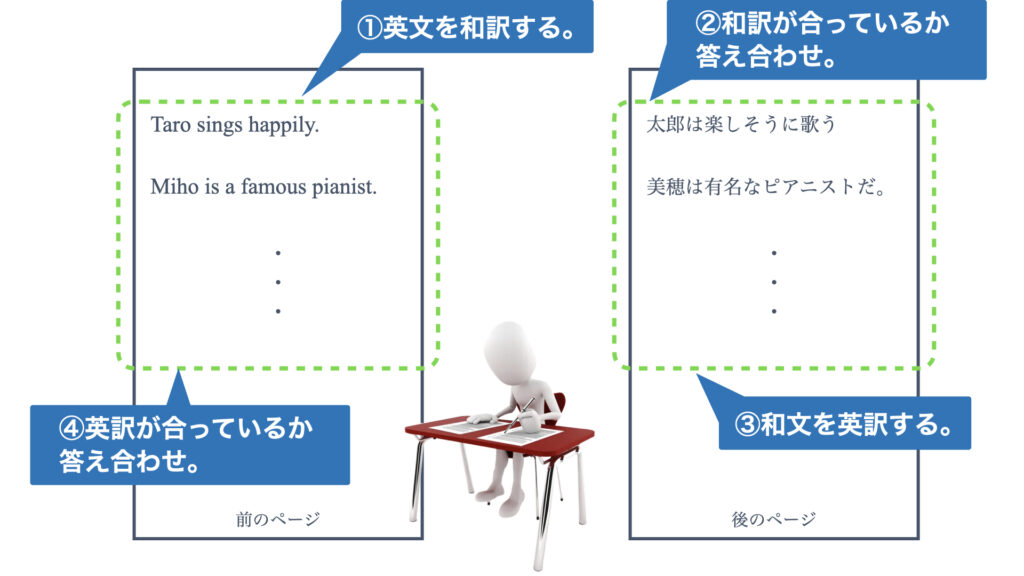

①英文を日本語に訳して答え合わせをする

「はじめてでも『使える英語』が身につく! 英語復文勉強法」(田中健一著) p017から抜粋

②日本語訳を見て元の英文を復元し、答え合わせをする

これだけになるわ。

うん、シンプルだと思う。

だけどね本書にある勉強法を愚直にやるとその凄さは実感できると思うわ。

本書の特徴

ずばり「手を動かして、調べて学習する本」になるかと思います。

本書に次のことが書かれています。

必ず答えを書き出してください

「はじめてでも『使える英語』が身につく! 英語復文勉強法」(田中健一著) p025から抜粋

読むだけ、頭の中で考えるだけでは勉強になりません。答案を書き出し、客観的な視点から採点をして、自分が理解できていないところ、覚えていないところを発見してください。間違えたところ、できなかったところを正しく答えられるようにするのが勉強で大切なプロセスです。

不明点は調べてください

「はじめてでも『使える英語』が身につく! 英語復文勉強法」(田中健一著) p025から抜粋

本書では、私が思う必要十分な「語句注」と「解説」をつけていますが、皆さんひとりひとりの現状によっては(これだけではわからない…)ということもあり得るかと思います。申し訳ありませんが、そういう場合は辞書や英文辞書で調べてみてください。

どう学び進める本なのか?

本書の学習の流れを次図にしました。

上図①-④に沿って進める感じになります(※和文が前のページに来た場合は③④①②の順で進めます)。

登場する例文は160個、文法は「5文型、過去未来文〜仮定法、倒置」なので高校までで習うほぼ全ての文法になります。

文法も一通り登場するので自分へのチェックにもなりそうです!

でも…

うん、その質問を待っていた。

科学的理由について次で話させていただくわね。

「英語復文勉強法」の効果が高い科学的理由

その理由ですが、読書界隈で有名な読書猿さんが推薦しているから…ではありません。

単純に「(著名人/権威がある人)がこう言っていたから」で理由付けするのは誤謬になることがあるからです。

そもそも、そんな説明は私のプライドが許しませんが。

この記事でも「権威に訴える論証」等の誤謬を説明しています!

さて「英語復文勉強法」の効果が高い理由ですが、本書における取り組みで「練習テスト」が発生するからと考えます。

「練習テスト」は「問題を解き答え合わせをする」の意味になります。

自分が作った問題、参考書や教科書にある問題を解き答え合わせをすれば練習テストになります。

「英語復文勉強法」で読者は、

- 正しく和訳ができるか?

- 正しく英訳ができるか?

という「問題を解き答え合わせをする」という状態になっています。

科学的観点で見ると、この「問題を解き答え合わせをする」というのが学力向上に効果的なのです。

あるわよ。

この記事に詳らかに説明してあるので読んでみてね。

この記事です!

「英語復文勉強法」は160個の例文という丁度いい分量。

英語が苦手な方はもちろん、英語が普通以上にできる方でも自分自身の理解度チェックに適していると思われるのでぜひ。

「英語復文勉強法」を実際にやって気づいたこと

私の場合、SNSの繋がりで「復文」という言葉を耳にしてからそれが気になり、この本に行き当たりました。

そしてこの本を購入。

実際に手に取って感じたことを書いていきますね。

文法の弱点や詰めが甘いところがあぶり出される

これは「手を動かして、調べる」ことを実際にしないと感じることはできないので、この本を買われた方はぜひ「読むだけで済ます」ことはしないでください。

私の場合は、英訳時に三単現のsをつけ忘れたり、名詞の単数形/複数形が原和文と違っていたりと詰めの甘さが見つかりました。

まさに「流暢性の幻想」を排除する効果が「復文」にはあると思います。

流暢性の幻想については次の記事で説明しているので、気になる方は見てくださいね。

この記事です!

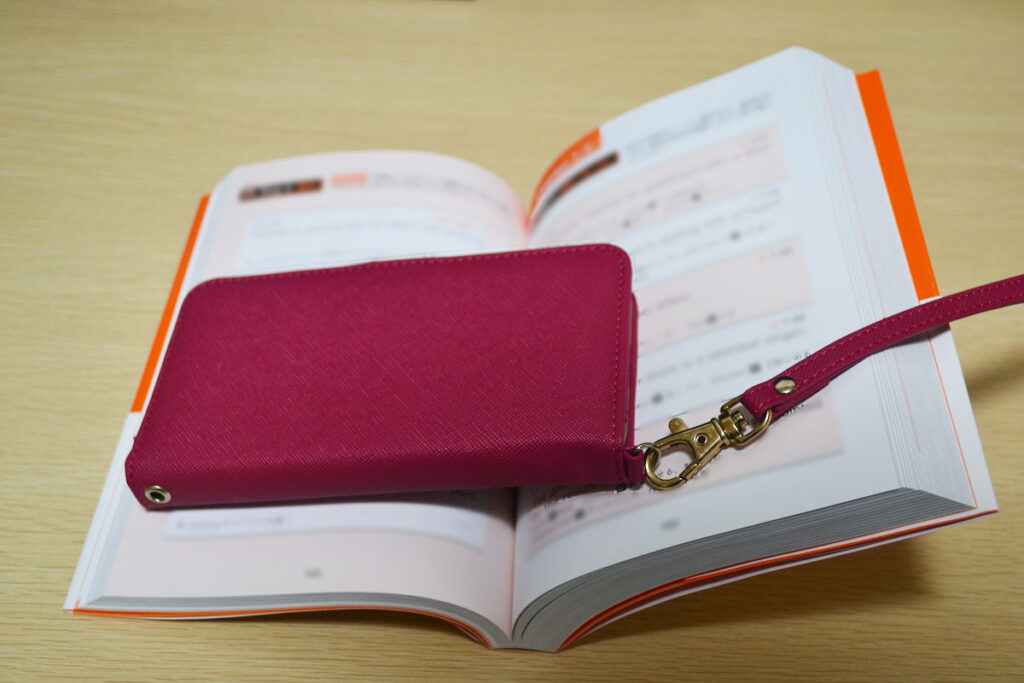

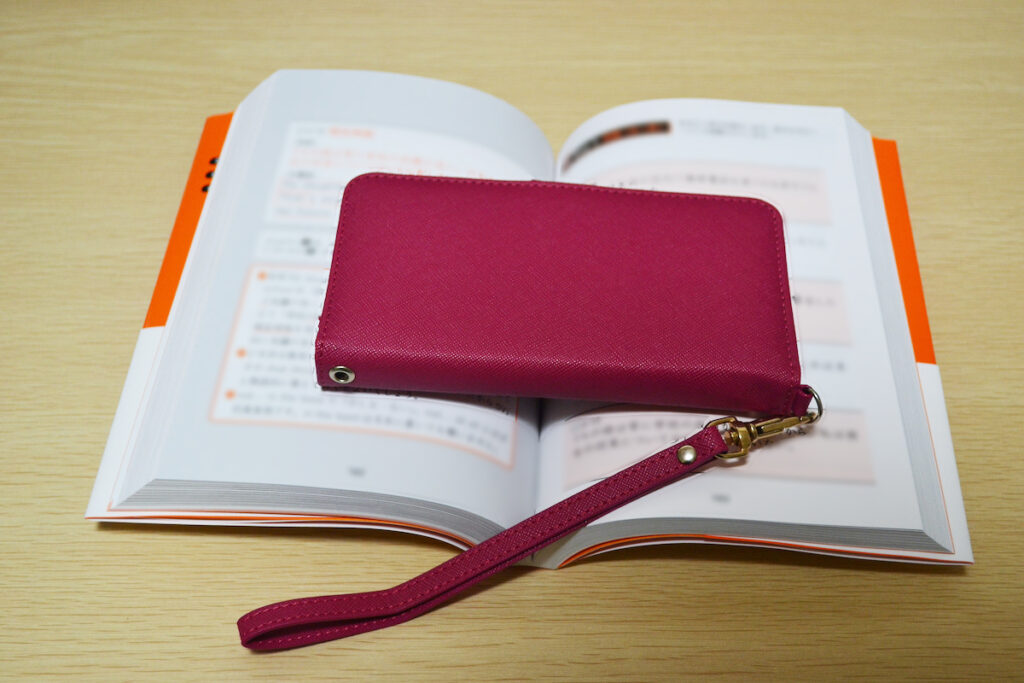

紙版だと書見台が無いとやりづらいかも

…というのも、本書はB6サイズ(128mm ✕ 182mm)で303ページ、本の厚さは2cm強あるからです。

「復文」の学習をするとき、本書は開きっぱなしの状態で使うことが想定されます。

しかし、スマホくらいのずっしりとした重しがないと本の厚みにより本が閉じてしまいそうでした。

(しかも、本の中身が重しで結構隠れてしまいます・・・。)

百聞は一見にしかず、実際の写真を見てみましょう。

そうなのよ。

中身はとってもいい本なのに、厚い割にサイズがちょっと小ぶりだから重しのバランスを取るのがちょっと手間。

だから、紙版を購入された方は書見台があるとスムーズに学習できると思うわ。

こんな感じのものよ。

Amazon

…とはいえ、発売当初は紙書籍しかなかった「英語復文勉強法」も2022年7月時点ではKindle版も登場。

スマホやタブレットで「英語復文勉強法」を読もうと思われている方にとって、重しの問題は解消されたと思います。

「英語復文勉強法」の評判

良い評判

やっぱりそうだったんだと確信、前からやってました!

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R68VNLCJYK4T/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4789018113

数年前から英文と和文の並行表記で作文対策をしていました。やはり広告の裏とかカレンダーの裏紙で英文を復元しながら赤ペンで直す、という地味な作業を続けたところ、新聞の広告に同じ方法を紹介していたので早速買いました。この方法で普段から日本語→英語(他言語も応用出来ました)に瞬時に口頭変換するクセがつきました! 後はリスニング環境の補填が課題となりますが、こればかりはその言語話者との会話回数を増やすしかないので、少なくとも作文はこの本で強力になります。 英検1級対策でも、この本やその対策用のテキストで応用できるし、経験上、英検の作文を平均より下回った事もありません。学校でもどんどん広めるべきです。

覚えるんじゃない、手を動かせ

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1KVJLRZI05OPD/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4789018113

東進の「一億人の英文法」がだいぶバージョンが新しくなったので本屋で買おうとしていたところ、偶然この本が目に入って強烈な衝撃を受けました。

英会話は筋トレである、と船橋由紀子氏も提唱していますが、「復文」という文字を見た瞬間、これは最新の英語学習法が書かれている本だなとすぐに分かりました。

この令和の現代では、フリクションボールペンやフリクションイレーザーなど、便利ツールが数多あるので、それらと書物を組み合わせれば、書いては消し、消しては書きと、圧倒的に腕の筋肉に記憶させ続けることができる時代なのである!

今までにない本であり、中学英語をある程度マスターした人にとっては最適な1冊。

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1PWDGZB2UJRC9/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4789018113

普段、例文を英語->日本語、日本語->英語で回しているのですが、そんな私にとっては「もっと早く出てほしかった!」と思うまさしく待望の一冊です。

Duo視点でいうと、ざっと見た感じDuoセレクトと同じくらいの語彙レベル。しかし文法事項が説明されている、かつ、メインの例文数が少ないので、まずこちらから進めるのもいいでしょう。 AIO視点でいうと、All In OneはきついけどAll In One Basicはレイアウトもいまいちだし例文ありすぎ、と感じる方にいいのではないでしょうか。

中学英語ができるかなぁくらいのレベルで、かつ、復文をやったことのない方は、この本をやることで復文も基本単語も基本文法もある程度できるようになると思うので、その後他の本へ進むと効果的なのでは、と思います。

他の英語関係の書籍と比べても、今までにないポジションにあり、貴重、かつ価値のある本だと思います。

悪い評判

いいものだけどひどく偏っている、使い方注意

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1O4HXJ9BNLYC/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=4789018113#R1O4HXJ9BNLYC

ここで紹介されている「復文」は良いものであろうし、この「勉強法」通りにやれば間違いなく力がつくと思います。例文もいい。おすすめします。

ただこの本に書いてあることは「復文勉強法」としてその枠内では正しいんだけど、「最高の例文」を使う「英語の勉強法」としては不十分でもったいないものになったと感じてしまいました。

「声に出して読んでみよう」(音読)がないんです。また音声がついていてもどう使えとも書いてないんです。つまりは復文以外の勉強法が不在なんです。オーバーラッピングやシャドーイングの言及をするだけでも全然違うのに。

結局のところ、このレビューを見ていただいた皆さんには「読み3」も行うことを強くお勧めします、これでも少ないですが、又悪い読者かもしれませんが。

それと例文を使った勉強法としては口をついて出るようになるのが最終目標になるだろうから、日本語ポーズ英語の順の瞬間英作文ができる音声があれば更によかった。

星は平均4になるだろうからカウンターとして3にします。瞬間英作文ができる音声がつくなら5に上げます。

「英語復文勉強法」の評価

◆おすすめ度

★★★★★★|★★|★☆

(10点満点中の9点…英語学習者万人に薦めることができる書籍)

◆おすすめできるか

この本はおすすめです。

初学者〜上級者と英語の熟練度に関わらず使用できる勉強法、そして科学的にその効果が証明された勉強法だからです。

◆読後の効果

2022年現在、実践して英語力を身につける本が続々と登場していますが、この本は少しの実践でも効果が得られると思います。

私自身に関しては1周目で効果を感じました。

◆本書の評判

Amazonの評価平均は4.1でした(2022年7月現在)。

革命的な本であるとの声が多い印象でした。

◆本書の価格

2022年現在、紙の本は1,650円、Kindle版だと1,568円です。

科学的に見ても効果があると思われる「復文」を体験できる本なので、お値打ちだと思います。

◆向いている方

・自分自身の英文法の理解度をチェックしたい方

・英語が苦手な方

・英文法を鍛えたい方

◆向いていない方

特になし

まとめ

「英語復文勉強法」は初学者〜上級者へと英語の熟練度に関わらずおすすめできる本かと思います。

とりわけライティング、リーディング、リスニングに関しては早いうちに効果が実感できるでしょう。

英文法の要所をおさえた質の良い例文は160個、一冊を通して実践するのは他の英語学習実践本よりは気軽にできると思います。

さて、「英語復文勉強法」は本ブログで英語学習者におすすめする本です。

面白いほど効果が出るかもしれませんので、興味を持った方はぜひトライしてくださいね。

それでは。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)