それは「インプット3割・アウトプット7割」の話です。

勉強においてインプット3割、アウトプット7割で実践すると最も高いパフォーマンスを発揮するという話ですね。

例えば「ドラゴン桜2の3巻、22限目」では次のように紹介しています。

また「アウトプット大全」では次のように説明しています。

アウトプットの基本法則3

引用元:「学びを結果に変えるアウトプット大全」

インプットとアウトプットの黄金比は3:7

(中略)

一方、コロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ博士が興味深い実験をしています。

小3から中2までの100人以上の子どもたちに、「紳士録」(人名年鑑)に書かれた人物プロフィールを覚えて暗唱するように指示しました。子どもたちに与えられた時間は9分間でしたが、そのうちの「覚える時間」(インプット時間)と「練習する時間」(アウトプット時間)の割合は、グループごとに異なる時間が指示されました。

最も高い結果を出したのは、約40%を「覚える時間」に費やしたグループでした。年長の生徒になると「覚える時間」が少なくて済むようになり「覚える時間」に約30%の時間を費やしたグループ高得点をとりました。

アウトプット比率でいうと、初心者は6割、熟練者は7割の時間をアウトプットに振りわけるのが、効果的な勉強・学びの方法といえるのです。

(中略)

インプットとアウトプットの黄金比は、3対7。インプット時間の2倍近くをアウトプットに費やすよう意識しましょう。

いずれもコロンビア大学の研究論文を根拠としていますが、実際はどのようなことが書かれているでしょうか?

本記事では論文を紐解いて見ていきたいと思います。

それでは「インプット3割・アウトプット7割の本当と嘘」と題して説明をします。

インプット3割・アウトプット7割の元論文

元論文は次です。

Arthur Irving Gates (1917). Recitation as a factor in memorizing.

1917年に発表された論文になります。

題名を和訳すると「暗記の要因としての暗唱」です。

参照文献リンク

著者はArthur Gates、アメリカの教育心理学者です。

彼は、読書の効果等の様々な教育研究をしました。

それでは、元論文の細部についてサブセクションで説明します。

実験の目的

実験の目的です。

前述論文PDFのp14-p15を要約すると目的は次になると思います。

Arthur Gatesの前にも暗唱に関する研究はありました。

しかし、学習過程における「暗唱(recitation)」と「想起(recall)」の量的役割を示す論文が無かったために彼はこの研究をしたのです。

先行研究の問題

先行研究では「学習過程における『暗唱(recitation)』と『想起(recall)』の量的役割を示す論文が無い」という状態でした。

さらに先行研究には様々な問題があり論文PDFのp16-p35について述べられています。

要約すると次になると思います。

訓練を受けた子供にも当てはまることを示す満足な証拠がない。

彼はこれらの問題を解消する実験をしたのです。

実験の実施方法

実験の実施方法です。

被験者

被験者は次図のとおりです。

カリフォルニア州、オークランド・グラマー・スクールの1年生から8年生です。

年齢の幅は6歳から17歳です。

人数は236人です。

教材

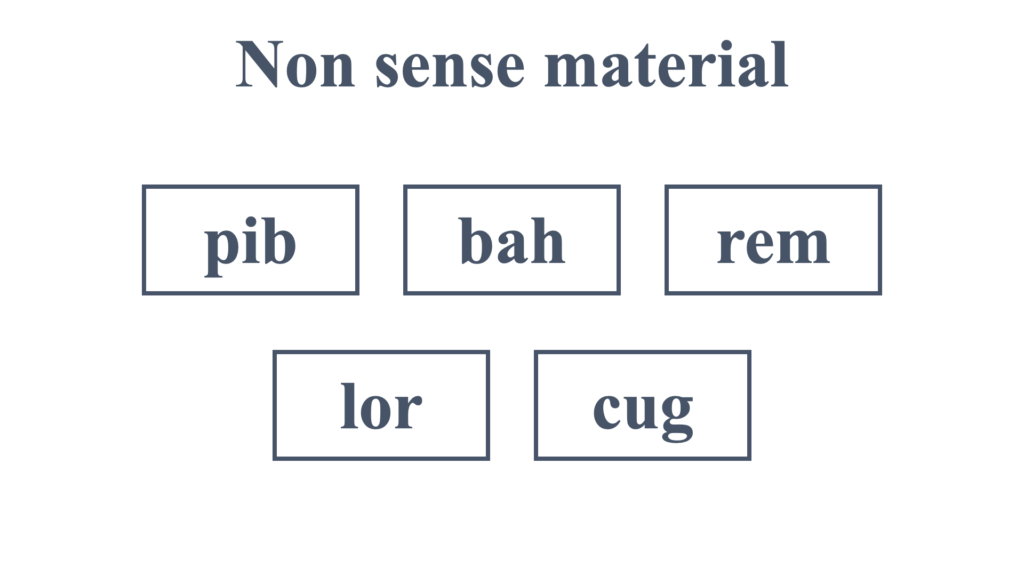

教材の1つは無意味音節の教材です。

サンプルは次図になります。

文字列が並んでいますが、その文字列は意味を持たないカードです。

無意味音節の教材は1、4、5、8年生が実験で覚えるように命じられました。

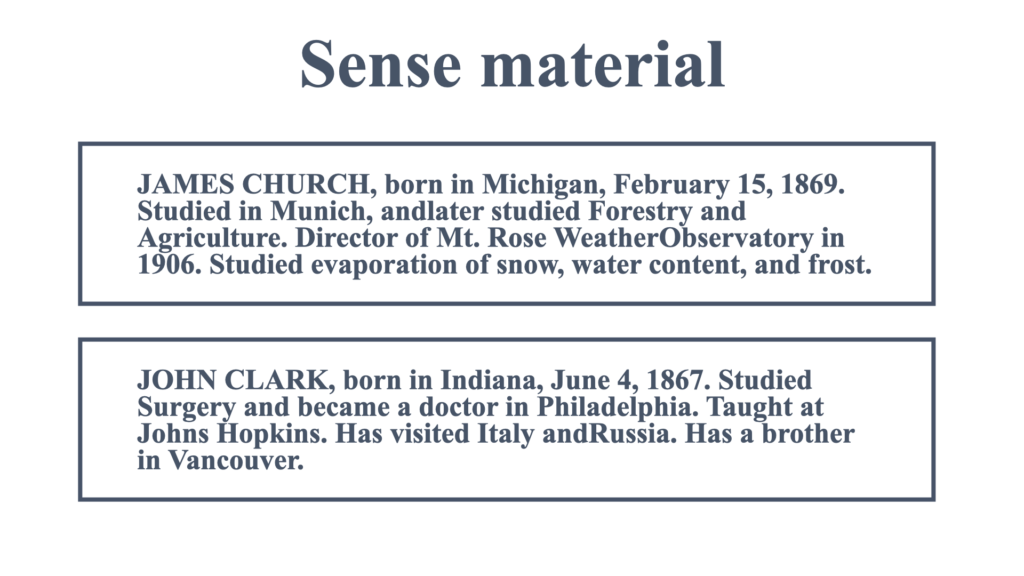

もう1つは有意味文章の教材です。

これは”American Men of Science”、”Who’s Who in America”というアメリカの人物伝の本から抽出されたものです。

サンプルは次図になります。

有意味文章の教材は3、4、5、6、8年生が実験で覚えるように命じられました。

メソッド

ここで本論における「メソッド」について説明します。

今回の実験で生徒は「無意味文節」「有意味文章」を覚えることになりますが、様々な方法でそれらを覚えるよう生徒は命じられます。

その様々な方法が「メソッド」です。

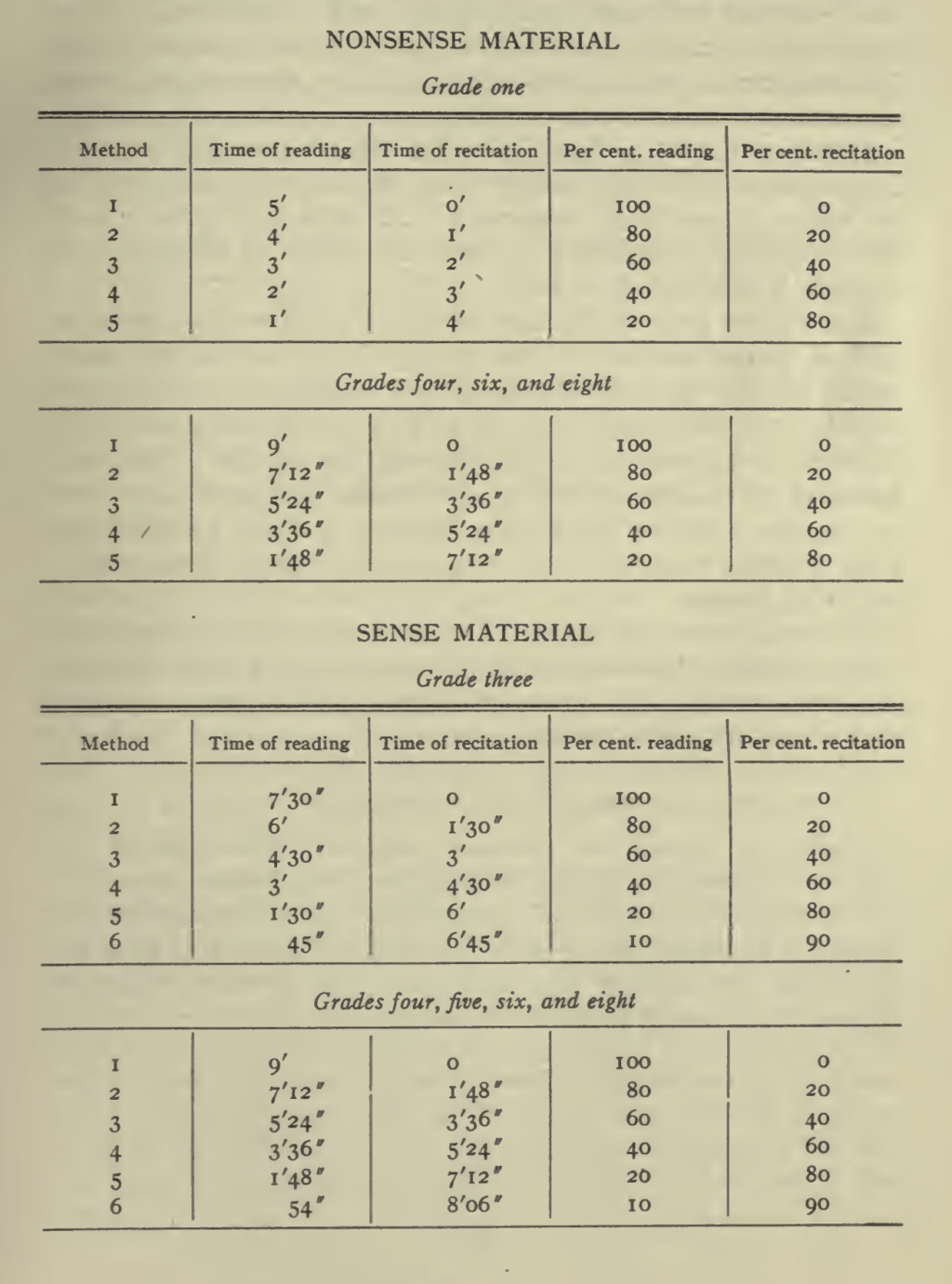

メソッドそれぞれは「朗読にかける時間(Time of reading)」と「暗唱にかける時間(Time of recitation)」の割合が異なります。

例えば、「有意味文章(SENSE MATERIAL)」を5学年の生徒がメソッド4で覚える場合、朗読にかける時間は3分36秒、暗唱にかける時間は5分24秒になります。

割合で言うと、朗読に40%、暗唱に60%となります。

実施方法

テストの実施方法です。

- 1つの生徒グループは7-8人。別室のテーブルにグループが座る。

- 生徒はテスト要領の説明を受ける。

- 生徒の前には下向きになった教材カードがある。

- “Ready”、”Go”の合図で生徒はカードを裏返す、そして朗読する。紙から目を離したり、目をつぶって言葉を言えるかどうかの確認はしてはいけない。

- “Recitation”の合図で、紙を見なくても言えるように練習する。思い出せなかったらカードを見て、できるだけ多い枚数を覚えるようにする。

- “Time”の合図で手を止める。

- 生徒は覚えた言葉をできるだけたくさん書き出す。

無意味音節の教材は1、4、5、8年生が覚えることを命じられます。

有意味文章の教材は3、4、5、6、8年生が覚えることを命じられます。

上記箇条書きにある1回のテストについて生徒グループは異なる時間帯、教材、メソッド(※前サブサブセクション参考)でテストを受けます。

異なる時間帯で行う理由は、テストの時間帯による疲労の影響を排除するためです。

異なる教材で行うのは教材の難易度による影響を排除するためです。

また、生徒グループは1回のテストで1つのメソッドで朗読と暗唱をします。

実験結果

無意味音節

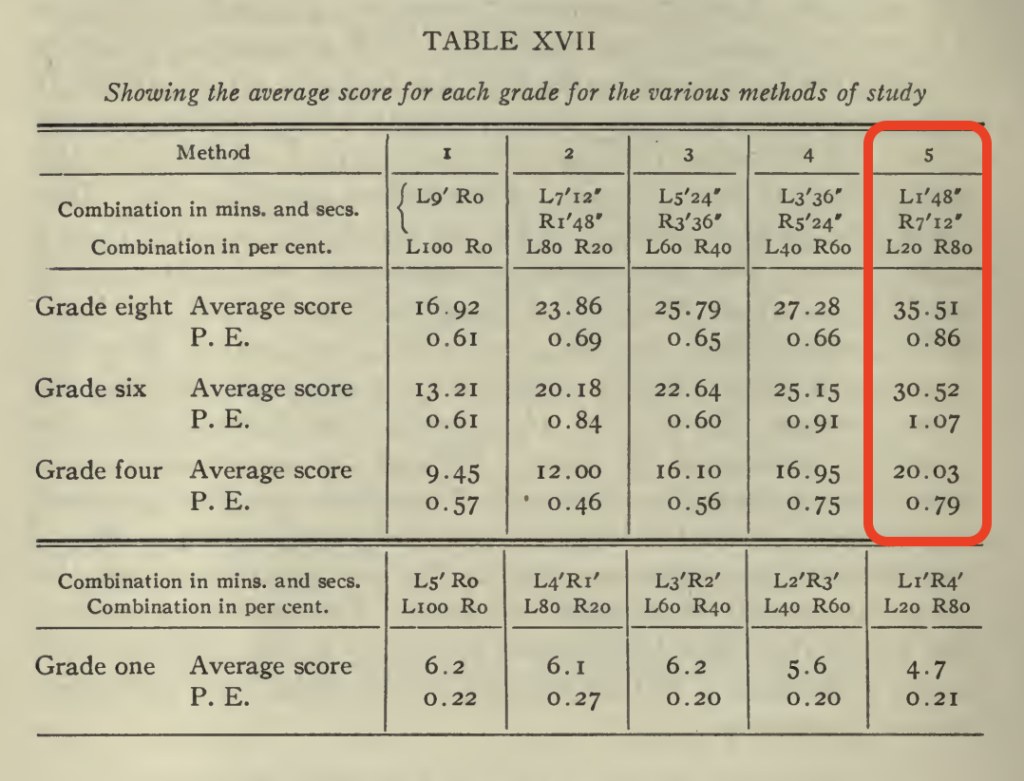

無意味音節に関するテスト結果は次図になりました。

行が学年、列がメソッドです。

4,6,8学年についてはメソッド5(朗読2、暗唱8)が一番高い結果が出ました。

しかし1学年についてはメソッド5が最も低い結果となりました。

著者の考察としては、1学年と幼いために実験に適応できなかったからなのではとあります。

有意味文章

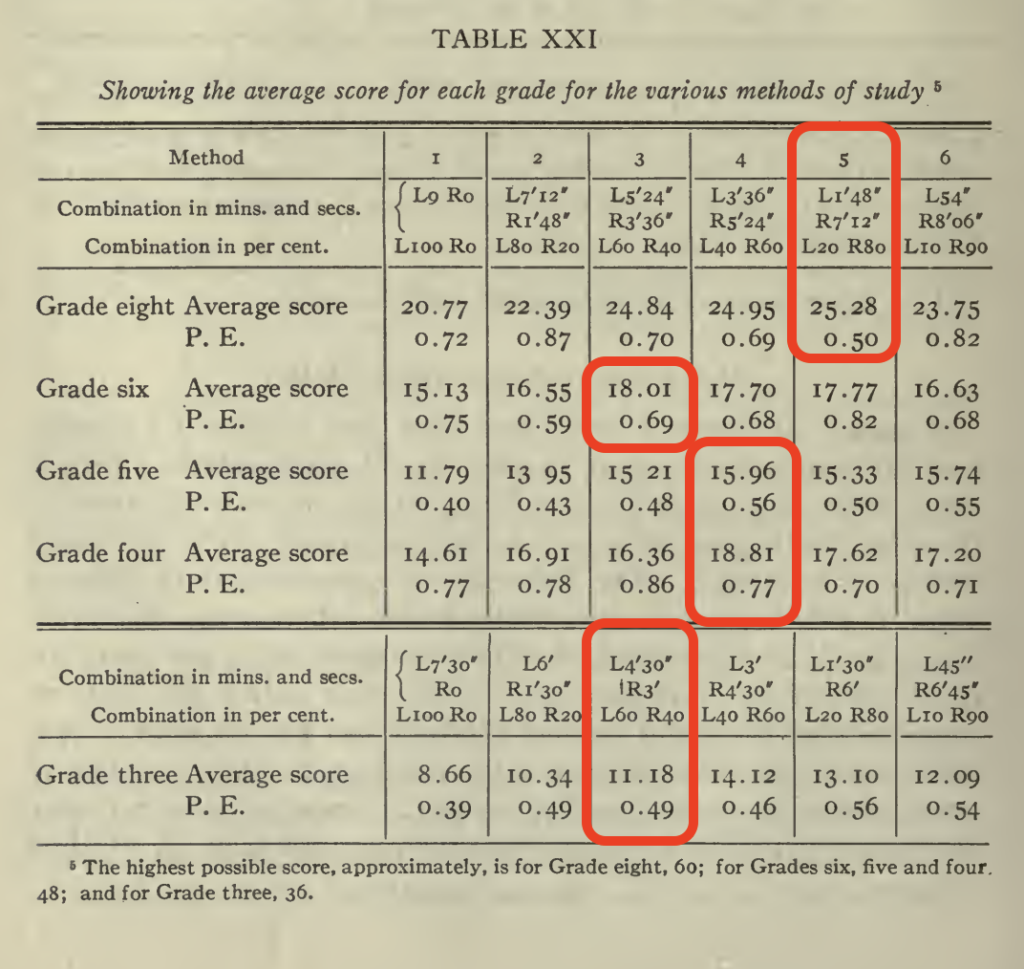

有意味文章に関するテスト結果は次図になりました。

この結果に関して著者は次のようにコメントしています。

A glance will show that the results here obtained differ from those received with nonsense material. In general the advantage of reading with recitation as compared to reading alone is less great. Moreover it appears that introducing the recitation too early proves to be of no value; in fact, for the lower grandes it may prove to be a positive hindrance. This point will be taken up later. All grades agree in showing reading alone to be a poor method of study, while a combination of forty percent. Reading with sixty per cent. Recitation seems to give best results.

引用元:Arthur Irving Gates (1917). Recitation as a factor in memorizing.

(一見して、この結果はNonsenseな教材で得られたものとは異なることがわかるだろう。一般に、朗読を併用した場合の利点は、朗読のみの場合と比較してあまり大きくない。さらに、暗唱の導入が早すぎると、何の価値もないことが分かる。むしろ、低学年にとっては、かえって邪魔になることもある。この点については、後で取り上げる。すべての学年において、朗読だけでは不十分な学習方法であり、40パーセントの朗読と60パーセントの暗唱の組み合わせが最良の結果をもたらすようである。

ということで、有意味文章を3学年以上が覚えようとする場合、40パーセントの朗読と60パーセントの暗唱の組み合わせが最良の結果をもたらすようだとあります。

被験者が大人(大学生)による類似実験

なお、本実験は大人(コロンビア大学の心理学部大学院生15人)でも検証されています。

使用教材は子どもを対象としたものと同じです。

メソッドは次の3つで検証されています。

- メソッド1:10分の学習(もしくは8分の学習)

- メソッド2:5分の学習、5分の暗唱(もしくは4分の学習、4分の暗唱)

- メソッド3:2分の学習、8分の暗唱(もしくは2分の学習、6分の暗唱)

被験者数が十分でなく結論を出すとまではいかないが、示唆はあるもととされています。

なお、無意味音節に関してはメソッド3がメソッド1のダブルスコアでした。

また、有意味文章で20行の詩(詩の間で意味の繋がりがある)を覚えることを被験者に挑戦させた結果、メソッド2、3が1よりも顕著に高かったことが確認されました。

実験のまとめ

大人においても、子ども(3学年以上)においても当該条件のもとでは、朗読(または学習)4割、暗唱6割だと最もパフォーマンスが高そうということになりました。

しかし、気にすべきは次かと考えます。

- あくまでこの実験の条件下で通用する話であり、安易に敷衍や一般化することは慎重になるべき。

- 暗唱6割とあるが、本論がそれをアウトプットとは一言も言っていない。

インプット3割・アウトプット7割の本当と嘘

まず、「嘘」の定義ですが、「その言葉が意図的に事実と異なる情報を提供すること」とします。

その場合「ドラゴン桜2」「アウトプット大全」にあった「インプット3割・アウトプット7割」は嘘ではないと考えます。

その理由は「インプット」を「朗読」「学習」、「アウトプット」を「暗唱」と解釈し、本論の一部実験ではそこに適合しているものがあるからです。

ただ、「嘘」ではないですが実験の細かな条件が書かれていなかったり、暗唱は「インプット」とも「アウトプット」とも解釈できるのに「アウトプット」と言ってしまっているのが誤解を生むと考えます。

本論では”input”と”output”という言葉は一度も登場していませんが、情報発信者が「暗唱」を「アウトプット」と言い切ってしまっているのが問題ですね。

ただ、100%の時間を「朗読」「学習」に充てるよりも、「暗唱」を多めに入れる方がパフォーマンスは高いということは確度が高そうです。

まとめ

有名な本での発言、権威ある人の発言でも深掘りしてみると、全くの嘘とまでは言わなくても説明が不十分であるかとが見えてくるかと思います。

権威に流され発言を鵜呑みにせず自分で調べてみることは大事かもしれません。

なんなら、このブログにある記事でも説明が不十分であったり、事実と異なったものがあるかもしれないので一度は批判的な目で見てくださいね。

それでは。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)