今回は英語を学習する方、英語を教える方が知っておきたい知識についてお話します。

それは、第二言語習得論です。

そうよね、これは私の当て推量だけど英検®1級保持者やTOEIC900以上の人でも知っている人は少ないと思う。

私の会社でも私以上に英語が堪能な人はいるけど、第二言語習得論を知っている人はいなかったわ。

「英語をいかに効率的に教えるか?」を考えるようになって調べ物をしたり、

英語コーチングスクールを検討をしてそこで「第二言語習得論」という言葉を聞く。

そうでないとこの言葉には出会えないわね。

もちろん!

英語で仕事ができるようになるレベルには圧倒的な努力が必要だけど、第二言語習得論を知っておくと効率的に英語力が上がると思うわ。

圧倒的な努力はちょっとだけ減るけど。

それとね、第二言語習得論の考えを取り入れているかどうかは英語スクールの選定基準としていいわね。

この記事です!

他の「第二言語習得論」の関連記事はこちら↓

分かったわ。

それじゃあ、「第二言語習得論とは何?英語学習にどう役立てる?」という題で説明を始めるわね。

あっそうだ大事なお話。

今回のお話にあたって次の書籍を参考にさせてもらったわ。

興味がある人は購入してみるのもいいわね。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

第二言語習得論に関する他の記事はこちら!

第二言語習得論とは?

簡単に言うと「第二言語(日本人にとっての英語)をどうしたらうまく使えるようになるか、あるいは教えることができるか、といった問題を扱う分野」になるわ。

とはいってもこれは狭い意味。

第二言語習得論は第二言語の学習に関するありとあらゆることになるわね。

研究は次のように多岐にわたるの。↓

| 切り分け方 | 種類 |

|---|---|

| 年齢 | 子供を対象としたり、大人を対象としたり、特定の職業を対象としたり |

| テーマ | 4技能に加え、学習の動機づけ、さまざまな文法事項の習得、母語と第二言語の関係、脳内の言語処理、第二言語能力の評価(テスト)の仕方、老化と言語喪失など多種多様 |

| 研究方法 | 定量的、定質的 |

| 研究に使われる理論 | 還元主義的アプローチ、社会的・文化的アプローチ |

そうだと思う。

第二言語習得論は科学の他の研究と比べると、比較的新しいものじゃないかしら。

諸説あるけど、第二言語習得論が始まったといわれるのは1960年代の後半。

エディンバラ大学の応用言語学教授ピット・コーダー氏が「学習者の誤りの重要性(The significance of learners’ errors)」という論文を発表したことがきっかけと言われているわ。

このとおり、2020年から見ると第二言語習得論は50年余りの歴史。

他の科学の分野と比べると若いわね。

だから、まだ分かっていないこともある。

「英語学習はインプットをたくさんやった方がいい!」

「いやいや、英語学習はアウトプットを重視しましょう!」

次々に議論が沸き起こるわね。

確かに、そう思えちゃうわね。

でも理論がひっくり返る、つまりは理論に反証する余地があるっていうのは科学の特性なの、これを反証可能性って言うわ。

だから、第二言語習得論は立派な科学の分野ね。

せっかくだから、次は反証可能性について簡単にお話するわね。

第二言語習得論と反証可能性

第二言語習得論は科学の立派な一分野。

その理由は第二言語習得論は反証可能性があるから。

この反証可能性が科学の条件であると主張したのがイギリスの哲学者、カール・ポパーね。

カール・ポパーは科学と科学でないものを反証可能性によって分別した。

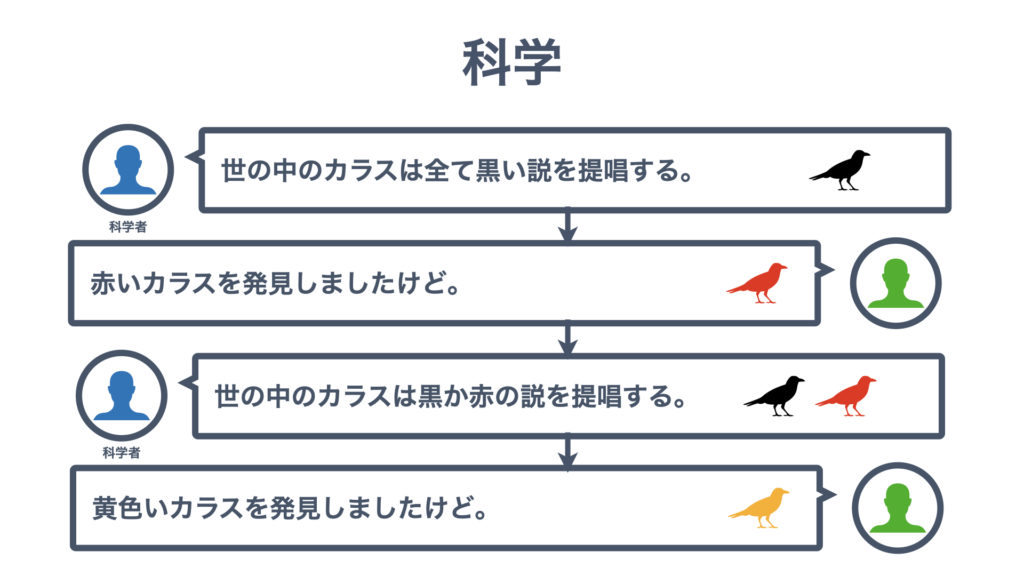

反証が発生することによって、理論の検証がなされる。

これが繰り返されることによって科学が発展するからよ。

科学が反証によって発展することを図にすると次のとおりになるかしら。

これが反証によって理論が磨かれていくイメージね。

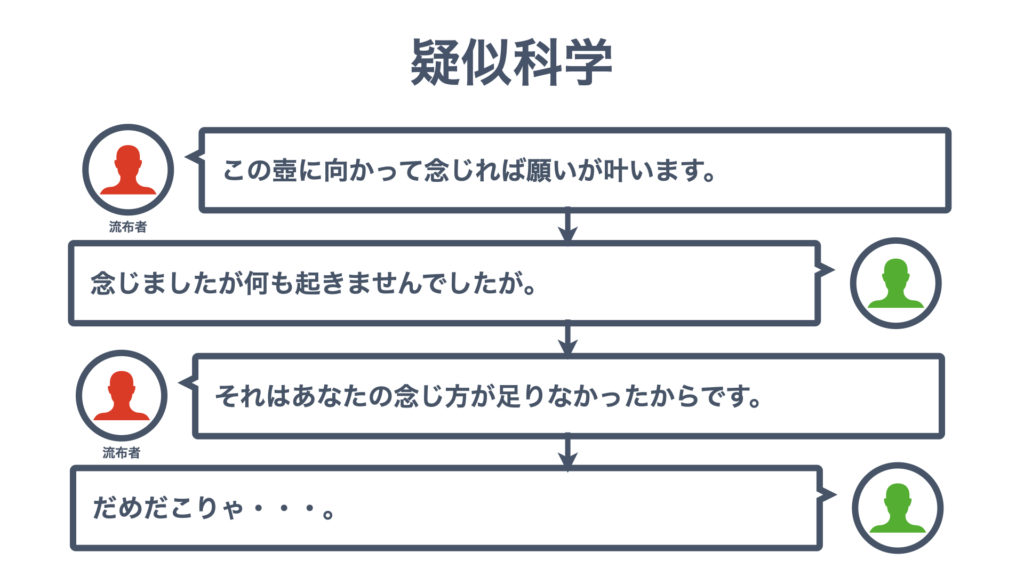

逆に、科学でないもの。

疑似科学や非科学なものは反証可能性が無いから疑似科学の理論を唱える人は何とでも言いくるめちゃうことができるの。

例えば、「100万円の不思議な壺に念じれば願いが叶う説」を唱える人がいるとするね。

図にするとこんな感じ。

完璧無比過ぎていくらでも言い逃れができるイメージね。

それは、現時点でより多くの学者が支持する理論や最大公約数を信じればいいわ。

それでは、それに基づいた英語学習法について学んでいきましょう。

これから説明する英語学習法は多くの学者が支持する理論、もしくは最大公約数のものになるわ。

第二言語習得論に基づいた英語学習法

リスニングはi+1

iは自分のレベル、i+1は自分のレベルより少し上のもの。

自分にとって難しすぎず、優しすぎないレベルの教材がいいわね。

第二言語習得論の第一人者、白井恭弘教授は80%理解できるものをおすすめしているわ。

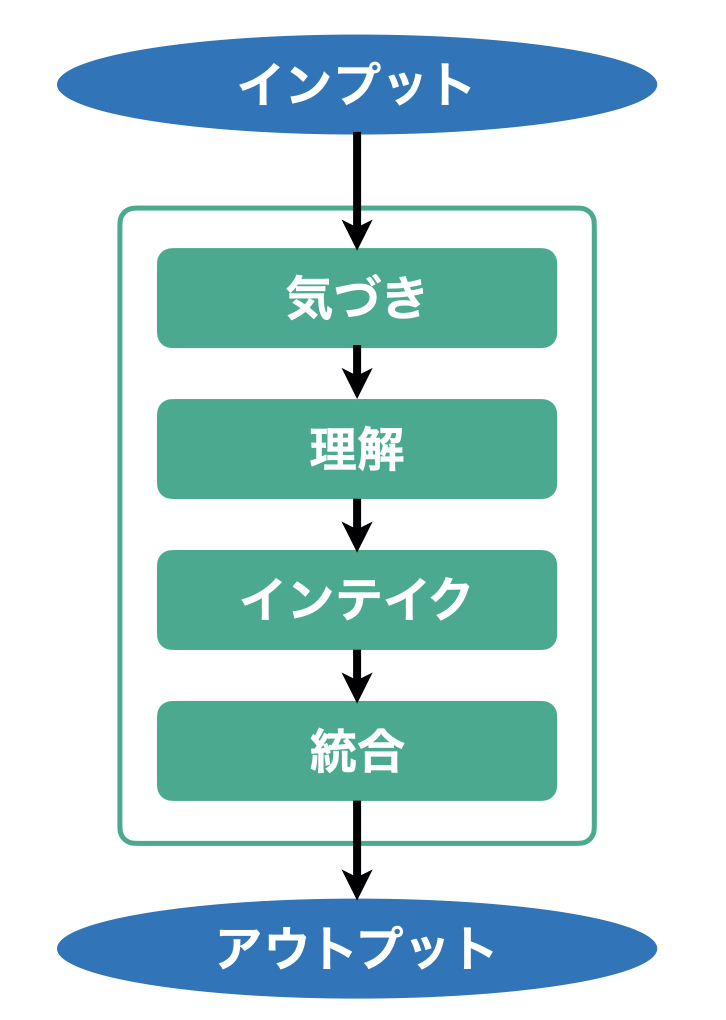

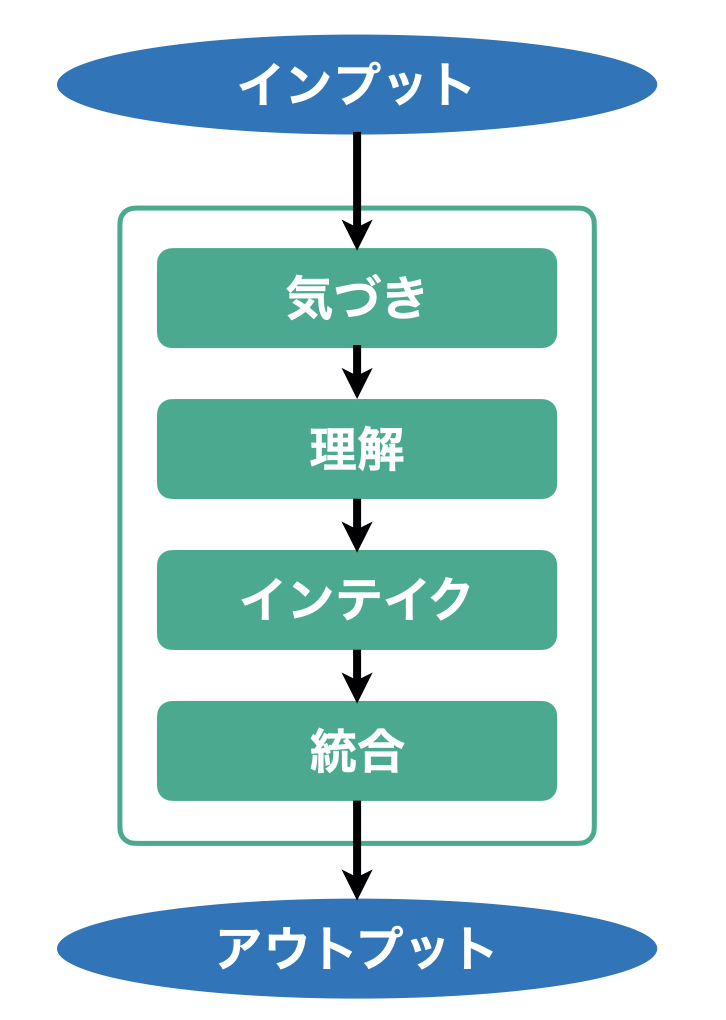

その根っこにある考えは第二言語の学習プロセス。

図にするとこんな感じ。

まさにインプットしてからアウトプットできるまでを要素分解した素晴らしい図ね。

インプットしてからアウトプットできるようになるまで。

インプットしたことが全部自分の中に取り込まれる(インテイク)わけではないの。

易しすぎる教材は得るものがないから「気づき」が発生しない。

難しすぎる教材は「理解」できないから自分の中に取り込まれ(インテイク)ない。

だから「気づき」や「理解」可能なインプットがあるi+1レベルがおすすめされるの。

例文暗記

確かにエイコちゃんの言うとおり、英語の文って単語と文法を組み合わせて創造的につくるものだって考えはあるわね。

でもこれができるのはせいぜい正しい文をつくることくらい。

例えば次の文を見てもらえるかしら。

(私の親の兄弟は四人でした.)

あら、でも文法上は間違っていないわよ。

エイコちゃんならどう直すかしら?

(私はおじが四人いた.)

そうね、そのとおり。

私が言いたいのは、単語と文法だけだと適切な表現を作るにも限界があるってこと。

そして何が適切な表現かを判定するのは難しいの、単語と文法を知っているだけだとね。

それならば、よく使う言い回しや表現を覚えましょうって考え。

お決まりのパターンよ。

でもね、日常言語のかなりの部分はお決まりパターンで構成されているの。

そのような研究があるわ。

エイコちゃんの日常話すことって

くらいでしょ?

冗談よ、許してねエイコちゃん。

でも日本人が日本語を話すときもだいたいお決まりパターンじゃない。

この考えに従って、英語に関してもお決まりパターンをたくさん覚えて、単語だけ入れ替えることができるようにしたらネイティブらしく自然な英文がつくれるって考え。

インプット8割、アウトプット2割

とっても大事。

第二言語習得論では「インプットを重視すべきだ」という考え。

そして「アウトプットを重視すべきだ」という考えどちらもあるの。

しかし、インプット:アウトプット=100:0 や0:100ってことはありえないじゃない。

そこで第二言語習得論の第一人者、白井恭弘教授が提唱したのがインプット:アウトプット=80:20を提唱したの。

もう、たくさんのインプットが必要ね。

さっきも出したけどこの図を見て。

アウトプットするためには、そもそもインプットがなくてはならないのよ。

アウトプットって基本的に自分が持っている英語力を外に出すことでしょ。

アウトプットで得られる気づきもあるかもしれないけど、自分を鍛えたいなら基本はインプット重視。

有意味学習

そう、有意味学習。

人間の記憶力って素晴らしいんだけど外国語を覚えるのは大変。

例えば、本をbookというけど、本とbookには何もつながりがないわよね。

とっても恣意的。

これだと丸暗記するしかないわよね。

これは無意味学習っていうの。

中学生がよく

みたいに唱えて覚えていたのは無意味学習ね。

でも人って歳を取ると無意味学習するのが難しくなってくるの。

記憶力が衰えてくるからね。

でも大人だからって英語学習を諦めることはないわ。

大人は論理的思考ができるようになり、既存の知識を結びつけて構造化して覚えることができるの。

いわゆる有意味学習ね。

有意味学習でよくあるのは語呂合わせ。

quitを「くいっとビール飲むことやめて禁酒」みたいなのが語呂合わせ。

あとは、身の回りのものと結びつける精緻化。

例えば私の会社はグローバルのIT企業なんだけど、確認をお願いするメールでconfirmという単語はよく見かけるわ。

だから、confirmは確認メールで登場するやつだって覚えることができる。

このように記憶力が衰えても有意味学習でやっていけば文法や単語を覚えることは問題ないわ。

シャドウイング

そう、シャドウイング。

シャドウイングとは聞こえてくる英語音声を聞きながらそれを真似して発音する訓練法。

元々は通訳者の方の訓練法だったんだけど、効果の高さが注目されて一般的な英語学習者の間でも広まっているわね。

シャドウイングって単語の正しい発音を覚えることができるようになるし、シャドウイングってフレーズが頭の中に残るからスピーキングの際の助けにもなるわね。

私は多くの英語学習者の方と交流しているけどシャドウイングをしている方の割合はとても多かったわ。

基本的な文法を学ぶ

第二言語習得論の第一人者、白井恭弘教授いわく「中学から高校一年程度のもので文をつくれるレベルまでマスターすればいいでしょう」とのこと。

まぁね、このお方は色々と本を出されているから第二言語習得論を学ぶ方なら間違いなく目にすると思う。

ともかく、質のいいインプットをするためには文法は大事よ。

帰国子女でTOEIC800以上取れる人が、リーディングやライティングで太刀打ちできなくて「文法を学び直したい!」と落胆する話はあまたあるわね。

ただし、「説明を読んでも理解出来ない文法は無視してもかまわない」と教授の但し書きがあるわ。

時間投資に基づいた考えね。

確かに、私はクジラの公式はもう忘れちゃったわ。

うん、高校卒業してから一度も出くわしたことがなかったからね。

だけど、クジラの公式を覚えるなとは言わないわ。

時間投資を考慮して「自分はこの文法を覚えるか、無視するか」自分で考えて決めてみてね。

動機付けをする

・昇進試験があるからTOEICで600以上取らなければならない

・アメリカ文化を知りたいから英語の勉強をしたい

・英語の勉強そのものが楽しい

このような動機があればやる気も出てくるわね。

学ぶことに興味がわけば、インプットの理解が高まり、そのシナジーにより動機付けが高まるから。

まとめ

第二言語習得論はちょっと難しくて、用語を正しい文脈をで使用できるためにはちょっと学習コストがかかるわね。

でも今回はなるべく専門用語を少なくして解説してみたわ。

エイコちゃん、どうだったかしら?

まぁ、そうよね。

私も第二言語習得論を知ったのは英検®1級に合格した後。

もっと早く知りたかったわ。

でも、若いうちに知ることができた人はラッキーね。

この理論に基づいて学習すれば、効率が悪い勉強からは脱却できるのではないかしら。

さて引き続き勉強を頑張っていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)