シリーズものとなっている第二言語習得論ですが、今回も新しいお話をしたいと思います。

今回は言語間距離と転移についてお話します。

うん、そう。

言語間距離と転移。

実は前回のお話で言語間距離が少し登場したんだけど覚えているかしら?

前回のお話はこちら!↓

他にもこんな「第二言語習得論」に関する関連記事があります↓

そう。

その話を今回深堀りするわね。

実は日本人が英語が苦手と言われる理由。

その一つが言語間距離なの。

そして、日本人の英語苦手の原因である転移について解説していくわ。

それでは「日本人が英語ができない理由は何?言語間距離と転移を知ろう!」と題して始めます。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

言語間距離とは?

言語間距離とは言語Aと言語Bがどれだけ似ているかを示すもの。

距離が小さいと言語Aと言語Bが似ている。

距離が大きいと言語は似つかないってことになる。

言語間距離が大きいと言語の習得は大変になるわけね。

さてエイコちゃんにクイズです。

✅フランス語

✅マレー語

✅ロシア語

✅日本語

あの、うにゃうにゃって書く文字があるじゃないですか

残念、正解は日本語でした。

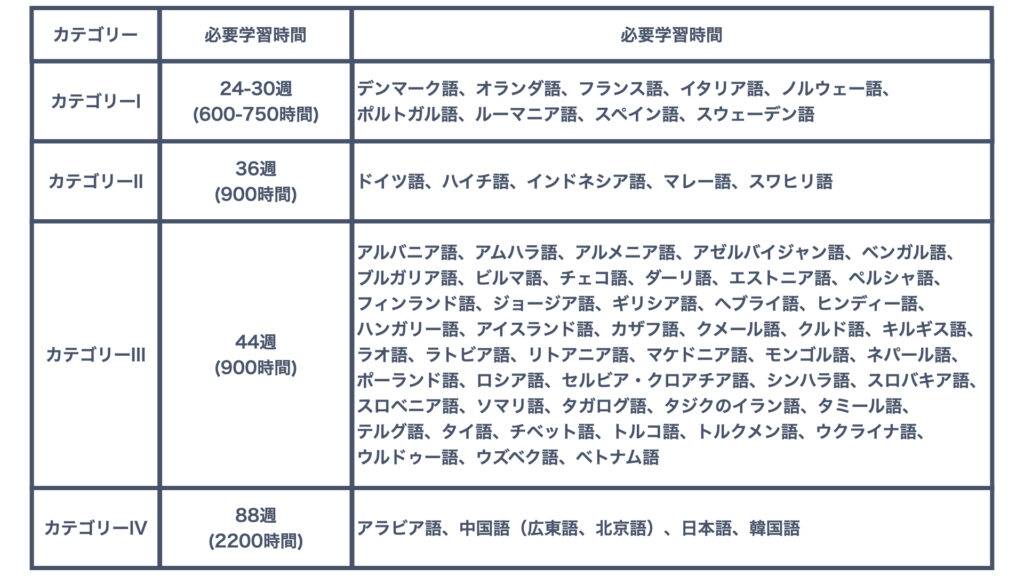

さて英語との言語間距離の図があるから一度見ていただこうかしら。

この図の元はアメリカの外交官育成機関FSI(Foreign Service Institute)が提供するデータよ。

英語ネイティブを基点としてカテゴリーIからIVまであるんだけど、Iが一番易しくて、IVが一番難しいものよ。

フランス語はカテゴリーI。

つまりは、英語ネイティブにとってフランス語習得は簡単、逆も然りで、フランス人にって英語習得は簡単。

日本語はカテゴリーIV。

つまりは、英語ネイティブにとって日本語習得は難しい、逆も然りで、日本人にって英語習得は難しい。

さて、ここまでは昔にお話したわね。

今から新しいお話をするわ。

転移とは?

転移の定義と身近な例

転移の定義は次のとおり。

具体例を使って説明するわね。

転移って言語学習以外でも似たようなことが起きるから身近な例で示すわ。

例えば野球経験者がテニスを始めるとする。

そうすると、野球のスイングの癖がテニスをするときにも現れる、意識的にも無意識的にも。

これが転移。

他の例だと、パソコンのキーボード。

キーボード配置ってどのキーボードも似ているんだけど細かな部分で差があることがある。

キーボードを新調して新しいものを使う場合、古いキーボードの打鍵癖が出てしまう。

私も4月になるとクラス替えがあったにも関わらず、古いクラスに行くことがありますー

これも転移かもしれないわねー

とかく転移の感覚は分かったかしら?

それじゃあ第二言語習得における転移を説明するわね。

第二言語習得における転移

さきほどの身近な例で転移の感覚が掴めたと思う。

これを踏まえて第二言語習得における転移について言うわね。

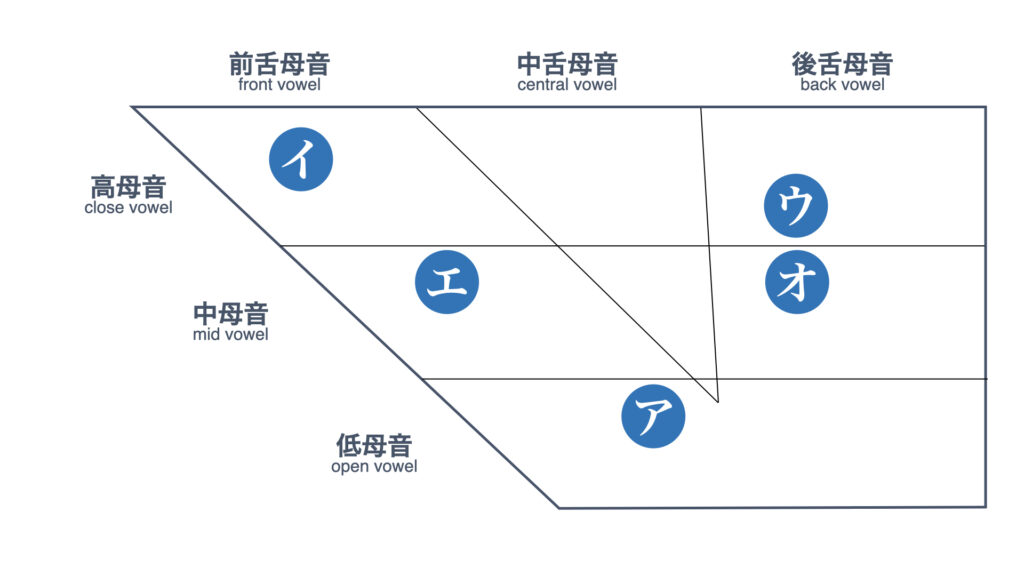

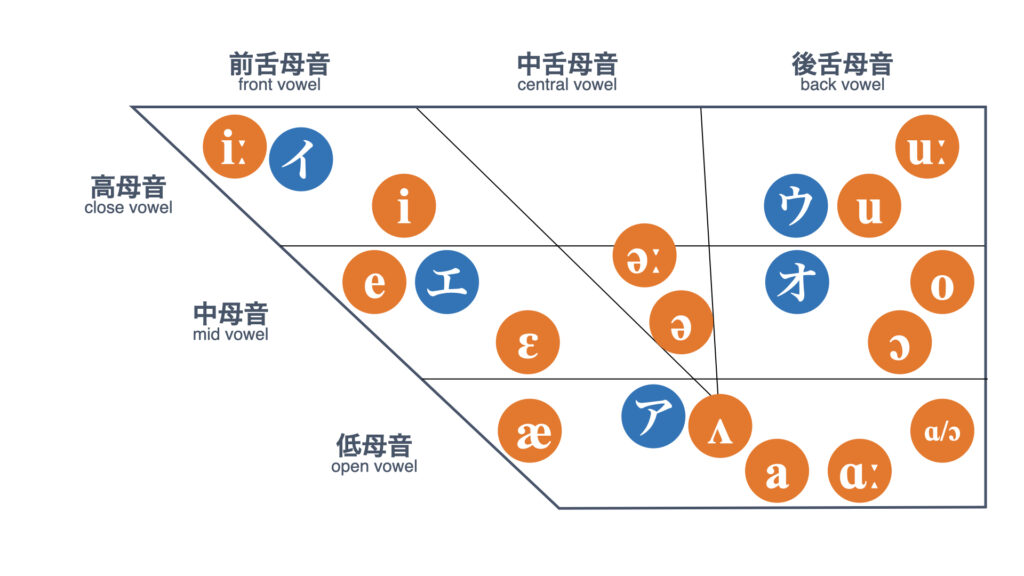

例えば母音。

日本人が英語学習をするとき難しさを感じるのは発音じゃないかな。

その理由が日本語の母音が少ないことにあるんじゃないかと思う。

日本語における母音は次のとおりね(※)。

※ 「はじめての英語学 / 長谷川瑞穂」を参照して作っています。

うん、多くの日本人はこのことは理解していると思うわ。

さてエイコちゃんに質問だけど、英語にはいくつ母音があると思う?

そうね、答えを見てみましょうか。

15個あるわね(※)。

※ 「はじめての英語学 / 長谷川瑞穂」を参照して作っています。

英語の母音がいくつあるか数え方により分かれてくるんだけど、おおよそ15-25の範囲になるわ。

いずれにせよ言えることは英語は日本語よりも母音数が多いってこと。

さて前置きが長くなっちゃったけど、日本語は母音数が少ない、英語は多い。

日本語の母音数の少なさが転移して英語習得を難しくさせている。

うーん、転移はね「正の転移」「負の転移」があるの。

正の転移は言語習得に有利に働く転移、負の転移は不利に働く転移。

さっきのは負の転移の例だけど、正の転移のお話もするわね。

正の転移は日本人が韓国語を学ぶことを考えればイメージがしやすいわ。

主語、述語、目的語の並びって日本語と英語は全然違うけど、日本語と韓国語は似ている。

日本語と韓国語を訳すとき、直訳すればだいたいうまくいくわね。

だから日本人にとって韓国語は英語よりも習得しやすい。

あとは日本人が中国語を学ぶときもそうね。

日本語と中国語には漢字が共通しているから、漢字からおおよその意味が推測できる。

日本人からすると中国に旅行にいっても看板や標識の文字が何を指すのか予想ができるでしょ?

これらが正の転移ね。

転移のお話、エイコちゃんはご理解ということでよろしいかしら?

転移が影響したんですねー。

発音もそうだけど、他にも日本人にとって転移が生じやすい事柄は英語にはたくさんあるわ。

英語は日本人にとって負の転移が生じやすい言語。

そう考えることができるわね。

言語間距離と有標性

そうよ、有標性。

言語間距離を考える上で有標性という考えが重要だからそれを紹介させていただくわね。

定義は次になるかな。

有標性が高い▶複雑あるいは頻度が低い▶有標性が高い項目は習得が難しい

定義だけだと分かりにくいかもしれないわね。

私なりに言い換えると「難しさ」ね(※注意 分かりやすくするために端折ったので、定義の正確性は大分欠けていると思います)。

「有標性が高い」は習得が難しい、そして「有標性が低い」は習得が易しいの意味になると思うわ。

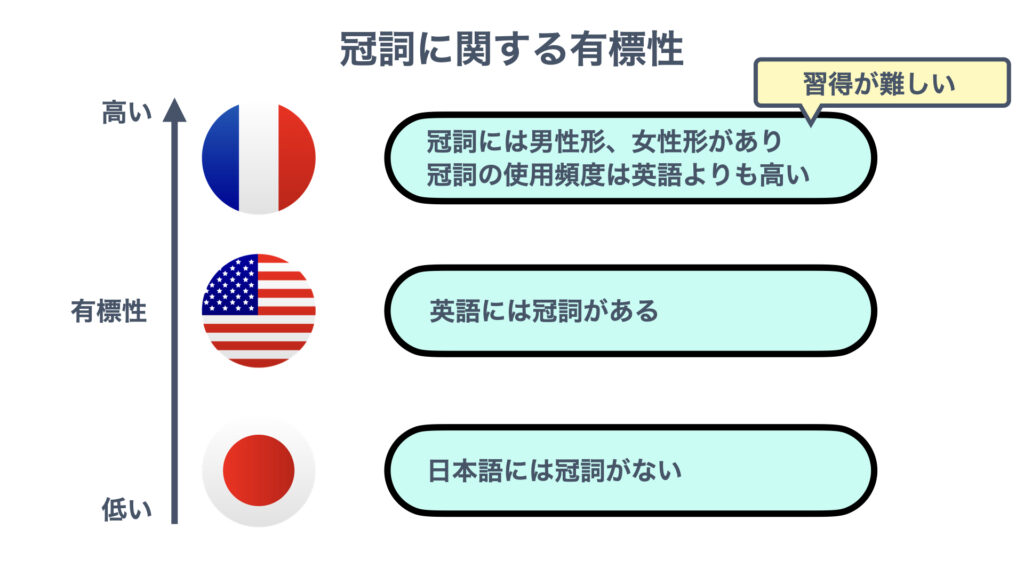

冠詞を具体例にして考えましょうか。

次の図(冠詞に関する有標性)を見てくれるかしら。

冠詞について考えると、日本語には冠詞がないから習得は易しい。

易しいというよりも、習得する必要がないんだけどね。

冠詞に関して日本語の場合、有標性は低いっていうの。

そして、英語。

英語には冠詞のtheがある、そして冠詞を付けるルールも複雑。

冠詞に関して英語は日本語よりも有標性と言えるわね。

そしてフランス語。

フランス語では英語のtheに相当する冠詞が男性形と女性形の2種類に分かれている(leとla)。

そして、フランス語では冠詞の登場頻度は英語のそれよりも多い。

こう考えると、冠詞に関してフランス語は英語よりも有標性が高いと言える。

フランス語にはもっと冠詞の種類があるんですか・・・

そうよ、大学で第二外国語でフランス語を選んだ人は冠詞で苦労しているみたいね。

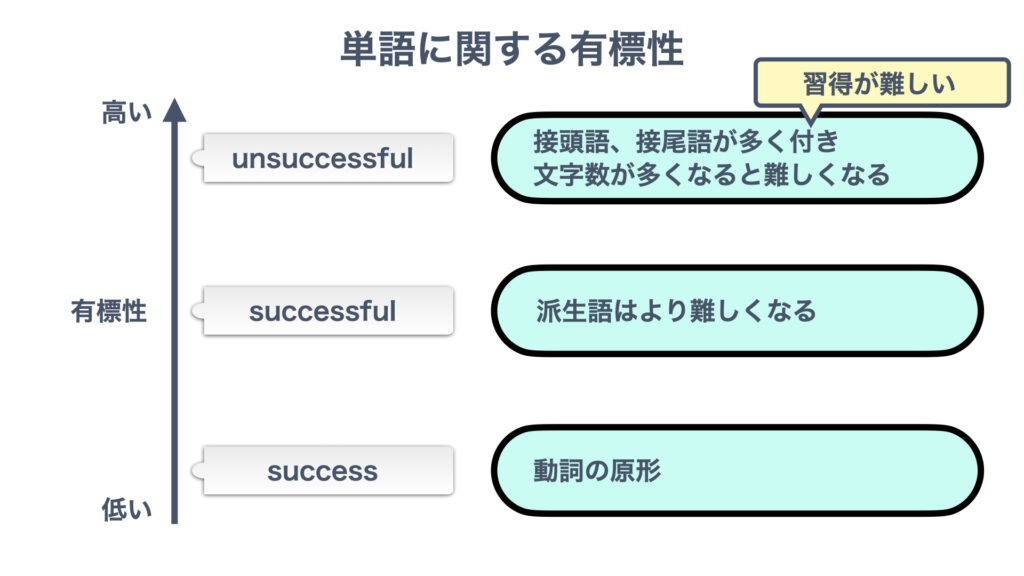

さておき、もう一つ有標性の例を出すわ。

さっきは複数の言語を例にしたけど、今度は一つの言語の中でも有標性の高低があるものを例にするわ。

次の図を見てもらえるかしら。

単語を覚えるときでも習得がしやすいものと難しいものがあることを示す例。

例えば、”success”という単語。

おそらく英語学習の初期に習うわね。

そして、successには派生語が色々あってsuccessful、unsuccessful等がある。

successfulはsuccessに形容詞を作る接尾語fulを付けたもの。

unsuccessfulはさきほどのsuccessfulにさらに接頭語のunを付けたもの。

こんな感じで同一言語でもsuccessについて比較すると次のように考えることができるんじゃないかしら。

successfulやunsuccessfulのような単語は構成要素が増え文字数も多くなる。

相対的にsuccessよりも有標性が高くなる。

有標性って少し曖昧さを含む概念で、厳密には定義されていなくて意味を掴むのが難しいんだけど。

エイコちゃんは何となーく意味を掴めたかしら?

最後に転移と有標性を踏まえて日本人が英語が苦手な理由を説明するわね。

日本人が英語ができない理由そして日本語と英語の違い

その後に日本語と英語の違いをお話させていただくわ。

日本人が英語ができない理由。

色々と論じされているわね。

理由でよく掲げられているのは

- 学習指導要領と施策が不十分である

- 日本人は英語ができなくても高等教育を受けることができ、社会的立場で不利になりにくい

っていうところかしら。

今回はこの2つの理由について触れないわ。

3つ目の理由、日本語と英語は言語間距離が大きいについて話すわね。

さて日本語と英語は言語間距離が大きい。

大きいから、有標性も高くなるし、負の転移も起こりやすくなる。

…ということで日本語と英語、どのようなところが似ていないか列挙していくわ。

語順の違い

- 日本語は 主語+目的語+動詞 →私は 勉強が 好き。

- 英語は 主語+動詞+目的語 →I like study.

というのが良い例ね。

日本語は語順を変えても意味はそれほど変わらないけど、英語だと意味が変わってしまうわね。

もうタピオカミルクティーと味噌汁くらい大きな違いね。

なんか嫌です・・・

主語を省略するか否か

次の例文を見ましょうか。

さてこの英文を日本語に訳してみました。

エイコちゃん、違和感はあるかしら?

僕は最初の1回でいいかなって思います。

うん、エイコちゃんの言うとおり。

日本語は文脈上自明な主語は省略することが多いわね。

逆に英語は主語は明確。

日本語から英語に翻訳するときも翻訳者は「主語は何なんだろう」って悩むという話を私は聞いたことがあるわ。

冠詞、数、a、the、単数、複数

おそらく日本人の英語学習者にとっても難しい問題だと思うの。

うん、そうだよね。

英語は状況を正しく把握する考えが日本語よりも強いの。

だからタイトルにあるようなものが登場するの。

一度登場したものか? はじめて登場するものか? 数はいくつか?

その考えが言語にも反映されたってわけ。

擬声語、擬音語、擬態語

反面、英語はその逆。

擬声語、擬音語、擬態語の充実度については大きな違いなんだけど、説明は割愛させていただくわ。

日本語にある独特の外来語

つまりは和製英語。

ちょっとこれがクセモノね。

日本語にある外来語は英語、ドイツ語、オランダ語等色々と取り入れている。

表現が豊かになるのはいいんだけど問題は和製英語、これが英語学習を難しくさせていると思うわ。

例えば次のように英語に訳したときの綴りがまったく違うもの

- ノートパソコン(英語だとlaptop PC)

- サラリーマン(英語だとbusiness person)

また次のように英語に訳したときの読みがまったく違うもの

- エネルギー(英語だとenergyと綴り、読みは「エナヂィ」)

- ワクチン(英語だとvaccineと綴り、読みは「ヴァクスィーン」)

があるから注意ね。

うん、そうだよね。

私もvaccineを覚えたときはそうだったわ。

このように和製英語が英語学習の妨げになることもあるから注意ね。

日本語と英語の違いのまとめ

こうして見てみると日本語と英語って見事に違う言語だと思うわ。

もうタピオカミルクティーとキムチスープくらい違うわね。

なんか嫌です・・・

これくらい違うんだから日本人にとって英語学習者は不利ってことが分かるんじゃないかしら。

日本人は英語が苦手。

それは世界最大の英語能力指数ランキングでも下位になるほどだからデータでも分かること。

だけど、日本語と英語の言語間距離は他言語に比して大きく、日本人にとってのそもそものスタート地点が不利なものであることは理解してほしいわね。

まとめ

日本人が英語が苦手な原因。

色々あると思うけど、今回の話を持ち帰ってみてね。

英語という日本人にとってものすごく難しい言語を私たちは学んでいる。

そう考えるとちょっと励みになるんじゃないかと思うわ。

私たち日本人ってこんなに難しいことを頑張っていたんですね!

うん、そのことを知ってもらえるだけでも今回お話をした甲斐があったわ。

だから、英語学習で成果を出した人に言えること。

英語学習で成果を出した人は圧倒的な努力ができる人である証。

そうなるんじゃないかな。

だけどね、いくら英語ができる人であっても道徳観や倫理観に欠ける人になったらダメ。

それは気をつけましょうね。

そんな人は礼儀に欠けた行動をとりやすいから、他の学習者にとって悪影響を与えかねない。

その逆で道徳観や倫理観を備えた人は多くの人によい影響を与えることができる。

英語学習で成果を出す、そして道徳観や倫理観を備えた人になる。

それを目指しましょう。

それじゃあ引き続き、ほどほどに勉強を頑張っていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)