このブログではおなじみの第二言語習得論ですが、今回も新しいお話をしたいと思います。

今回は何ですか?

今回はインプット仮説についてお話します。

うん、第二言語習得論に馴染みがないとまず聞かない言葉だからね。

だけどね、第二言語習得論の世界でインプットについてどういう考え方をしているか。

インプット仮説を知ることにより明らかになるわ。

エイコちゃんは興味あるかな?

インプットがどれほど大事なのか気になりました。

うん、エイコちゃんのように興味がある人には今回の記事はマッチすると思うわ。

さて、このブログでは第二言語習得論を扱っています。

他の記事が気になる方は下記リンクからどうぞ。

他の記事はこちら!↓

それでは「クラッシェンのインプット仮説って何?優しく解説します!」と題して始めます。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

クラッシェンのインプット仮説とは?

まず、言語習得の世界ではインプット(聞く・読む)だけで言語習得が可能なのか、アウトプット(話す・書く)が必要かって論争があるの。

そして「言語習得は、母語も外国語も内容を理解することによってのみおこる」っていうインプット仮説を主張したのが南カリフォルニア大学名誉教授のスティーヴン・クラッシェンね。

まぁ、そこは気になるところだけど証拠はあるわ。

それについて話すわね。

インプット仮説を支える根拠1:小さな子供が親の言葉を聞き、突然話せるようになる

小さな子供が親の言葉を聞き、突然話せるようになるというケース。

例えば母語を例にして考えるわね。

2-3歳くらいの小さな子供がいるとする。

その子は全然言葉らしい言葉を話せなくじっと黙っている(これを沈黙期(silent period)といいます)。

だけど、ある日突然「おかあさん、ごはん食べたい」って話すようになる。

その子はお父さん、お母さんの会話を聞いただけ。

これを考えると言語習得は話すことは必要条件ではないと言えるかもしれない。

インプット仮説を支える根拠2:聴解優先教授法が効果を上げた

聴解優先教授法が効果を上げたケース。

クラッシェンがインプット仮説の拠り所としているのが聴解優先教授法(comprehension approach)という外国語教授法で効果を上げたこと。

聴解優先教授法はインプットを重視した外国語教授法ね。

その効果が立証されているのは全身反応教授法(Total Physical Response)

この教授法はね先生が生徒に色々な指示をして生徒が全身で反応するものなの。

例えばこんな指示ね。

・足を踏み鳴らしてください。

・ひざを曲げてください。

そしてこれをゲームにしたのが”Simon Says”ね。

実際にどんなものか見てみましょうか。

どうぞ👇

そうね、楽しそうだよね♪

でもね、この教授法は楽しいだけでなく効果もきちんとでているの。

この教授法を開発したのはサンノゼ州立大学の心理学者ジェームス・アッシャー名誉教授。

ジェームス教授はこれを1960年代に開発して、スペイン語、日本語、ドイツ語、ロシア語などの学習に関する実験でその効果を示しているの。

当時のスペイン語学習を例にすると

- 授業の70%は聞く活動

- 授業の20%は話す活動

- 授業の10%は読み書き

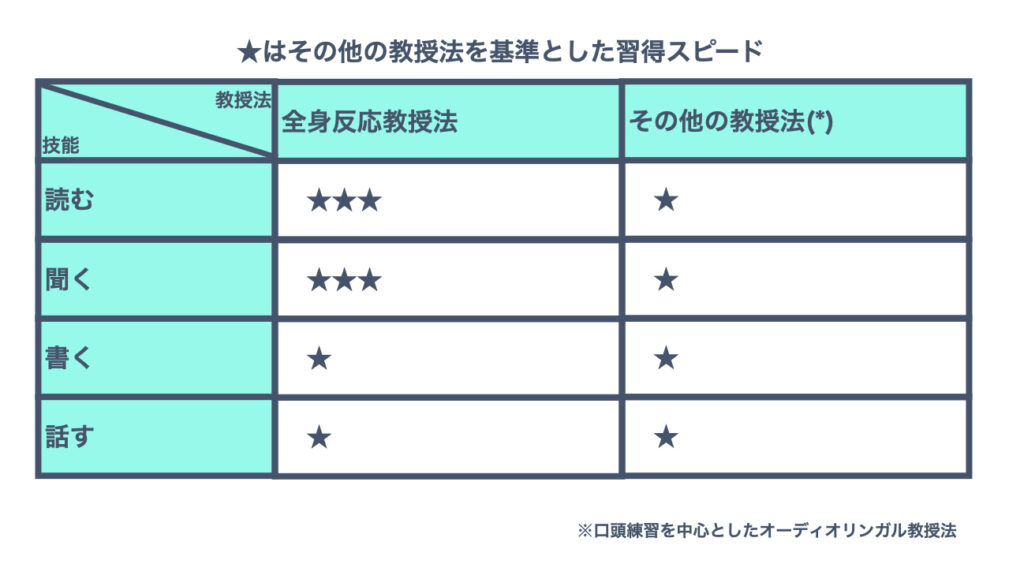

っていうインプットへの配分が高い授業であるにも関わらず他の教授法(*)の学生よりも高い結果が出たの。

* 口頭練習を中心としたオーディオリンガル教授法

こんな感じよ。

「読む」「聞く」の技能に関して3倍の習得スピードが出たのよ。

うん、でも後知恵にはなっちゃうんだけど分からないこともないわね。

私の友人の話なんだけどTOEICで700点取った後しばらく忙しくなり1年くらいはTOEICの勉強ができなかったんだって。

だけど2年後に受験すると特にTOEICの対策無しでTOIEC800点を取得。

仕事の調べ物で英語サイトを見ることが多く、これが影響したんじゃないかなって友人は言っていたわ。

…ということでインプットが4技能向上に影響する例ね。

インプットを理解することが言語習得の重要なメカニズムってことが分かるわね。

最高です!

ところがねインプット仮説では説明できない事象があるの。

次のセクションではそれを説明するわね。

インプット仮説で説明できないこと

今までの話を踏まえるとインプット仮説はかなり信憑性があるんじゃないかな。

どう思うかしらエイコちゃん?

うん、だけどねそれでは説明がつかない事象が二つあるの。

それについて説明するわね。

インプット仮説で説明できないこと1:テレビからは言語習得ができない

テレビからは言語習得ができない。

うん。

1つ次のケースがあるの。

両親に聴覚障害があって、親同士は手話で会話。

親は子供に手話でも話しかけなかったため、子供はテレビから言語を取得。

その結果、3歳9ヶ月のときに子供がケースワーカーに発見されたとき子供の話し言葉は文法的にかなり不自然だったというもの。

これを考えると、インプットが何でも良いとは考えにくいわね。

インプット仮説で説明できないこと2:受容的バイリンガル

受容的バイリンガル。

受容的バイリンガルっていうのは二つの言語を聞いて理解することはできるけど、その一つは話すことができないって人のこと。

移民の二世、三世によるある話ね。

日系アメリカ人のケースを考えると、両親は子供に英語も日本語も使えるようになってほしいとそれを教える。

だけども子供が学校に通うようになると英語が重要な言語となり日本語が衰える。

そして日本語は聞いて理解することができるが話せないって状態が発生する。

うん。

これをうまく説明するものはあるのでしょうか・・・?

そうね。

それについては、次のサブセクションで説明しましょうか。

「インプット」と「アウトプットの必要性」

これが重要と言われているわ。

ちなみに「インプット」と「アウトプットの必要性」を主張するのは言語学者の白井恭弘教授。

そんな白井教授の考えを述べると次のようになる。

まず

- インプットのみで突然話せるようになった子供

- テレビを見て育った子供、受容的バイリンガルにより話せない子供

この違いは何か?

それはリハーサルをする必要があるかどうか。

そうリハーサル。

リハーサルは言葉通りの意味でとらえてもらえればいい。

インプットのみで突然話せるようになった子供のことを考える場合、その子供は黙っている期間(沈黙期(silent period))に何をしていたか。

答えはもう言っちゃったけどリハーサル。

リハーサルとは言っても、実際に声に出すのではなく頭の中でリハーサルをする感じ。

エイコちゃんもあるでしょ?学校の二者面談などで先生と話す場合、何を話そうか頭の中で考えること。

逆にテレビを見て育った子供、受容的バイリンガルにより話せない子供はインプットを理解する必要があっても話す必要がなかった。

だから話す能力が育たなかった。

例えば受容的バイリンガルの子供だと、住まいはアメリカ。

親は日本語を教えてはくれるが使う場面なし。

だけど学校では友だちや先生と話すために英語は必要。

日本語は育たない、英語は育つ。

私自身の経験も話すと、英会話力の向上は英会話スクールに行くよりも家で英会話フレーズを一人でつぶやいていたときが向上したわ。

まぁ、このようなことを言ってしまうと英会話スクール関係者に怒られてしまうからおおっぴらに言えないけど・・・。

・・・まあまあ。

白井教授の考え、「インプット」と「アウトプットの必要性」はこんな感じね。

インプット仮説を踏まえてどう英語学習に活かすか?

今回は2つあるので伝えますね。

インプット学習をすることは間違いでない

うん。

白井教授いわくインプットをの重要性を否定する研究者はいないとのこと。

インプットによって第二言語の音声、語彙、文法の自然な習得が進む。

もしインプット学習が良いのか迷っている学習者がいるのなら、この事実が背中を押してくれると思うわ。

「インプット」と「アウトプットの必要性」が一緒になった環境に身を置く

例えばだけど、新しい単語を覚えるというインプットがあったとする。

これをインプットしてお終いだったらその単語をうまく使うことは難しくなるかもしれないわね。

だけど、この単語を使った会話を頭の中でしてみる等のリハーサルがあれば単語をうまく使えるかもしれない。

そんな環境。

私もやってみます!!

いいと思うわ。

トライしてみてね。

まとめ

今回のお話で分かったわね。

英語学習においてインプットはとっても大事。

もし英会話スクールに長年通っているけど会話力、語彙が伸びないって人がいたらこの話を教えてあげるといいわね。

その前のインプットが大事だなーって気づかされました。

うん、その気付きが得られたのなら今回のお話は価値があったわね。

さてみなさんの英語学習はどうでしょうか?

- 英語力を伸ばしたいのに、インプットが全然なかった。

- インプットがあっても、それを上手く使うためのリハーサルができていなかった。

ということはなかったでしょうか?

もしその学習法をされていたのならインプットに注力するのもありだと思います。

それじゃあ引き続き、ほどほどに勉強を頑張っていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)