英語を学習する方、英語を教える方が知っておきたい知識、第二言語習得論について今回お話します。

前回は「英語学習にどう役立てる?」の話でした。

前回の記事はこちら!↓

関連記事はこちら!↓

今回は英語習得における向き・不向きについて第二言語習得論に基づいてお話させていただきます。

英語習得に向き・不向きってあるんですか?

まぁまぁ。

それは、ちゃんとお伝えするわ。

大事なことは、向き・不向きを把握して戦略的に学習していくこと、適切なマインドセットを持つこと。

仮に不向きな部分が判明しても、そこまで落ち込む必要はないと思うわ。

それじゃあ、「英語習得に向き・不向きがあるか第二言語習得論で考える」と題して解説していきます。

今回の記事は次の書籍を参考にしています。

Amazon Kindle Amazon 紙書籍 楽天

参考文献リンク

英語習得の向き・不向きを決める4つの要素

やっぱり英語習得に向き・不向きってあるんですか?

そうね、今からお話することを踏まえると程度問題で「向き・不向き」はあると思うわ。

うーん、でもね「英語習得に向き・不向きはない」っていう01の言い切りはできないと思うの。

もし向き・不向きがないのなら誰もが第二言語習得に成功するでしょ?

だけど、向き・不向きの要素があるから習得に成功しない人も出てくる。

繰り返し言っちゃうけど。

向き・不向きを把握して戦略的に学習していくこと、適切なマインドセットを持つこと、これが大事。

では始めるわね。

外国語学習適正

そうよ、外国語学習適正。

これが、英語習得に向き・不向きがある一因となっていると言われているの。

外国語学習適正を測るテストはいくつかあるんだけど、最も知られているのはMLATじゃないかと思う。

MLATはModern Language Aptitude Testの略で現代語適正テストって意味。

これはアメリカ国務省の外交官育成機関(Foreign Service Institute)で、外国語学習者候補を選別するためにつくられたもの。

もし外交官に外国語を学ばせるなら適正がある人を教育すればお金をかけなくても済むじゃない?

MLATはそれを見極めるためのテスト。

1967年に公認されて、今でも多くの研究、他の適正テストにも影響を与えているの。

次の能力を測るテストね。

・文法に関する敏感さ

・意味と言語形式との関連パターンを見つけ出す能力

・丸暗記する能力

MLATのサンプル問題のリンクもあるから興味があれば見てくださいね。

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Language_Aptitude_Test

MLATなどの適正テストによって測られた適性が教室での外国語習得の成否をある程度予測することが分かっているの。

まぁ、教室外の、自然習得の英語まで成否が分かるのかどうかは論争になっているけどね。

そして、ロンドン大学のPeter Skehan教授は、MLATで測る4つの能力を3つの要因にまとめたの。

・音声認識能力

・言語分析能力

・記憶

これが外国語学習適正になるわ。

とりわけPeter教授は思春期を過ぎて習得に成功した学習者に共通していることは高い記憶力だと述べたの。

つまりは、ルールを覚えてそれを適用するよりも膨大な数のフレーズを覚えて使いこなすことが重要ってこと。

だって私たちの日常会話の大部分はお決まりパターンで構成されているからね。

この記事でも述べました!

さてこの3つの要因について言えるのは、学習者はそれぞれの要因でどれが強いのか弱いのか把握することだと思うの。

自分が音声認識能力が弱いと思ったら → リスニングに重みを置いて学習する

自分が言語分析能力が弱いと思ったら → 文法に重みを置いて学習する

のような対策が打てるからね。

ちなみに私は音声認識能力が弱くて、言語分析能力が強いと思っているわ。

だから、長文読解や文法問題で困ったことはあまりない。

だけどリスニングの得点率が低かったから、そこはたっぷり時間をかけたわ。

このように自分の強み弱みが分かれば戦略的に学習が進められると思うわ。

学習開始年齢

年齢は第二言語習得の成否に大きな影響を与えるというのが第二言語習得論の定説ね。

特に有名なのが臨界期仮説。

臨界期仮説は、ネイティブのような言語能力を身につけることができるかどうかの臨界期があるという考え方。

大体、12-13歳くらいって言われているわ。

この年齢を過ぎて学習を始めてもネイティブになるのは不可能に近いと言われているの。

ただし、臨界期仮説は論争中。

20歳・30歳がネイティブを諦める年齢かどうかは2021年現在、断言できないわね。

リン先生も英語学習で不利を感じる年齢になったんですか?

言語間距離

そうよ、言語間距離。

「日本人は英語ができない」

そんな言葉、エイコちゃんは耳にするかしら?

テレビ、ニュースなどでよく聞きます。

まぁ、否定はできないと思うわ。

例えばTOEFLの国別スコア。

これを、アジア内で比較しても、先進国で比較しても日本はほぼ最下位。

直感でなくデータを見ても日本人が英語ができないことが分かるわね。

その一因として、言語間距離があるの。

言語間距離とは言語Aと言語Bがどれだけ似ているかを示すもの。

距離が小さいと言語Aと言語Bが似ている。

距離が大きいと言語は似つかないってことになる。

だから習得が大変になるわね。

日本語って実は英語から最も言語間距離が大きい言語の一つ。

それが分かる図があるから見てみましょうか。

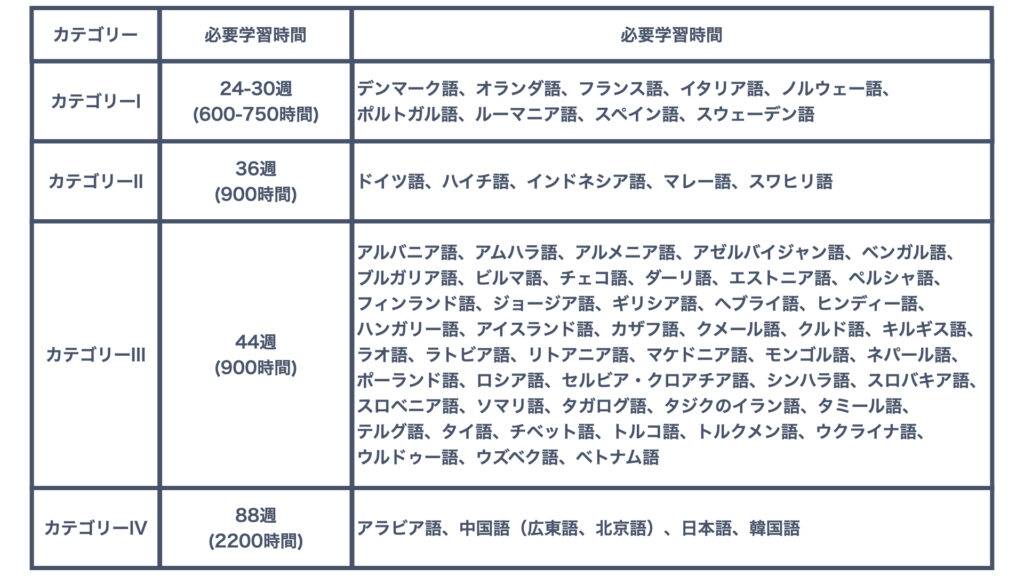

この図の元はアメリカの外交官育成機関FSI(Foreign Service Institute)が提供するデータよ。

英語ネイティブを基点としてカテゴリーIからIVまであるんだけど、Iが一番易しくて、IVが一番難しいものよ。

フランス語はカテゴリーI。

つまりは、英語ネイティブにとってフランス語習得は簡単、逆も然りで、フランス人にって英語習得は簡単。

日本語はカテゴリーIV。

つまりは、英語ネイティブにとって日本語習得は難しい、逆も然りで、日本人にって英語習得は難しい。

こんなに言語間距離があるんだから、日本人にとって英語学習は他の国の人たちよりも向かないってことが分かるんじゃないかしら。

動機付け

さきほども出てきたけど「日本人は英語ができない」ってお話。

言語間距離の他に、動機付けの問題もあると考えられるの。

日本人にとって英語を学ぶための動機付けの弱さはこんな原因があるの。

それは、日本における日本語メディアの発達、そして科学の発達。

メディアの発達により最前線の情報が日本語に訳されて手に入れることができる状態。

科学の発達によりその最前線の情報を日本語である程度手に入れることができる状態。

これじゃあ英語が使えなくても困らないって人がいてもおかしくはないわね。

そうね、フィリピンやインドはそうじゃないかしら。

これらの国では英語ができると社会的、経済的に有利なことがある。

例えばフィリピンでは英語力が必要とされるコールセンターや英会話講師。

これらの職に就くことができれば、国内では比較的よい待遇を受けることができるの。

だから、フィリピンやインドの人って英語ができることが多い。

まぁ、そうでもないけどね。

さきほどのように社会的、経済的に有利であることを一例とする動機付けを道具的動機付けって言うの。

フィリピンやインドでは道具的動機付けがしやすいけど、日本でも工夫すればできるんじゃないかしら。

そういう環境を自分でつくることになると思う。

例えば、自分でご褒美を設定するとかかな。

「英検○級に合格したら、最新スマホを買う」「TOEICで○点以上取ったら、旅行に行く」とかね。

あとは、統合的動機付けもあるわ。

うん。

外国語そのものに興味がある。

外国映画を字幕なしで分かるようにしたい。

このように学習対象言語を話す人や文化に好意を持つことに得られる動機が統合的動機付けね。

私個人も統合的動機付けかなー。

英語ぺらぺらな人をドラマで見て「かっこいいなー」って思ったのが英語学習のきっかけになったから。

そうそう。

統合的動機付けは長期的・持続的な学習意欲につながるという研究が複数あるの。

そして、この研究は支持されているから統合的動機付けが外国語学習の成功に貢献するってことは納得できるものかと思うわ。

もし、エイコちゃんの英語学習のモチベーションが憧れから生じているならば、いつか大きな目標に到達できると私は思うわ。

でも憧れはうまく使ってね。

サン=テグジュペリの言葉を贈らせていただくわ。

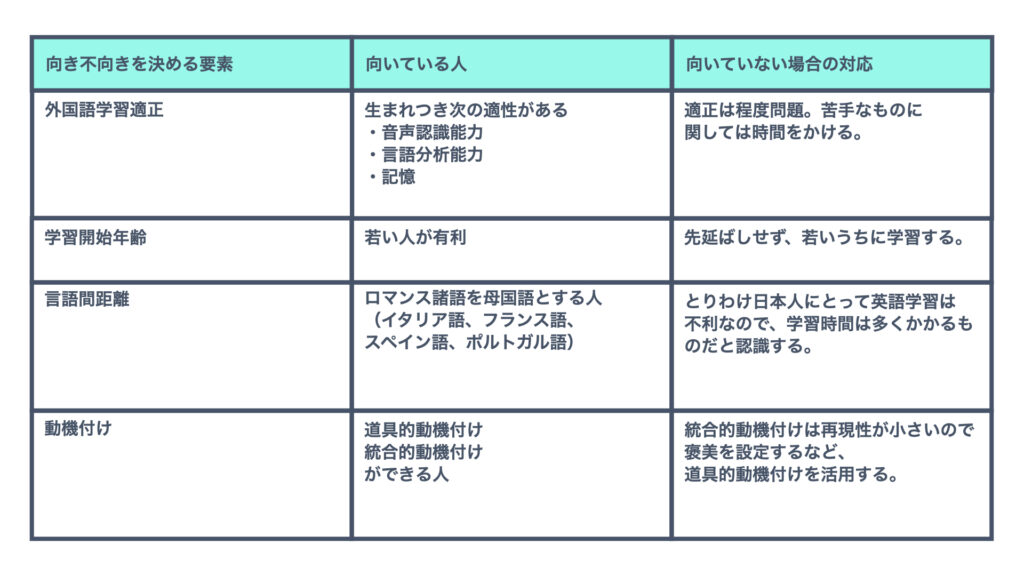

英語習得の向き・不向きまとめ

ざっくり表にしちゃうと次になるわ。

英語学習に向き・不向きはある。

だけど、不向きの要素があるからって英語学習を諦めることはないわ。

確かに向いていない要素があれば人よりも多くの時間はかかるかもしれない。

だけど、これらの対応は試してみる価値があると思うわ。

まとめ

英語習得に向き・不向きは程度問題として存在します。

だから、「誰しもが習得に成功する」や「不向きな人は絶対に成功しない」のような01の言い切りはできないと思います。

しかし、その人が持っている資質、特性、環境によって習得しやすい・習得しにくいはあると思います。

自分自身がどういう向き・不向きがあるか分かれば対策も打てるのではないでしょうか。

さて、エイコちゃん、どうだったかしら?

向き・不向きが分かって良かったです。

それは良かったわ。

今回のお話。

幸田露伴の「努力論」にある良い努力につながると思います。

良い努力とは次の2つの努力を両方とも行うことです。

・直接の努力(時間と労力を注ぎ込むこと)

・間接の努力(直接の努力をする前に戦略を練ること)

英語学習って思ったように成績が出なかったりして落ち込むことがあると思います。

しかし、ただ悲観するのではなくこのような事実を知っておけば英語と向き合うことができると思います。

引き続き頑張っていきましょう。

メール相談受付中

ブログに対するご意見、

英語の勉強法についての相談、

気軽にしていただけたらと思います。

管理人のキャパシティーが超えない範囲で対応させていただきますね♪

(↓ メール相談は↓をクリック! ↓)